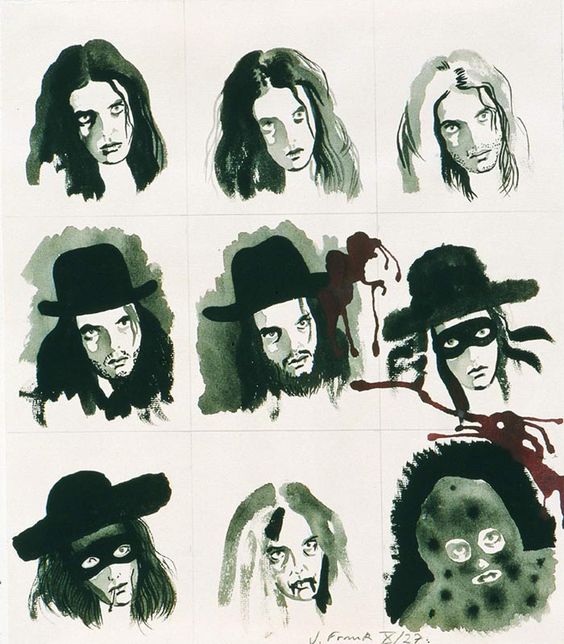

drawing on paper, 33 x 38 cm

Courtesy of Rosenfeld Gallery, Tel Aviv

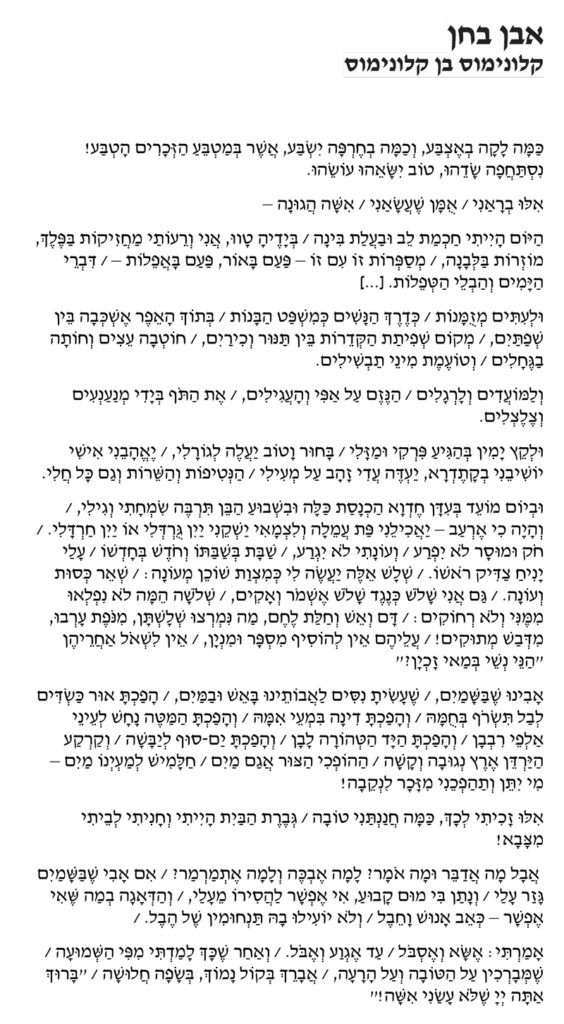

C’est à un rabbin provençal du XIVe siècle que nous devons l’une des plus anciennes et plus poignantes remise en question d’assignation au genre qu’a connu le judaïsme. Kalonymus fils de Kalonymus est né dans une illustre famille juive, dont plusieurs membres s’étaient distingués comme érudits affiliés à l’école des tossafistes, comme leaders communautaires ou encore comme poètes laissant une trace indélébile dans la liturgie ashkénaze. Lui‐même est un rabbin, poète et philosophe important, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, liturgiques et religieux.

Dans un poème tiré de son recueil Even Bohan [à lire en pages suivantes], Kalonymus nous fait part de ce que nous appelons aujourd’hui une « dysphorie de genre » – à savoir de sa détresse d’être né mâle alors que lui‐même se sentirait femme. Le poème est si incongru qu’à travers les siècles, beaucoup y ont vu non pas une confession autobiographique mais une satire de la société juive médiévale. L’humour et la satire sont très certainement des tactiques discursives inévitables pour qui ose questionner les tabous les plus profonds de sa société. Pour autant, le lecteur attentif ne peut rater plusieurs éléments semblant valider l’hypothèse autobiographique.

Tout d’abord, à une époque où les déclarations misogynes crasses étaient chose courante chez les érudits, rabbins inclus, Kalonymus livre une description étonnamment riche et belle du quotidien des femmes juives qui l’entouraient. Kalonymus prête attention au mode de vie des femmes, le décrit avec bienveillance et envie, et accorde une considération rare à ces savoirs domestiques féminins souvent disqualifiés par la gent masculine. Dès les premières lignes, Kalonymus oppose l’érudition traditionnelle des hommes à la sagesse des cœurs, une sagesse qui serait proprement féminine, intuitive et maternelle. Le terme hébraïque de bina (perspicacité) fait également référence à l’affirmation talmudique selon laquelle « une dose supplémentaire de bina a été accordée aux femmes » (Nidda 45b).

Kalonymus envie ces femmes, s’imagine l’une d’entre elles, sans pour autant ignorer leur triste condition sociale. Se rêvant un instant l’épouse parfaite d’un érudit tel que lui‐même, il n’en reste pas moins lucide sur le prix à payer : une diminution drastique de ses horizons spirituels, de ses droits et devoirs religieux. Mais c’est parce qu’il en est conscient que son rêve de devenir femme témoigne d’une détresse réelle et profonde. Tous les privilèges dont il jouit sont à ses yeux bien peu de choses comparés à sa certitude de ne pas vivre en adéquation avec son Moi réel. Le Talmud, déjà conscient du peu d’opportunités religieuses accordées aux femmes et de leur exemption de la plupart des commandements, se demandait quels moyens d’élévation spirituelle il leur restait – « Par quels moyens les femmes peuvent-elles accroître leurs mérites ? » (Brakhot 17a). Paraphrasant cette interrogation, Kalonymus déclare : Moi femme, je me réjouirais de mon sort sans remettre en question les limitations imposées à mon genre. Moi femme, je me suffirais sans aucun doute des trois devoirs traditionnels de la ménagère juive : je prélèverais la dîme sur mon pain, je respecterais les lois liées aux menstrues et j’allumerais avec dévotion les bougies de Shabbat.

Mais si un doute persiste encore quant à la sincérité du poète, il s’évapore aux dernières strophes. À grand renfort d’intertextualités bibliques et talmudiques, Kalonymus adresse une prière désespérée à son Créateur, pour qu’un miracle se produise. N’est-ce pas Dieu qui permit à Abraham de survivre aux flammes où l’avait jeté Nimrod (Bereishit Rabbba 38), qui changea le sexe de Dina fille de Léa dans la matrice de sa mère (Brakhot 60a), qui transforma le bâton de Moïse en serpent (Exode 7), qui fit de la mer Rouge une étendue asséchée (Exode 14) et qui accorda à Moïse le pouvoir de changer le rocher en eau (Exode 17) ? Ce Dieu capable de changer la nature même des choses ne pourrait‐il donc pas faire de moi une femme ?

Mais, malgré sa supplique désespérée, Kalonymus est trop érudit et trop versé dans la philosophie rationaliste pour croire au miracle. Son poème se clôt sur la difficile acceptation de son sort, de ce « défaut » qui le poursuivra jusqu’à la mort. Cette fois, c’est la notion halakhique de tsidouk hadin que Kalonymus invoque. Selon celle‐ci, l’individu juif doit accepter son malheur si celui‐ci est irrévocable et imposé par le Ciel. L’expression la plus connue de cette règle est la bénédiction « Béni sois-Tu Éternel, juge de vérité », récitée à l’annonce d’un décès. Kalonymus s’empare quant à lui de la trop célèbre bénédiction « Béni sois-Tu Éternel qui ne m’a pas fait femme » et en subvertit le sens. Symbole de la domination masculine juive, expression des prérogatives religieuses et sociales dont ne jouissent que les hommes, cette formule est considérée par les principaux décisionnaires comme appartenant à la catégorie halakhique des louanges ou des grâces.

Sans y changer un mot, cette bénédiction devient dans la bouche de Kalonymus l’ultime expression de sa souffrance infinie. Comme chaque homme juif, lui aussi récite ces mots à son réveil le matin. Pour eux, c’est une grâce adressée à Dieu pour les avoir arbitrairement favorisés à la naissance. Pour lui, c’est l’effroi quotidien du réveil, l’éphémérité de ses rêves nocturnes face à la terrible réalité.

Even BoHan

Kalonymus ben Kalonymus

Quelle douleur et quel opprobre, d’avoir été façonné à l’image des mâles ! Son champ est dévasté, si seulement son Créateur le prenait !

Si l’artisan qui m’a façonné m’avait créé femme,

J’aurais aujourd’hui la sagesse des cœurs et la perspicacité,

De mes mains je tisserais – moi et mes amies saisissant la quenouille, cousant à la lumière de la lune, racontant l’une à l’autre de nuit comme de jour, histoires et bavardages. […]

Et de temps à autre, selon l’habitude des femmes, je me coucherais dans la cendre du fourneau, entre les marmites et la cuisinière, coupant le bois, alimentant le feu et goûtant mes plats.

Les jours de fêtes, je porterais un anneau au nez et des boucles d’oreilles. Un tambourin à la main, je danserais et chantonnerais.

En temps et en heure, un éphèbe au bon cœur me sera désigné. Mon homme m’aimera, m’assiéra sur un trône, me parera d’or et de bijoux.

Puis viendra le temps du mariage, moi mariée je serai comblée quand il me prêtera serment.

Lorsque la faim me trouvera, il me rassasiera du pain de son labeur ; Lorsque la soif s’emparera e moi, il m’abreuvera d’un doux vin. Il se conduira avec ferveur et droiture, sans diminuer mon plaisir. Semaine après semaine, mois après mois, mon homme droit posera sa tête sur moi. À la Loi il se pliera, ne me diminuant ni mes vivres, ni mes vêtements, ni mon plaisir.

Moi aussi j’accomplirai mes trois commandements : le sang [de Nidda], le feu [des bougies du shabbat] et la halla. Comme je les souhaite, ces trois‐là ! Ils sont plus agréables que du nectar, plus doux que le miel ! Après ces trois, aucune raison d’en ajouter, nul besoin de demander : « Les femmes, qu’ont-elles pour accroître leurs mérites ? ».

Notre père qui est aux cieux, toi qui accomplis des miracles pour nos Pères, par l’eau et par le feu. Toi qui transformas le bûcher d’Ur pour qu’il ne brûle point ; Toi qui changeas le sexe de Dina dans la matrice de sa mère ; Toi qui fis d’un bâton un serpent, devant une multitude ; Toi qui rendis lépreuse la main pure ; Toi qui transformas la mer en terre sèche ; le sol du Jourdain en terrain aride ; Toi qui fis jaillir l’eau de la pierre ; qui fis du rocher une source – Ah si seulement, tu me changeais moi aussi de mâle en femelle !

Si tu m’avais gracié de ce miracle, ô combien j’aurais été reconnaissante ! J’aurais été une maîtresse de maison modèle, protégeant telle une armée son foyer !

Mais que me reste‐t‐il à dire ? Pourquoi pleurer et geindre, si mon Père, qui est aux Cieux, m’a affublé d’un défaut inamovible que nul ne peut me retirer ? Pourquoi souffrir de ce qui ne peut être changé ? Les lamentations vaines n’aideront pas.

Je me dis donc : je supporterai et souffrirai, jusqu’à ce que j’agonisse et meurs. Et comme je sais qu’il convient de louer Dieu pour le bon comme pour le mal, je récite, d’une voix faible, étouffée : « Béni sois‐Tu Éternel, qui ne m’a pas fait femme ».