COMMENT DÉFINIRIEZ‐VOUS L’HUMOUR JUIF AMÉRICAIN ?

C’est un humour à la base principalement ashkénaze, tout simplement parce que la plupart des juifs américains sont ashkénazes. Mais il est surtout très américain. Il naît de la rencontre entre cette culture américaine et une deuxième génération d’immigrants qui profite avec la scène, comme avec la bande dessinée ou le cinéma, d’arts réputés moins nobles et qui offrent donc plus d’opportunités pour les minorités dont les juifs. C’est dans les années vingt et trente que commencent à émerger les humoristes juifs, principalement grâce à la radio, comme on le voit dans le film de Woody Allen Radio Days.

Concernant l’humour juif, Truffaut en avait donné une très belle définition : « Se réveiller en colère ». Je trouve que cela va très bien à l’humour juif américain qui ne se gène pas pour parler de certains tabous dans le but de déconstruire les haines et les préjugés. Il n’y a d’ailleurs pas besoin d’être juif pour pratiquer l’humour juif aux États‐Unis. Lenny Bruce disait que, si vous êtes né à New York, peu importe que vous soyez irlandais, noir, italien ou juif, vous êtes juif, parce que c’est un état d’esprit. En revanche, si vous êtes rabbin dans le Montana, vous êtes goy.

L’humour juif américain se caractérise vraiment par ce côté houtspa (« insolence »): ne pas avoir peur de déconstruire toutes les haines et préjugés de son époque, taper sur les sujets difficiles.

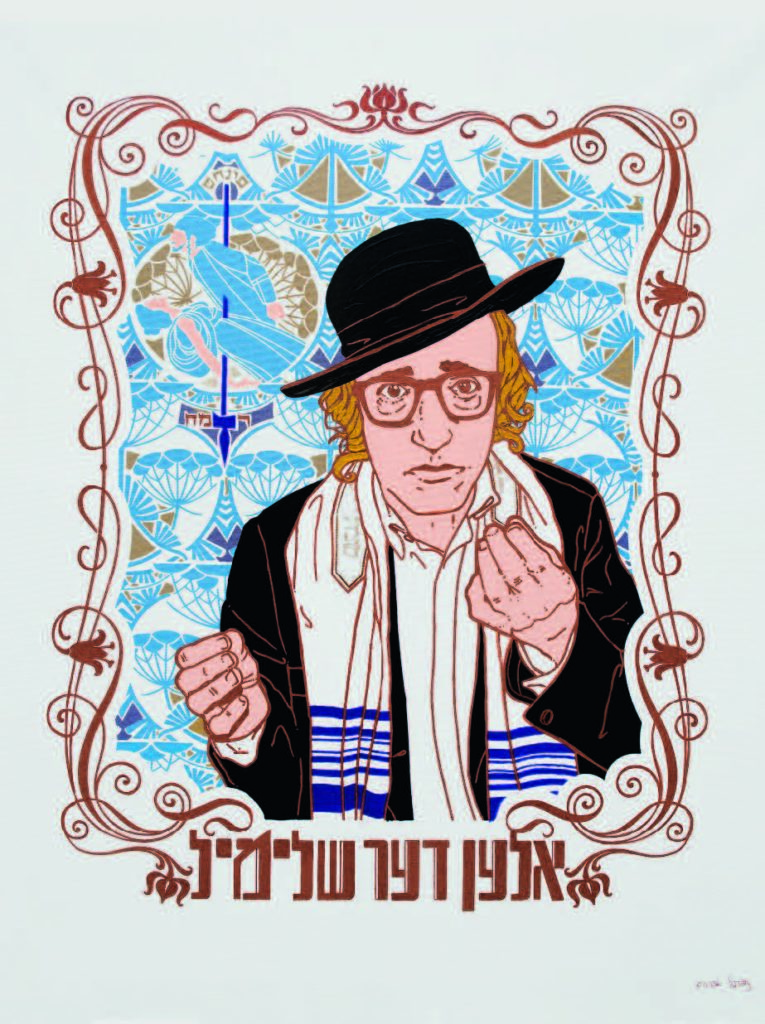

Mais il y a nombre d’humours juifs : entre un Lenny Bruce, un Mel Brooks, un Jerry Lewis, un Woody Allen, un Adam Sandler, ce sont des mondes différents.

QUI EN SONT LES GRANDES FIGURES ? QUELLES SONT LEURS INFLUENCES AUX ÉTATS‐UNIS ET JUSQU’EN FRANCE ?

Le grand maître absolu est Lenny Bruce ; le premier à parler sur scène de racisme, de sexualité, de religion, de son judaïsme, à la fin des années cinquante, ce qui lui a d’ailleurs valu des procès pour obscénité. Il a influencé Desproges – et notamment son fameux sketch sur les Juifs – ou Coluche, Romain Gary et Guy Bedos par exemple. Et il influence encore des gens comme Nicolas Bedos, Jamel, Patrick Timsit, Gaspard Proust, etc.

Aux États‐Unis, c’est surtout pendant l’après-guerre qu’explosent ces humoristes qui ne se gênent plus. Pour cela, ils sont attaqués, subissent des procès. Mais s’ils ont marqué, c’est aussi parce que ce sont des poètes philosophes engagés, qui accompagnent Martin Luther King et Kennedy et se battent pour les droits civiques. Leur influence va alors bien au‐delà de l’humour : le cinéma avec Kubrick, la poésie avec Allen Ginsberg, ou la musique avec Bob Dylan.

CETTE SCÈNE HUMORISTIQUE AMÉRICAINE CONTINUE‐T‐ELLE À SE RÉINVENTER AUJOURD’HUI ?

Bien sûr, mais c’est plus compliqué aujourd’hui, avec le temps de réaction extrêmement rapide, où chacun se sent obligé de dire immédiatement ce qu’il pense, et d’autres de dire ce qu’ils pensent de ce que le premier pense ; il y a moins de profondeur, d’analyse. Ce serait difficile de mettre des bons points aujourd’hui. Il faut laisser passer un peu de temps pour

savoir ce qui va marcher.

Propos recueillis par Antoine Strobel‐Dahan