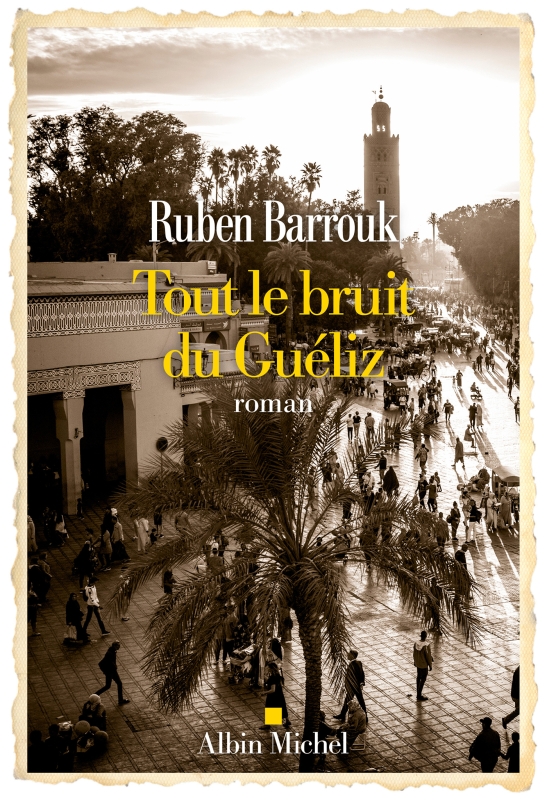

Septembre. Mathilde Serrell, journaliste sur France Inter, présente une nouvelle tête, un jeune auteur de 27 ans dont le livre figure sur la première liste du Goncourt. Prêtons l’oreille. Elle est surexcitée. Il est posé‐bouleversé. Il s’appelle Ruben Barrouk et il signe un roman aux éditions Albin Michel. Un roman sur le bruit qui obsède sa grand‐mère, l’une des dernières juives de Marrakech. Pas simple de résumer “ce conte sans intrigue”.

Décembre. Trois mois de patience. J’estime qu’il est désiré. Non, son temps est compté : il travaille à temps‐plein dans une “boîte de pub”. Il commande un premier café. Je l’enregistre. Il me demande s’il est possible que je perde l’enregistrement de notre conversation et, si oui, il me demande si ma mémoire est fiable. Heureusement pour nous, l’enregistrement est sauf et ses mots sont les siens. On commence par le début : ses origines marocaines. Côté mère. Sa mère a quitté son pays natal en 1977, dix ans après la guerre des Six Jours.

Comment a‑t‐il connu le Maroc ? Les mains manipulant ses écouteurs sans fils, il nous récite l’enfance comme s’il l’avait apprise par cœur : “c’était une évidence d’aller chez ma grand-mère. On dormait les uns sur les autres parce qu’il n’y avait pas assez de lits. On était hyper heureux. Il marque une pause. Comme un enfant peut l’être”. Il décrit les femmes de sa famille, la magie qu’elles pratiquaient, “elles se baladaient comme des spectres dans l’appartement pour enlever les mauvais esprits”. L’imagination nous guide, le rire nous guette. Le regard légèrement en biais, ses réminiscences se conjuguent au présent : “les soirs de shabbat, les mères restent attablées des heures, les pères échouent sur les canapés et nous, on joue partout dans l’appartement, dans le jardin, en bas de l’immeuble”.

Mais encore ? Il y revient à 25 ans, avec sa mère, après plusieurs années d’interruption. Il y a une raison à leur déplacement : déterminer d’où vient le bruit qui obsède sa grand‐mère et y mettre un terme. “C’est pendant ce voyage que j’ai découvert qu’il n’y avait quasiment plus de Juifs au Maroc, que ma grand-mère était l’une des dernières. Quand je l’apprends, je tombe de quatorze étages”. Bouleversé par sa grand‐mère, il l’observe “tissée dans cette soie de solitude”, “son mouchoir froissé qu’elle tourne et re-tourne, son chewing-gum qu’elle mâche et re-mâche”. “Sa solitude est exacerbée par son refus de quitter le Maroc; moi, mon incompréhension, elle est exacerbée par son entêtement. Comme si elle s’était donnée la mission de lutter contre des forces qui nous dépassent”, traduit‐il, le regard désormais porté sur sa cigarette électronique.

Sans préméditation, le petit‐fils se met à écrire dès son retour en France. “J’ai eu l’impression de vivre quelque chose de vraiment mystique dans toutes ces rencontres”. Ruben Barrouk écrit un roman sur le bruit que sa grand‐mère espère partager avec d’autres. Celui qu’elle aimerait étouffer comme on écrase sa solitude. Il écrit le Mellah (vieux quartier juif de Marrakech) qui se dérobe sous ses pieds, “les routes qui s’effacent, les traditions, les gestes qui s’oublieront bientôt”, l’incapacité de sa grand‐mère à figer quelque chose qui est déjà brisé, disparu, enseveli. “C’est un téléphone arabe, les histoires se passent de bouche à oreille, d’oreille à bouche, et, comme dans chaque conte, des gens enlèvent des choses et en ajoutent. À la fin, il ne reste même pas un murmure, même pas un bourdonnement, juste un bruit”. Il résume à nouveau : “C’est un livre qui dit: j’ai vu un peu à quoi ça ressemblait et je n’ai rien pu faire. Ce n’est pas joyeux”. Puis, il relativise son aveu d’impuissance : “ce livre, c’est un livre sur la paix”. On ne s’y attendait pas. “La paix entre les Juifs et les Musulmans a été possible et, ce qui est possible, peut exister. Ce qui ne veut pas dire que l’on va revivre ce qu’il s’est passé 60 ans plus tôt, ce qui ne veut pas dire que les Juifs vont revenir s’installer au Maroc”, nuance‐t‐il, réaliste.

Nos sourcils se froncent. Comment y parvenir ? Il se gratte la gorge. “Le personnage principal, ce n’est pas ma grand-mère. Ce sont tous ces Musulmans et Berbères qui sont devenus des gardiens de la mémoire juive au Maroc. C’est ce chauffeur de taxi qui, sans carte GPS, nous emmène sur les traces de nos ancêtres, avec la plus grande bonté qui s’ignore”. Grâce à ces passeurs, les Juifs qui s’égarent retrouvent le chemin de la synagogue, ouvrent la lourde porte du cimetière de Miaara, résolvent un bout de l’énigme familiale. Fidèles au “tikoun olam”, ils trouvent le moyen de “réparer le monde”, de porter un fragment de lumière. Ruben nous l’affirme. Plus d’un an après le 7 octobre, il nous l’affirme encore.

Sur le plan politique, le Maroc peut accueillir cette paix‐là et ce n’est pas pour rien qu’il a notamment porté les Accords d’Abraham. Pour assurer ses propos, il nous raconte une anecdote : un jour, alors que son livre se trouve en lice pour le Goncourt des Lycéens, une professeure d’origine marocaine s’approche de lui et fond en larmes : “elle était encore en deuil”. “Elle m’a dit, on était frères de lait, ma mère donnait le sein à votre mère, votre grand-mère donnait le sein à ma mère”. Il en est convaincu et sans chercher à nous convaincre, il déclare sobrement : “le Juif vit en l’Autre”.

Il commande un deuxième café et répond à notre question sur sa grand‐mère, comment vit‐elle la sortie de ce livre ? “Des personnes l’appellent, lui rendent visite, elle s’en contente bien”. Elle regrette qu’il n’ait pas donné sa véritable adresse à Marrakech : cela rend plus compliqué les visites d’aficionados. Le sourire nous gagne.

L’heure tourne, retour à la réalité : après des jours à promouvoir son livre, Ruben Barrouk a repris le chemin de l’écriture (et du CDI). Pour raconter quelle histoire ? “Le sujet est un peu compliqué, il tourne autour de la parentalité et de la réparation”. À ne pas confondre avec la parentalité réparatrice. “C’est une vraie fiction”, répète‐t‐il. On a presque envie d’en douter. “C’est hyper agréable de s’éloigner de soi, enfin, de le croire. C’est aussi hyper flippant, tu descends dans des profondeurs que l’on ignore et qui pourtant existent”. Pour ne pas nous laisser en reste, il nous donne un peu plus de matière sur ce roman en devenir : “Ça vient de toutes ces discussions entre potes, est-ce que t’as envie d’être père ou d’être mère dans ce monde-là? C’est d’un banal affligeant”. D’un banal contemporain, oui.