La narratrice étudie les lettres modernes dans une université parisienne. Partie vivre en Israël avec ses parents quand elle était adolescente, elle y a vécu les années les plus éprouvantes de sa courte vie. Celles de la fin de l’adolescence, de l’entrée dans le monde adulte, des responsabilités et de la guerre. Elle accomplit son service militaire en tant que « guetteuse » : elle doit signaler les événements anormaux ou potentiellement dangereux à la frontière égyptienne. Indocile et rétive à toute forme d’obéissance passive, elle est régulièrement convoquée par le tribunal militaire :

« Tu t’es sauvée de la base pour aller à la plage », « Tu as nourri des soldates alors qu’elles étaient privées de repas », « Tu as cligné des yeux durant ta garde », « Tu as rendu visite à une soldate punie », « Tu as défendu ta camarade face à un officier », « Tu t’es endormie pendant une formation », « Tu refuses d’effectuer ton rôle depuis déjà deux semaines », « Tu as déserté deux jours entiers » […] À mon dixième procès, on décida de me virer de l’armée. À cause de mon trop-plein de bêtises ou peut-être aussi à cause de mon trop-plein de détresse. Je ne sais pas vraiment.

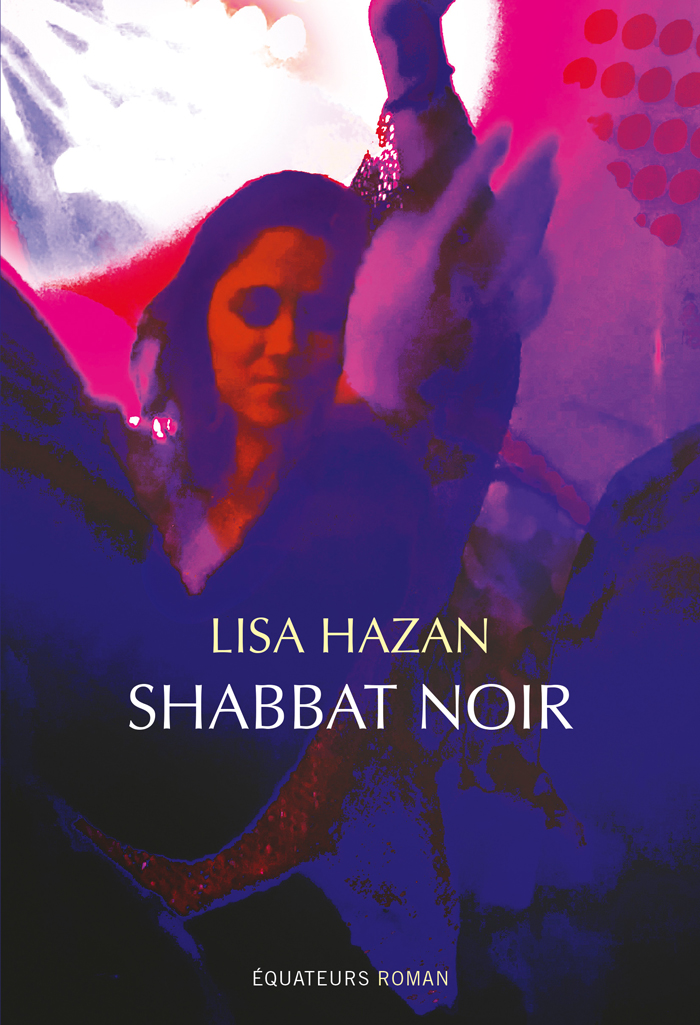

Il est forcément raide, forcément désespéré, ce récit d’une jeune franco‐israélienne, seule avec sa peine dans sa chambre d’étudiante le 7 octobre 2023, qui décide de sortir et de retrouver des amis dans Paris, pour défier l’effroi et ne pas s’endormir. Elle découvre alors non seulement le cynisme de ses camarades vis‐à‐vis de ses sentiments au terme de cette journée cauchemardesque, mais surtout la haine de l’autre, cachée sous le masque de l’analyse intellectuelle :

Mais ici, on avait le recul dès le départ, parce qu’on était né dans le bon pays, qu’on y avait vécu toute sa vie et qu’on parlait sans savoir vraiment de quoi on parlait. On était loin de tout ce qui se passait, on restait dans l’extérieur, le superficiel. Pour formuler une pensée, on citait un philosophe qui avait déjà pensé pour nous. Pour exprimer un ressenti, on citait un écrivain qui avait déjà ressenti pour nous. On mangeait du pop-corn ou des chips selon les goûts, et on débattait de la vie des gens, de ceux qui vivaient loin de chez nous, qu’on n’avait jamais vus ailleurs qu’à la télé, et on se demandait qui méritait de mourir et qui ne le méritait pas, qui méritait d’être massacré et qui ne le méritait pas, et on jugeait les populations, qui avec leur guerre nous offraient un bon divertissement, et on se sentait héroïques parce qu’on souhaitait la mort des méchants.

On peut parfois croire certains romanciers trop tendres pour être satiriques ; en réalité la satire s’ajuste mal à certains sujets, comme ceux qui donnent lieu à la stupeur à force de révéler la cruauté indomptable de l’homme qui noircit son cœur atrophié. Notre jeune héroïne, à force d’être jeune et héroïque, en vient à s’accuser elle‐même, puis toute sa lignée : « J’en voulais à ma judéité d’être autant là, si présente, de déranger les autres à ce point. » Par de modestes phrases qui ne paient pas de mine, c’est avec une finesse renversante que Lisa Hazan parvient à décrire la mécanique perverse de la haine, qui aboutit à retourner la faute contre soi et à entretenir soi‐même le mal qui se repaît goulûment de nos anéantissements. Quand dire le rejet de politiques fachistes ne suffit pas, quand dire la solidarité avec les civils palestiniens ne suffit pas, quand reconnaître qu’« On avait vu mieux, comme privilège, qu’être Juif en France » ne suffit pas, alors on danse. L’énergie de ses vingt ans prend le dessus, elle flirte, séduit même, dans un cri inaudible qui creuse quelque chose à l’intérieur, puis retombe dans une détresse liquide et fourbe, qui tache et s’étale sans qu’elle y prenne garde. Pour se donner du courage, elle répète « Je n’ai pas peur ! », comme à la guerre. Au fait, quand le mot « peur » apparaît 83 fois dans le roman d’une jeune juive qui n’a pas peur, ça veut dire quoi ?

Au cours du récit, on souhaiterait parfois voir la narratrice exploser de fureur devant le mépris de jeunes ignorants jouant avec l’intimité des Israéliens et des Juifs ayant tant souffert pendant ces heures impitoyables qui suivirent les révélations du pogrom. Rien de tel dans Shabbat Noir. Dans les méandres d’une douleur ancestrale liée à l’exil et à l’errance, accablé par le rêve vain d’une identité qui ne serait pas esclave de la haine des autres, le roman de Lisa Hazan déborde sans crier gare d’une fraîcheur saisissante : celle de la jeunesse qui veut tout, tout de suite, qui ne fait pas de concessions, attentive à l’inattendu, accueillant avec une bonté fraternelle à force d’être naïve les êtres et leurs mystères, leurs douleurs et leurs impuissances.