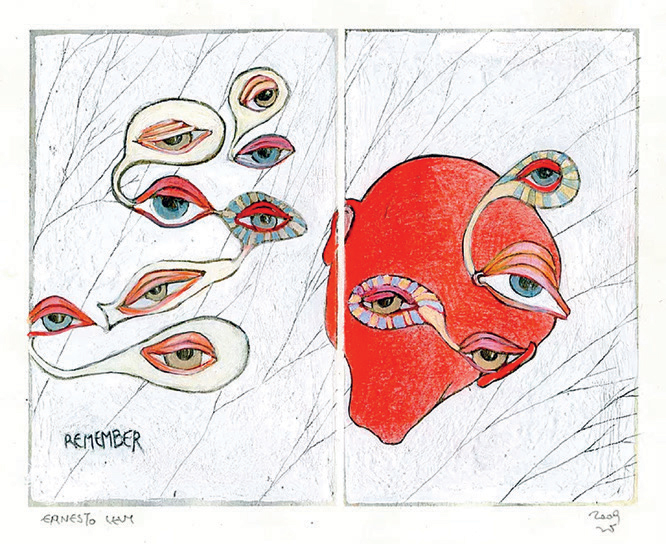

Courtesy Almacén Gallery, Jaffa

Dès son article célèbre sur le stade du miroir, Lacan souligne « la prématuration spécifique de l’homme » : le petit d’homme ne peut survivre seul, ne sachant ni se déplacer ni se nourrir, contrairement aux autres espèces dont les petits ont une boussole biologique. Faute d’instinct, le petit d’homme doit s’appuyer sur d’autres pour le guider dans ses apprentissages. C’est le point de départ de la question de l’éducation. Si elle concerne d’abord les parents, très vite c’est le groupe social qui prend le relais par le biais de l’école.

Tous les philosophes se sont intéressés à la question de l’éducation : l’éducation de l’homme à l’autonomie et à son insertion dans le système social. La question de l’éducation est celle du rapport de l’homme à la communauté : à un extérieur. En yiddish, shul désigne à la fois la synagogue et l’école, lieux extérieurs à la maison, de rencontre avec les autres membres de la communauté. Selon Maïmonide, dans le judaïsme, la place de l’éducation dépasse en importance celle de la prière. La psychanalyse, par son intérêt pour la constitution infantile du fantasme et du rapport à l’autre, s’est naturellement portée sur la question de l’éducation. Freud liste « trois métiers impossibles : éduquer, guérir, gouverner » . Dans les trois cas, il y a un paradoxe, qui est celui d’amener un être, par une action extérieure, à la liberté, c’est-à-dire à la possibilité de s’autodéterminer. Comment résoudre ce paradoxe ?

Dans le monde européen du xixe siècle, l’éducation visait à adapter l’enfant aux normes sociales, à réprimer ses pulsions agressives et érotiques, à le faire entrer dans la civilisation, pour qu’il participe au monde ordonné tel qu’il se présentait. Dans un tel monde, la psychanalyse est apparue comme thérapie, remède après‐coup contre une répression excessive de ces pulsions qui entraînait des symptômes névrotiques, au premier rang desquels les célèbres crises d’hystérie. La psychanalyse se présentait selon l’expression de Catherine Millot comme une « éducation à l’envers », visant à aider le sujet à renouer avec ses pulsions refoulées et à trouver un compromis plus satisfaisant entre son désir et les normes sociales. Si l’éducateur comme le psychanalyste occupaient une position de maître et se servaient de la projection inconsciente sur eux d’affects adressés aux figures parentales – ce que Freud a nommé le transfert –, la psychanalyse avait comme visée finale la chute de l’illusion du transfert.

Mais qu’en est‐il dans un monde où ce qui domine n’est plus la moralité et la répression des pulsions antisociales, mais la déconstruction de l’ordre établi et l’appel à la liberté ? Dans le monde postmoderne où l’on ne croit plus à des normes universelles ni à un ordre immuable, qu’il soit religieux ou républicain, où l’on ne croit plus à un père qui dirait la loi, quel peut être le rôle de l’éducateur, et ne se rapproche‐t‐il pas alors, de celui du psychanalyste, un psychanalyste qui se radicaliserait dans sa mise à l’écart d’emblée de la position du maître ? L’enfant d’aujourd’hui sait que le maître ignore. L’éducation alors, peine à refouler les pulsions : ce que l’on voit dans la montée de la violence à l’école. Peut‐être que l’éducateur n’a plus d’autre choix que de changer d’angle et qu’il ne peut plus être le simple représentant de l’ordre établi, celui qui transmet verticalement des connaissances et des manières de se comporter.

De même que le psychanalyste contemporain, comme l’ont relevé des psychanalystes dans la lignée de Ferenczi, doit quitter sa position de maître et se rapprocher du patient pour l’aider à construire son chemin dans un monde qui n’en propose plus de déjà‐tracé, l’éducateur contemporain n’a pas d’autre choix que de se rapprocher de l’élève pour l’aider à inventer un savoir à partir de sa place propre. Dès la fin des années vingt, Ferenczi ouvre la psychanalyse à de nouvelles expérimentations thérapeutiques, dont sa tentative d’analyse mutuelle, où l’analyste s’allonge lui aussi sur le divan, sous le regard de son patient, laissant apparaître ses failles propres. Si cette technique a été vite abandonnée, d’autres méthodes favorisent le travail analytique dans un monde où la force du symbolique n’est peut‐être plus suffisante pour toucher le cœur du traumatisme.

Ainsi, la cure contemporaine s’attache dès le départ à l’analyse du transfert, donc à la chute de l’illusion du savoir supposé pour prendre au sérieux le lien à un autre primordial. D. a une histoire familiale difficile avec une mère violente. Ses trois frères sont malades, et elle parle de la maladie somatique qu’elle-même a développée comme si elle était inévitable, une suite logique de son histoire. Je ne m’aperçois pas immédiatement qu’il y a une demande derrière son affirmation.

Lors d’une séance, elle se met à parler de son plus jeune frère, qu’elle a aidé dans son enfance à se sortir de graves difficultés psychiques. Puis elle dit une fois de plus que pour elle il est sûrement trop tard. Alors, je fais le lien : au lieu de répondre sur le fond, sur le contenu, depuis une position de maître qui posséderait un savoir, en disant par exemple que non, il n’est pas trop tard pour qu’elle puisse guérir (ce qu’elle sait bien que je ne peux lui garantir), je lui renvoie sa demande : je lui dis que peut‐être qu’elle me demande à moi si je peux faire quelque chose pour elle, comme elle‐même a fait quelque chose pour son frère. Je lui suppose ainsi une demande, la décalant d’une place purement passive.

Je crois que cette demande que je suppose qu’elle m’adresse est au‐delà d’une question qu’elle poserait à un autre possédant le savoir, c’est une demande de lien, une demande qui interroge l’existence possible d’un lien à l’autre. Et je crois que c’est la question de la modernité. Le sujet moderne se demande s’il existe quelqu’un à qui il puisse dire quelque chose qui serait compris, puisque l’illusion d’un monde et d’un sens communs a volé en éclats. Je voudrais faire une remarque linguistique : en espagnol on n’emploie pas le même verbe pour demander (pedir) et poser une question (preguntar). Dans le contemporain, ce que formule le sujet n’est plus une question qui serait adressée à un autre qui aurait un statut symbolique mais une demande à un autre simplement humain : est‐ce que tu existes ? Si toute question sous‐tend évidemment une demande, ici, la demande à l’autre est plus directe : elle n’est plus demande d’être rassuré par l’entremise d’une question sur le savoir supposé de l’autre, mais demande portant sur l’existence même de l’autre.

À cette patiente j’ai donc répondu : « Vous me demandez à moi si je peux faire quelque chose ». Puis je lui ai dit « Je veux bien continuer à travailler avec vous ». Elle a ri : le travail pouvait commencer. Je crois que la seule façon d’aider une subjectivité à se former est d’adopter ce rôle de passeur, dont la place n’est pas déjà donnée, puisqu’il n’y a pas de croyance partagée dans le rôle du maître, qu’il soit maître d’école ou psychanalyste : le contemporain est le lieu de l’éclatement du symbolique et des normes.

En classe, si l’on transposait l’affirmation de D., on pourrait imaginer un élève dire : « Je suis nul ». Or cette phrase est prise dans un transfert, c’est une façon de dire à l’autre : tu ne peux rien pour moi. Que peut faire l’instituteur face à cela ? Comment sortir l’enfant d’une position passive face à un bourreau imaginaire ? Si, dans la cure, l’analyste pourrait traduire en disant : « Tu veux me demander si je peux faire quelque chose pour toi », dans la classe, de nombreuses pédagogies, en particulier depuis les années soixante, ont tenté de trouver des solutions institutionnelles à ce problème. La pédagogie institutionnelle, développée à partir de Freinet, vise à organiser la classe d’une manière qui permette d’éviter les risques de la relation duelle entre le maître et l’élève : c’est l’institution comme médiation, création d’un espace de coopération possible qui offre des alternatives au transfert exclusif sur le maître avec son envers de haine, tentative de sortir des écueils de l’organisation verticale de la transmission du savoir.

Dans le fond, le problème de la transmission est qu’elle est toujours ratée d’avance, il y a un trou entre la connaissance transmise et l’élève qui aura un jour à reprendre la connaissance à son compte. Pour qu’elle opère, dans un monde sans illusions, il s’agit peut‐être que l’éducateur, comme le père dans la théorie freudienne et l’analyste dans la cure contemporaine, supporte d’être d’emblée tué symboliquement – dans sa fonction –, demeurant comme pure altérité.