La restauration d’œuvres cinématographiques, telle qu’on la pratique de nos jours, a un objectif principal : reproduire un film tel qu’il était au moment de sa sortie en salles, le présenter au public d’aujourd’hui rigoureusement comme le public d’hier l’a découvert.

Cette quête, chaque restaurateur doit l’avoir en tête pendant toutes les étapes de son travail. Pour autant, elle amène de nombreuses interrogations.

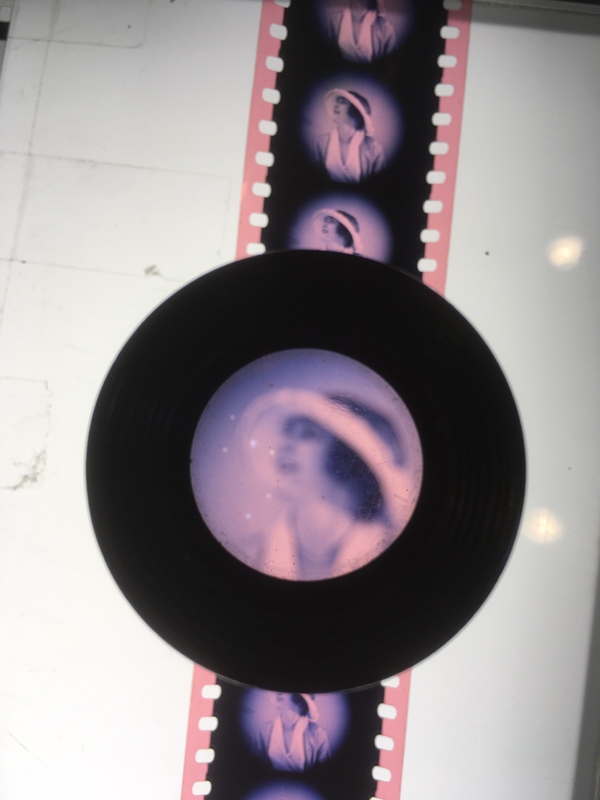

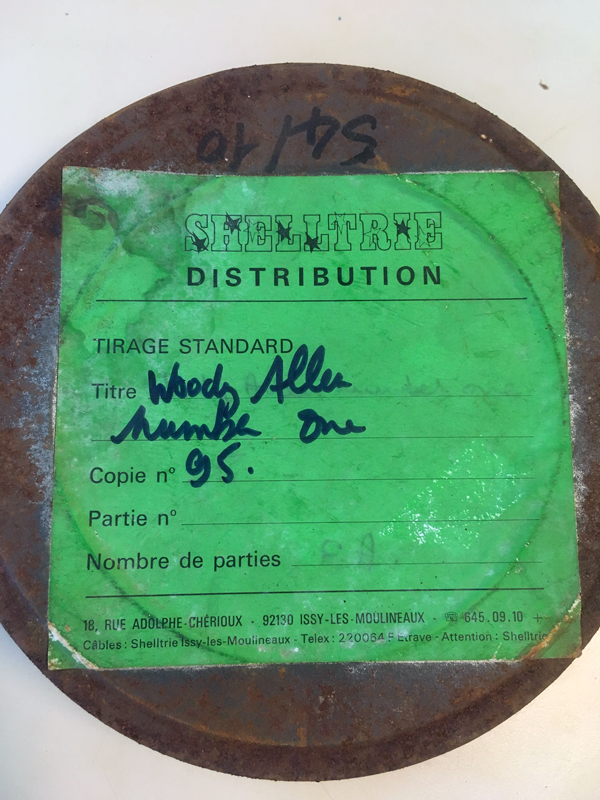

La source privilégiée d’une restauration est la pellicule de film sous forme de « négatif caméra », élément unique et convoité. Une fois les bobines remises en état par des mains expertes, elles sont scannées image par image. Puis sont éliminés, sur leur transposition numérique, les défauts liés à l’usure du temps (rayures, éclats de gélatine, poussières…) à l’aide de puissants logiciels et d’une palette graphique. Par déontologie, les défauts d’origine, considérés comme faisant partie intégrante de l’œuvre, sont conservés en l’état. Le processus se poursuit avec l’étalonnage, qui consiste à retrouver les couleurs (si le film est en couleurs), la densité et le contraste du film. Pour y parvenir, les laboratoires tâchent de disposer de plusieurs copies d’exploitation 35mm, en guise de référence visuelle. Mais que faire lorsque ces copies, projetées à l’époque dans les salles de cinéma, sont différentes les unes des autres ? Laquelle choisir comme base ?

Se pose également un problème de fond. La projection cinématographique d’hier était argentique. Celle d’aujourd’hui se fait à partir de fichiers numériques.

Dans le premier cas, l’image est composée d’halogénures d’argent, de grains dont la taille et l’emplacement sont différents d’une image à l’autre.

Dans le second cas, l’image est composée de pixels, parfaitement similaires d’une image à l’autre. Dès lors, comment reproduire stricto sensu la même image lorsque nous sommes confrontés à deux technologies de projection intrinsèquement différentes ?

Une autre méthode consiste à se référer à des témoignages écrits ou oraux de directeurs de la photographie, de techniciens présents sur le tournage, voire à collaborer avec l’auteur lui‐même, si ce dernier est encore de ce monde. Néanmoins, même le réalisateur, le créateur de l’œuvre, n’est pas forcément le meilleur restaurateur de son propre film. Il peut être tenté de corriger des défauts d’origine, de modifier le montage, d’améliorer certains aspects visuels avec les outils numériques d’aujourd’hui, et de s’éloigner alors de l’objectif premier de restituer l’œuvre exactement comme elle est née. Un restaurateur peut‐il refuser les demandes de l’auteur de l’œuvre ?

Par ailleurs, l’interprétation humaine des techniciens de restauration, que l’on souhaite la plus minime, est inévitable. Tout comme l’interprétation des machines et outils que nous employons. Comment proscrire complètement la subjectivité de notre travail ?

Enfin, quand bien même nous serions le plus proche de notre but, il demeure impossible de l’affirmer. Qui peut par exemple être en mesure de prouver que la restauration 4K de La règle du jeu de Jean Renoir ressemble exactement à la version sortie dans les salles de cinéma en 1939 ? Il faudrait avoir, en dehors d’une longévité de vie impressionnante, une mémoire visuelle et auditive parfaitement hors normes, ainsi qu’un souvenir dénué de toute affectivité.

La colorimétrie, la densité, le contraste, le montage, le cadre, la cadence, la texture sonore, le souffle, sont autant de facteurs qui n’ont de cesse d’interroger le restaurateur et qui génèrent des questions de manière exponentielle.

En outre, la restauration cinématographique est une discipline dans laquelle nous passons le plus clair de notre temps à nous poser des questions.

En ce sens, elle présente des particularités très proches de la méthodologie talmudique.

Le Talmud, qui se traduit littéralement par « étude », est la loi orale, un recueil de commentaires autour de la Torah. Si le texte sacré reste inaltérable, l’interprétation du texte se transmet et s’enrichit continuellement. Le Talmud recherche « l’actualisation de l’intelligibilité du monde ». À chaque époque, une nouvelle génération apporte sa contribution et prépare la suivante à faire de même. La notion de questionnement y tient une place essentielle. Le rabbin et philosophe Marc‐Alain Ouaknin nous explique dans son livre Invitation au Talmud que le Talmud n’a jamais fini d’interpréter. Il y a un « refus de la définition, qui par essence dé‐finit, et donc finit ».

Tout comme un texte que l’on peut faire parler et lui faire révéler ce qu’il a à nous dire, le restaurateur doit savoir faire parler les images pour dévoiler leur potentiel herméneutique et restituer leur apparence originelle. Le soin apporté à cette tâche est d’autant plus crucial que l’on peut altérer le sens d’un film si on ne le restaure pas consciencieusement. En intervenant sur l’équilibre des couleurs, une scène de jour peut devenir une scène de nuit, le recadrage d’un plan peut lui faire dire autre chose, la disparition d’un mot peut changer la portée d’un dialogue…

Dans un laboratoire de restauration, la pensée ne se construit pas seule mais grâce à un travail de groupe composé de techniciens, d’ayants-droits, d’institutions, de producteurs, d’auteurs ou de leur famille. On y discute, argumente, se contredit… Il n’est pas rare d’assister à des scènes rappelant l’atmosphère d’une yeshiva, d’une école talmudique, où l’on pratique le pilpoul, cet art de débattre à l’infini sur des points de détails qui se révèlent essentiels.

À l’instar de l’interprétation talmudique qui s’inscrit dans l’époque où elle est délivrée, la restauration cinématographique est pleinement ancrée dans son temps. Elle sait faire appel aux technologies les plus modernes pour mieux restituer les plus anciennes, au point que les outils sollicités par les films de patrimoine sont souvent plus pointus que ceux utilisés par les productions récentes. Les restaurations ont commencé dans des filières exclusivement analogiques, puis les outils numériques ont fait leur apparition et nous avons travaillé en résolutions SD, HD, puis 2K, 4K, 8K… Cette augmentation de résolution permet d’afficher plus de détails à partir des bobines numérisées. Les espaces colorimétriques ont également évolué, les dynamiques de couleur se sont élargies. Le HDR restitue aujourd’hui avec une précision jusque‐là inégalée les teintes colorées présentes dans le cinéma muet du début de 20e siècle.

Aussi, un film restauré à plusieurs périodes pourra amener des résultats différents. La restauration de Napoléon d’Abel Gance, tourné en 1927, illustre ce propos. Plusieurs versions se sont succédé, dont celles de Kevin Brownlow (de 1969 à 1983 puis 2000), de Bambi Ballard (de 1991 à 1992) et de Georges Mourier (de 2007 à 2023). Le superbe travail de Georges Mourier aurait probablement été différent si ceux de Kevin Brownlow et Bambi Ballard n’avaient pas existé. À la manière d’un talmudiste, chaque restaurateur apporte sa pierre à l’édifice, dans une dynamique de transmission.

Cela implique qu’aucune restauration n’est foncièrement définitive. Prétendre l’inverse, c’est l’enfermer dans un champ, c’est aussi la priver du talent des générations à venir, des nouvelles études, des découvertes de bobines présumées perdues, des avancées technologiques dont nous bénéficierons demain.

Une notion importante dans la mystique juive est le tikkoun olam, la réparation du monde, que le Talmud associe volontiers à la justice sociale. Pour un restaurateur, chaque film est un monde en soi qu’il convient de réparer. À ceci près que les actions effectuées pour restaurer une œuvre cinématographique doivent être réversibles, dans l’hypothèse d’une future restauration. Cela confère à cette tache une inexorable dimension d’inachevé.

Restaurer, ce n’est donc pas que regarder vers le passé, encore moins avoir un rapport passif à la tradition, bien au contraire.

Savoir valoriser l’étude, accepter qu’il n’y a pas toujours de vérité absolue, être conscient que « le mûrissement des choses peut leur donner un autre goût », comme l’écrit Avishag Zafrani dans Philosophie du souvenir, sont des approches indissociables de l’éthique de la restauration cinématographique.

Ainsi, tel le personnage de K dans Le Château de Franz Kafka, le restaurateur doit sans relâche se diriger vers son Château, tout en sachant qu’il demeure inatteignable.