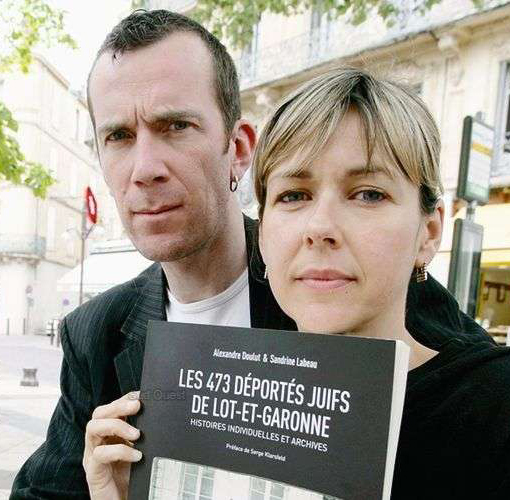

Entretien avec Alexandre Doulut et Sandrine Labeau, historiens

Quel est le rôle du témoignage, ce matériau très particulier, dans votre travail d’historien ? Est‐ce une archive particulière ?

Dans notre travail, les années passant, on voit bien que l’un des défis principaux pour faire l’histoire de la Shoah, est le manque de source. Les historiens ne sont pas rares, et cela peut nous arriver aussi, qui traitent avec une certaine prudence les témoignages de rescapés. Nous utilisons les témoignages, y compris avec leurs défauts, parce que c’est pour nous une chance de bénéficier de ces récits de l’expérience individuelle entre l’arrestation et le retour de déportation.

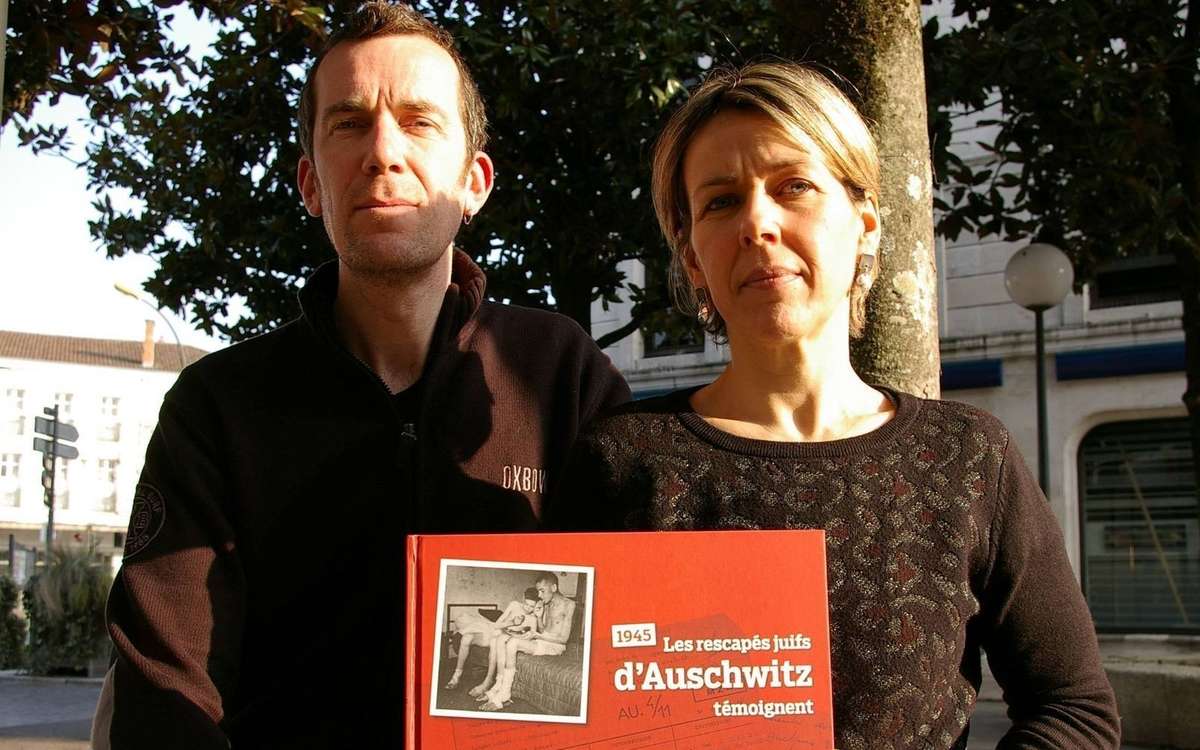

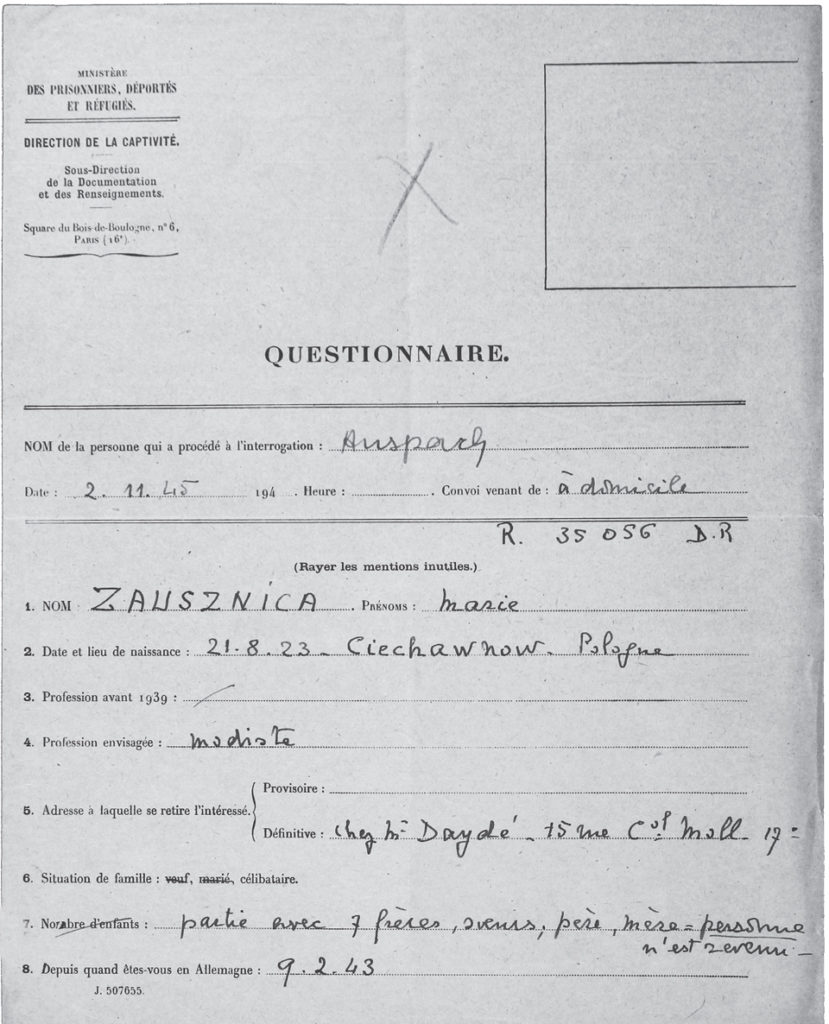

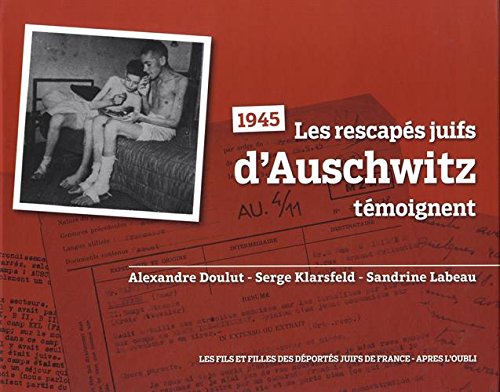

Dans notre livre avec Serge Klarsfeld, 1945. Les rescapés juifs d’Auschwitz témoignent, nous avons principalement utilisé deux sources singulières, les dépositions recueillies par le service le « Service de recherche des crimes de guerre ennemis » (SRCGE) et les documents issus du fonds du ministère des Prisonniers, déportés et réfugiés (PDR, qui deviendra ensuite le ministère des Anciens combattants). Ces documents ne sont pas des témoignages classiques dans le sens où les rescapés n’ont pas témoigné pour témoigner, ce sont plutôt des documents administratifs que nous avons considérés être des témoignages. Il s’agit notamment de questionnaires types qui ont été distribués aux déportés de retour à l’hôtel Lutetia à Paris et dont les buts étaient multiples : débusquer d’éventuels criminels de guerre qui auraient pu se cacher parmi les rapatriés, établir des papiers d’identité pour les rescapés, préparer leur retour à la vie civile, etc. Au SRCGE, les dépositions des rescapés visent avant tout à accumuler les preuves des crimes dans le but de traquer les criminels. Quoi qu’il en soit, nombre de ces documents émanent de personnes qui n’ont pas eu le temps, l’occasion ou l’envie de témoigner plus tard et donnent en cela des informations biographiques très riches et précises.

Il faut bien comprendre que les fonctionnaires du ministère des PDR font imprimer ces formulaires au printemps 1945 et n’ont pas encore bien saisi la nature de cette déportation par rapport aux résistants qui rentraient en même temps et étaient dix fois plus nombreux. Par exemple, nous nous sommes rendus compte qu’au début de l’année 1945, le ministère n’a pas encore compris que ce n’était pas la peine de prévoir des structures d’accueil pour les enfants, les enfants ne reviendront pas.

Une autre chose importante : sur les nombreux témoignages que nous avons étudiés, ceux rédigés par des médecins et des scientifiques se démarquent nettement en ce qu’ils ont anticipé l’usage qui sera fait du témoignage. Ils savent que c’est pour l’Histoire, alors les faits sont bien établis, les informations et les termes utilisés sont clairs et précis, ils comptent, ils notent, ils recueillent sur place des informations qui serviront plus tard. Ils mettent en contexte leur histoire et cela apporte une vraie plus‐value pour l’historien. Le plus impressionnant est le témoignage de Samuel Steinberg qui est resté à Auschwitz plusieurs mois après la libération du camp, qui y a soigné les détenus et qui a eu accès aux archives. Ses chiffres sont très précis, il a parfaitement compris le fonctionnement, et d’ailleurs il est auditionné cinq fois par le SRCGE.

Jusqu’en 2015, les rares sources qui existaient pour faire l’histoire des rescapés, ce sont le Calendrier d’Auschwitz et le travail de Serge Klarsfeld qui a lui‐même utilisé le Calendrier d’Auschwitz. Ce sont des informations qui sont collectées par le musée d’Auschwitz dans les années cinquante et soixante à partir de témoignages déjà et des quelques archives qui n’ont pas été brûlées.

1945 : les rescapés juifs d'Auschwitz témoignent, Après l’oubli, 2015

Cela signifie‐t‐il que les archives plus classiques de l’histoire (documents administratifs ou officiels) sont peu nombreuses parce qu’il y a eu une volonté d’effacer les traces ?

Tout à fait : avant d’évacuer le camp, les nazis ont dynamité les crématoires et fait brûler les archives. Les historiens d’Auschwitz estiment aujourd’hui qu’en volume, seuls 15% des archives ont été conservés avec de grand écarts selon la nature des documents – à titre d’exemple, il y a eu quatre cent mille déportés enregistrés et tatoués à Auschwitz, mais il ne reste que quelques milliers de fiches d’enregistrement.

À l’arrivée des convois, on sait dans l’ensemble, pour ceux qui viennent de l’Ouest, combien ont été sélectionnés pour travailler et combien ont été gazés, mais dans les deux cas, on ne sait pas qui nominativement. Pour un grand nombre de convois de Pologne, le nombre exact des arrivants est même inconnu.

Le musée d’Auschwitz, cela dit, est toujours en train d’essayer de collecter toute trace individuelle du million trois cent mille déportés, qu’ils soient enregistrés dans le camp ou qu’ils disparaissent tout de suite. Il commence à y avoir une mutualisation des informations entre les différents mémoriaux, Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, etc. Et nous faisons ça aussi de notre côté. Aujourd’hui, la seule possibilité de retrouver des informations sur les déportés d’Auschwitz est d’aller fouiller dans les archives des autres camps où les uns et les autres auraient pu avoir été transférés en 1944 ou après les marches de la mort.

Et comment cela se passe‐t‐il pour les camps dont il y a très peu de rescapés, comme Treblinka ou Sobibor si les nazis ont détruit à la fois les preuves matérielles et architecturales et les documents ?

Pour Bełżec, Chełmno, Treblinka et Sobibor il ne reste que quelques témoignages d’évadés (par exemple ceux des révoltes de Treblinka et Sobibor) ou de rares dépositions de SS après la guerre ; il n’y a pas de sélection des déportés à l’arrivée : tous sont gazés à l’exception d’une poignée dans quelques convois. Si nous disposons d’autant de témoignages de rescapés en France, c’est parce sur quatre‐vingts convois de déportés juifs, soixante‐neuf sont à destination d’Auschwitz où, à l’arrivée, il y a une sélection. Et c’est parce qu’il y a une sélection que certains déportés entrent dans le camp et que, finalement, il y a quelques survivants.

On a une telle image de cette machine implacable à la fois administrative et criminelle qu’on est toujours un peu surpris, à la lecture des témoignages, de découvrir les imperfections du système, celles qui, finalement, vont parfois permettre la survie de quelques‐uns. Nécessairement, dans les témoignages émanant de rescapés, ces imperfections sont surreprésentées et ce qu’il nous reste représente une partie marginale, voire miraculeuse, du système. Ces scories du système qui transparaissent dans les témoignages constituent‐elles une difficulté supplémentaire dans votre travail ?

Lorsque nous travaillons sur les parcours des rescapés juifs de France, nous essayons effectivement d’identifier les raisons de leur survie. Il y a des raisons liées aux convois, comme les convois des femmes en 1944 où le fait d’avoir été transférées à l’automne 1944 vers d’autres camps a permis à la majorité d’entre elles de survivre. Comme dit souvent Ginette Kolinka, la chance, c’est‐à‐dire ces petites erreurs de la part du système nazi, c’est ce qui fait la singularité de chacun des parcours et complique parfois le travail de l’historien : on ne peut pas toujours trouver la raison objective de la survie de chacun des rescapés. C’est un biais similaire qu’on va trouver face à un public plus candide qui est confronté aux témoignages de rescapés : les témoignages sont des témoignages de rescapés, par principe, et il faut prendre garde que les lecteurs n’aient pas le sentiment qu’avec un peu de culot, un peu de chance et une bonne santé, on pouvait s’en sortir. La réalité, c’est que l’immense majorité même de ceux qui avaient du culot de la chance et une bonne santé ne s’en sont pas sortis.

Lors des visites à Auschwitz, nous sommes souvent confrontés à ce décalage. Georges Bensoussan l’a très bien formulé : nous tentons de faire rationnellement l’histoire d’un événement qui n’est pas rationnel. Il y a bien des choses qu’on ne peut pas expliquer, parfois parce qu’on manque de sources fiables, mais surtout parce qu’on est dans un univers immense et aberrant, absurde. Il faut bien comprendre que, même si les rescapés d’Auschwitz sont plusieurs milliers, ils demeurent une ultra‐minorité parmi les déportés à Auschwitz. Il n’est qu’à penser que sur les six mille femmes de France enregistrées à Auschwitz en 1942, il n’y a que trente‐neuf survivantes en 1945.

Dans les témoignages, qui sont des récits individuels, il est des choses qui sont tues. Notamment quand une partie de la « chance » qui a permis de survivre s’est produite au détriment d’autres. Et cela est probablement plus vrai encore lorsque ces témoignages sont destinés à une transmission familiale. Et puis il y a les erreurs qui peuvent aussi surgir dans le témoignage, parce que c’est un récit humain. Comment vous débrouillez‐vous avec cette volatilité, ce côté moins froid, plus poreux, plus humain qu’une archive documentaire classique ?

Systématiquement, dans 1945. Les rescapés juifs d’Auschwitz témoignent, nous expliquons, en regard, les erreurs qu’il peut y avoir dans le témoignage. Parfois, cela vient de bruits qui circulaient à l’ouverture des camps en 1945, parfois ce sont des confusions.

Quand on veut faire l’histoire d’un convoi, comme nous l’avons fait pour le convoi 77 avec l’association du même nom, on n’a d’autre solution que de cumuler tout ce qu’il est possible de connaître à travers les archives, les témoignages. Ensuite, seule l’érudition permet de faire le tri dans les témoignages. Pour notre part, dans la mesure du possible, nous confrontons un témoignage à d’autres sources lorsqu’il parle de quelque chose qui n’est pas encore connu.

Quand on a eu entre les mains des centaines de témoignages, on sait aussi saisir ce qui relève de l’expérience réellement vécue du témoin de ce qui vient de récits qui lui ont été faits par d’autres ou de rumeurs qui ont circulé dans les camps. À cet égard, lorsque Jean Oppenheimer cite le sonderkommando Noëll Oksenberg, il le fait de façon très rigoureuse, en indiquant qui parle, quand, etc.

Parfois aussi, il y a des choses qui ne sont pas dites dans les témoignages, tout simplement parce que les témoins ne s’en souviennent plus. C’est le cas par exemple de Ginette Kolinka qui ne raconte pas que son convoi s’est arrêté à deux reprises entre Drancy et Birkenau ni qu’à l’arrivée, elles passent la nuit dans une baraque et ne sont tatouées que le lendemain. Anne-Lise Stern, qui était dans le même convoi, le raconte, mais Ginette Kolinka, tout simplement, ne s’en souvient absolument pas, peut‐être parce qu’à l’arrivée, elle fait monter son père et son petit frère dans le camion et que cet événement là l’obsède et occulte un peu ce qu’il y a autour. Son récit passe directement de Drancy à ce moment où son frère et son père montent dans le camion. Sans compter que le témoignage d’Anne-Lise Stern est très précoce quand celui de Ginette Kolinka date des années quatre‐vingt‐dix.

Mais finalement, ces petites imprécisions, ces petits oublis, ces scories qui relèvent de l’humain sont‐ils si gênants pour l’historien ?

Il est vrai que, parce que nous connaissons bien par exemple la topographie du site d’Auschwitz, nous sommes à la recherche d’informations très précises. Il n’en reste pas moins que ce n’est pas la topographie qui permet d’expliquer à quelqu’un qui ne connaîtrait pas ce qu’a été la Shoah à Auschwitz . Le récit des rescapés a plus d’intérêt que ces informations si précises, parce que c’est un récit humain. D’autant plus qu’on ne peut pas prétendre à faire une histoire d’Auschwitz. Les déportés de 1942 n’ont pas vécu la même histoire que ceux qui sont arrivés en 1944. Nous avons collecté durant une dizaine d’années le maximum de noms de rescapés et essayé de retrouver leur parcours pour en tirer quelques statistiques. Et nous nous sommes rendus compte que la chronologie, celle des convois et celle de l’histoire d’Auschwitz, est déterminante.

Dans le travail d’historien, il n’est donc pas gênant d’être confronté à ces contradictions. C’est plus compliqué pour nous lorsqu’il faut expliquer ces choses‐là à des gens qui ne connaissent pas, à des élèves par exemple. Prenons l’exemple d’Yvonne Klug, rescapée du convoi 76, qui s’est évertuée à rester au Revier (infirmerie) pour éviter l’enfer des kommandos de travail. La plupart des rescapées expliquent au contraire qu’il fallait à tout prix éviter les blocs d’infirmerie. Là encore, il y a des histoires qui ne sont pas identiques pour toutes, et il n’est pas simple d’expliquer aux gens que l’histoire d’Auschwitz n’est pas si simple, n’est pas monolithique.

Donc, il est essentiel de lire des témoignages, mais on ne peut pas lire que des témoignages, il faut aussi avoir une connaissance fondamentale du projet nazi et du fonctionnement concentrationnaire. Il faut replacer ces témoignages dans le contexte politique, économique, militaire, qui n’est pas le même en fonction des périodes.

Dans le cadre particulier des publics scolaires, qu’apporte le témoignage ?

Toucher du doigt des histoires individuelles, permettre aux élèves d’entendre des récits, peut être une bonne accroche pour donner envie aux élèves d’aller plus loin, de connaître autre chose Que le nombre des six millions de Juifs assassinés, d’aller au‐delà du cours d’histoire. Nous parlons là de personnes, qui, avant la Shoah, avaient une vie, une histoire et auxquelles les élèvent peuvent s’identifier.

Propos recueillis par Antoine Strobel-Dahan