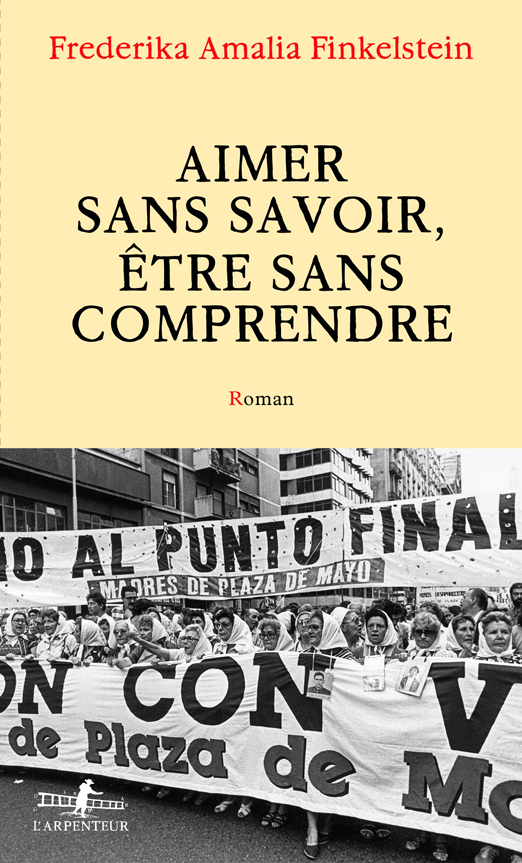

Après L’Oubli (2015) et Survivre (2017), Frederika Amalia Finkelstein continue de tracer un sillon lumineux dans les tranchées de la mémoire et de la transmission avec Aimer sans savoir, être sans comprendre. Roman autant que recueil de pensées et d’anecdotes intimes, cet ensemble se présente comme « une déclaration d’amour à la vie, à la mémoire, à [une] enfance » comme une autre : celle de la narratrice voguant entre l’Argentine, l’Europe et leurs drames historiques respectifs, tourmentée par l’influence des aînés et leur héritage brisé.

Le titre énonce avec une profondeur et une simplicité toutes poétiques la générosité qui émane de la voix de la narratrice : pour retrouver son souffle ou même le rendre à ceux qui l’auraient à jamais perdu, on peut être au monde sans forcément y apposer la marque de sa trace par la connaissance ou la compréhension. Ces deux écueils de la pensée ne constitueraient‐elles pas une forme de violence pour quiconque défie les fureurs meurtrières de l’Histoire ? Plutôt que de savoir et de comprendre, ne vaudrait‐il pas mieux « Aimer sans savoir, être sans comprendre » ? Jusqu’où l’être humain peut‐il envisager l’abandon de ses prétentions intellectuelles pour exister sans sombrer ?

Argentine, 1976 : la dictature militaire s’empare du pays, confisquant l’avenir radieux, promettant les idéalistes à une mort certaine. La peur s’empare de la mère de la narratrice, à laquelle celle‐ci rend un hommage puissant : « J’ai absorbé l’histoire de ta souffrance : elle est contenue désormais dans mon corps, empli lui aussi de la force de ton histoire ».

Hérite‐t‐on de la peur ? quelle part de nous‐même survit à l’exil des aînés ? Se dérober à la mort, quitter les disparus, n’est-ce pas « sans cesse les voir revenir » ? Sur la trace de cet héritage broyé par l’histoire et ses immondices, une voix suave et tendre se confronte à l’inéluctable : fuir pour survivre. « Préserve à tout prix ton innocence. Et dans cette logique, toujours, garde la foi, car c’est la plus précieuse des choses : ne te fie pas au règne de la statistique et du chiffre, place toujours la lettre avant le nombre, la chance avant la fatalité ; parie sur l’inconnu, parie sur l’incommensurable, même si cela en notre temps nous semble absurde, ce n’est pas vain. »

Fanny Arama Depuis L’oubli (2014), vous abordez régulièrement les sujets liés à la disparition violente, à l’oubli, à la mort, au langage. Ces thèmes sont traités de manière récurrente par certains philosophes. Quelle est la place de la philosophie dans votre vie et quelles sont vos lectures de prédilection dans ce domaine ?

Frederika Amalia Finkelstein J’ai étudié la philosophie à la Sorbonne. J’en ai lu beaucoup. J’en lis moins désormais, mais cela a constitué un moment important de ma vie. J’ai fait un mémoire sur Heidegger, philosophe dont la pensée a été pour moi passionnante, notamment des textes tels que Acheminement vers la parole, Chemins qui ne mènent nulle part, Le principe de raison, Lettre sur l’humanisme… J’ai aussi beaucoup lu Kant, Leibniz. J’ai été pas mal influencée par Quentin Meillassoux, dont j’ai suivi les cours pendant cinq ans. La philosophie m’a permis de penser le langage de façon précise, de structurer mon rapport à la langue et au développement de la pensée.

FA Avez‐vous étudié la Torah ? Si oui, que retenez‐vous de cette étude ?

FAF J’ai suivi des cours d’étude talmudique, ce qu’on peut appeler la pensée juive plus généralement m’attire. J’ai lu Buber, Scholem, Levinas. Je ne peux pas prétendre à un savoir approfondi mais l’étude est une dimension qui me préoccupe, que je veux continuer à investir toute ma vie.

FA Dans votre dernier livre, Aimer sans savoir, Être sans comprendre, la narratrice décrit un voyage en Pologne manqué, sur la trace de ses ancêtres, à Cracovie avec un passage au musée‐camp d’Auschwitz (qu’elle n’a pas fait). Vous y êtes vous rendue vous‐même ?

FAF Je n’y suis pas allée. C’est l’avantage du roman, on peut inventer. Je me pose encore la question : irai‐je un jour ? Plus qu’Auschwitz, c’est à Kazimierz, dans Cracovie, où mes ancêtres sont nés, où je désire aller. C’est ce retour‐là qui pourrait faire sens pour moi.

FA Dans votre livre, un intertitre dit « Transmission et réparation ». Quelle importance attachez‐vous à l’idée de réparation ?

FAF Le tikoun olam, c’est peut‐être l’autre nom de la littérature. Cette question de la réparation, je pense que je passerai ma vie à me la poser. Destruction, réparation, tel un cycle infini, inaltérable, dans les ténèbres comme dans la lumière de la naissance. Je crois qu’écrire c’est s’attacher à réparer un abîme sans fond.

FA Dans Le monolinguisme de l’autre, Jacques Derrida dit « Je n’ai qu’une seule langue, et ce n’est pas la mienne. » Vous abordez ce sujet dans votre livre et dites à votre tour : « Je suis perdue dans l’interstice de plusieurs langues, et c’est pour cette raison que je perds aussi l’usage de mes mots, jusqu’à mes émotions, que ma parole vacille, et avec elle tout sentiment solide de relation aux autres ». Comment ressentez‐vous le vertige des langues perdues ?

FAF Les langues sont‐elles vraiment perdues ? Je pense qu’une langue passe dans une autre et qu’il reste une trace. Une langue n’est pas figée, elle évolue, entre passé et présent, elle est vivante, constituée de toutes les langues qui la précèdent. C’est une généalogie infinie, sans origine, sans commencement, j’aime à le penser.

FA Votre narratrice affirme « L’évolution d’une vie correspond à l’évolution géologique du monde ». Une œuvre d’écrivain consiste‐t‐elle à exhumer, à déterrer ce que la vie a soigneusement perdu de vue, enseveli ?

FAF Je pense que chaque écrivain cherche ou trouve son sens à elle ou à lui : pour moi, c’est faire lien avec les vivants, en écoutant les morts, et plus largement, en écoutant l’invisible, en essayant de le faire advenir dans l’instant. Je pense que c’est ce qu’il y a de plus beau dans la mémoire : cette frontière entre le souvenir et l’imagination. On retrouve le passé, on y ajoute ce qu’on y veut, on le rejoue indéfiniment.

FA Vous décrivez, dans la vie de la narratrice, des moments de vide, de néant, des moments où la lecture et l’écriture ne sont plus des soutiens, mais contribuent au manque, à l’absence, où la création se dérobe. Quand ces moments surviennent, continuez‐vous tout de même à lire ?

FAF Cela dépend, mais la lecture c’est l’altérité : c’est donc dans les moments de vide un allié majeur, car on peut à travers les livres se rattacher à la vie, renouer un lien avec le langage, le mouvement, l’amour. On sort de soi et cette altérité redonne goût aux choses et au partage des émotions. Sans le savoir, en lisant, on se confie au livre qu’on est en train de lire.

FA La narratrice a un rapport privilégié avec les morts, les spectres. Vous souvenez‐vous de quand remonte votre première « rencontre » avec les morts ?

FAF Quand j’étais enfant, je sentais Dieu dans mon dos, particulièrement la nuit. J’avais entendu que Dieu était un être invisible, le plus puissant de la Terre, et qu’il était tout le temps à nos côtés, qu’il voyait tout. Je trouvais cela fascinant et un peu inquiétant, mais j’y ai vraiment cru, et ce jour‐là je crois que j’ai pensé que je ne serai plus jamais seule.

FA Pensez‐vous que nous avons une responsabilité envers les morts (du passé, et à venir) ?

FAF Je ne sais pas si c’est une responsabilité, mais les morts m’obligent, me convoquent. Ma mémoire se consacre à leur souvenir. Je me sens liée à eux au moins autant qu’avec les vivants, et cette présence invisible je la trouve belle et rassurante. Ils ne disparaissent pas.

FA Comment vivez‐vous les évènements liés au 7 octobre et au conflit au Proche‐Orient ?

FAF Comme beaucoup de Juifs, je pense que j’ai été traumatisée. Le 7 octobre, on se sent envahis, terrorisés, agressés, anéantis, comme si on voulait notre mort. Cela a été la sidération, puis le silence. Cela m’a rappelé le 13 novembre 2015. Ce qui a suivi a été un sentiment de trahison, un manque d’empathie. On s’est sentis seuls. Incompris. D’un autre côté on ressentait beaucoup de solidarité dans la communauté. La marche contre l’antisémitisme a fait du bien, a réparé momentanément quelque chose. Hélas l’explosion des actes antisémites n’est que le reflet d’un malaise ancien, profond, dont je ne vois pas d’horizon positif. Comme si d’une certaine façon nous étions condamnés à la solitude de l’exil, qu’il soit géographique ou intérieur, dans ce sentiment de rejet de notre être juif.