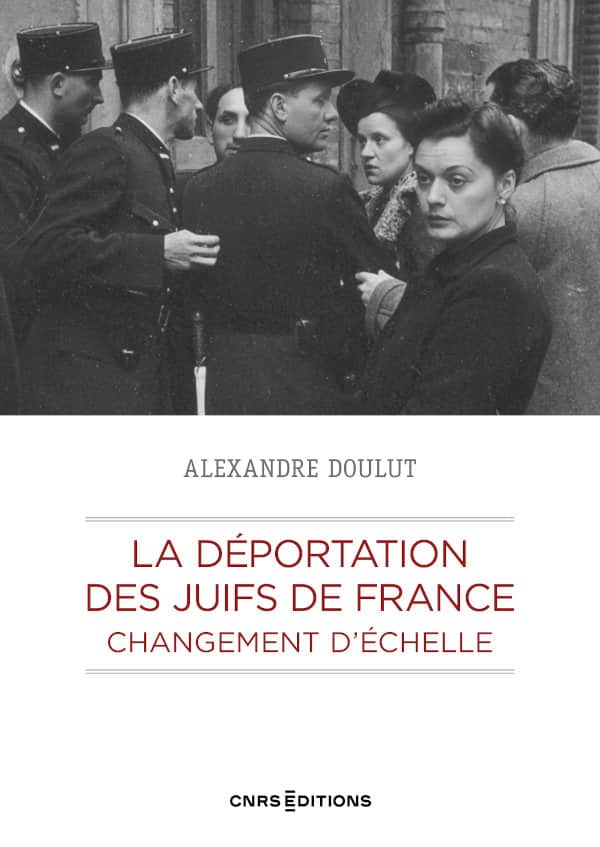

Antoine Strobel-Dahan Ce livre est une adaptation pour le grand public de votre thèse en Histoire. Qu’est-ce qui a changé entre votre thèse et cet ouvrage ?

Alexandre Doulut La thèse était construite dans l’autre sens : on partait du régional pour aboutir au général. Ici, avec l’historien Laurent Joly qui m’a proposé de publier cette thèse le jour même de la soutenance, nous avons choisi de débuter par le tableau général afin de permettre aux lecteurs novices de mieux saisir ce qui va suivre. Par ailleurs, la thèse ne s’attardait pas sur certains aspects déjà bien connus des spécialistes qui formaient le jury. Dans le livre, avec les éditeurs, nous avons pris le temps de recontextualiser cette recherche dans la connaissance historiographique préexistante parce que j’ai voulu en faire un manuel, un instrument de travail pour toute personne qui ferait une recherche locale et, surtout, pour les enseignants. J’ai donc fait en sorte d’expliquer la Shoah en France d’une manière simple mais documentée et chiffrée au maximum.

ASD Il me semble que vous avez également affiné le nombre de déportés.

AD Oui, même si d’autres (dont Serge Klarsfeld) auraient pu arriver au même chiffre. J’ai choisi de ne considérer ici que les déportés juifs qui ont été déportés parce que juifs et donc d’exclure de ce compte ceux qui se sont trouvés déportés comme politiques. Donc on ne parle pas des Juifs victimes mais des Juifs victimes parce que ciblés comme juifs, même si bien sûr parfois, ces catégories peuvent être poreuses.

ASD Parlons du titre, ou plus exactement du sous‐titre, « changement d’échelle ». Ce sous‐titre reflète votre méthode multiscalaire. Marque‐t‐il aussi un changement de point de vue dans votre manière d’aborder l’histoire de la déportation, par rapport à vos publications précédentes ou aux travaux d’autres historiens ?

AD C’est intéressant parce qu’il y a quelques jours seulement lors d’une rencontre au Mémorial de la prison de Montluc à Lyon, on m’a posé un peu la même question, à laquelle je n’avais pas nécessairement réfléchi auparavant. Je dois commencer par dire que ce sous‐titre m’a été suggéré par Denis Peschanski, mon directeur de recherches. Effectivement, je travaille à plusieurs échelles : le département, la région (qui est l’échelle principale de ce travail), les zones d’occupation etc. Mais in fine, la véritable échelle est celle de l’individu, parce que la plupart des nouvelles données que j’ai pu établir, l’ont été à partir d’un immense tableau Excel avec 75.000 noms. En réalité, l’échelle de ce travail est 1:1.

Il y a plus de 200 colonnes dans ce tableau, dont seules quelques‐unes sont complètes – chaque fois que j’ai trouvé une information qui me semblait devoir être notée, j’ai ajouté une colonne. En procédant ainsi, j’ai voulu autant que possible m’extraire de tous les à‑peu‐près. Par exemple, sur la rafle du 14 mai 1941, on sait depuis Serge Klarsfeld qu’il y a 3.700 hommes arrêtés mais, jusqu’ici, on disait que « la plupart ont été déportés », ce qui m’a toujours frustré. Pour savoir précisément combien de ces hommes ont été déportés, j’ai étudié un par un chacun de ces noms pour parvenir à un chiffre aussi précis que possible. Sur la portée de l’ouvrage, en revanche, je ne crois pas que ce livre prétende bouleverser la recherche, il est juste le résultat de cette immense base de données que j’ai compilée depuis plus de 20 ans.

ASD Justement, les lecteurs de Tenoua sont habitués à voir des mentions dans nos pages sur les variations dans les chiffres. Nous expliquons chaque fois que, si les chiffres évoluent, ce n’est pas le fait d’erreurs passées mais d’ajustements liés à l’état des connaissances. Vous avez ce tableau de plus de 70.000 lignes et plus de 200 colonnes, un matériau inestimable mais obscur pour le profane. Comment parvenez‐vous à en « faire quelque chose » ?

AD La plupart des colonnes que j’ai ajoutées me permettaient finalement d’en remplir quelques‐unes qui sont les plus importantes : le département d’arrestation – ainsi que la date, le lieu et éventuellement l’auteur et les circonstances de l’arrestation. Quasiment toutes les statistiques que je présente découlent de ces quatre colonnes. Ce travail est avant tout une géographie de la Shoah en France qui cherche à « casser » un peu certaines idées reçues. Par exemple, si on sait qu’en moyenne 25% des Juifs de France ont été déportés, cette moyenne est en fait de presque 50% dans les départements de zone occupée – les situations locales sont donc très variables.

ASD Quelle est votre méthode pour obtenir ces informations et quelles sont celles dont vous savez presque avec certitude, que vous ne les trouverez pas ?

AD J’ai commencé par un constat : globalement, les Juifs en France sont soit raflés soit arrêtés autrement (pas collectivement, au même moment, avec d’autres inconnus). Retrouver les personnes raflées, c’est long mais les sources existent, comme les fichiers d’entrées dans les camps d’internement. Je suis donc allé rechercher tous les registres et fichiers connus des grands camps d’internement en France, ce qui m’a permis de faire remonter environ les deux tiers des circonstances d’arrestation.

Concernant les personnes arrêtées de manière individuelle, ça a été plus long encore parce qu’il m’a fallu chercher tous les registres d’écrou des prisons. D’ailleurs, ce travail continue : je viens de trouver un nouveau registre, celui des étrangers du service des affaires juives de la Préfecture de Paris. Dans ces cas‐là, il s’agit de gens qui se présentent à la Préfecture pour régulariser leurs papiers et qui, faute de papiers en règle, sont considérés étrangers ou juifs en situation irrégulière et arrêtés puis souvent, plus tard, déportés.

Quoi qu’il en soit, j’ai quasiment retrouvé toutes les circonstances pour Paris mais, pour le reste de la France, il faudrait aller rechercher toutes les archives départementales sans exception. Ce qui ne suffirait pas nécessairement : on sait que, lorsqu’il s’agit d’arrestations faites par les Allemands, il n’y a généralement pas de détails sur le motif ou les circonstances. Pour les retrouver, il faudrait faire ce que nous avons fait avec Sandrine Labeau concernant le convoi 77 : aller à Caen au Service Historique de la Défense, ouvrir chacun des dossiers de déportés politiques ou résistants pour lesquels je ne dispose pas de cette information (soit quelques milliers). Dans ces dossiers se trouve la demande d’attribution du titre de déporté qui est remplie par les familles après la guerre et mentionne souvent les circonstances de l’arrestation – si cette information n’y figure pas, on peut être quasiment certain qu’on ne saura jamais ce qui s’est passé.

ASD Concrètement, comment se passe cette recherche ?

AD Imaginons que je veuille trouver les informations sur les déportés d’un département X : je me rends aux archives départementales où, souvent, un classement a été fait. On y trouve des cartons « Juifs » ou « Israélites ». Une fois les archives trouvées, je photographie chaque document à la chaîne et c’est plus tard que, chez moi, je dépouille chaque photo pour alimenter ma base de données.

ASD Pourquoi avoir fait ce choix de l’exhaustivité et comment cela s’articule-t-il avec le travail systématique qu’ont fait Serge et Beate Klarsfeld ?

AD Serge Klarsfeld nous a confié une partie de ses archives, notamment des cahiers de notes qu’il a prises dans les archives départementales et qui constituent un matériau très précieux. Si les Klarsfeld avaient été, comme nous, de la génération de l’ordinateur et de la photo numérique, ils auraient fait le travail que j’ai fait. La méthode est la même finalement, mais pas les outils. Certes au départ, ils collectaient des éléments de preuve à charge contre d’anciens responsables nazis mais, dans les faits, on fait un travail similaire – en quelque sorte un travail de police judiciaire : on rassemble les documents qui racontent l’histoire d’une victime et du crime qu’elle a subi. Et comme c’est le cas pour Serge et Beate, de plus en plus souvent, je suis sollicité par des particuliers ou des chercheurs, que je renseigne et à qui je donne des éléments (y compris les photos d’archives) qu’ils ne connaissaient pas nécessairement sur un individu ou une situation précise.

ASD Vous l’avez évoqué plus haut et le livre le montre bien : il n’y a pas « une » déportation des Juifs de France mais des situations locales parfois très différentes. Qu’est-ce que ces écarts révèlent sur le rôle des autorités locales, du préfet par exemple ?

AD On me pose souvent la question du rôle des préfets mais, pour pouvoir y répondre, il faudrait étudier les dossiers de carrière des préfets – carrières qui, normalement, s’arrêtent à la libération. En l’état actuel des archives, il me semble compliqué de savoir quel a été le rôle de chaque préfet.

On identifie bien en revanche ce qui fait la différence dans les taux d’arrestation, à savoir l’implication ou non de la Gestapo du département. À Lyon par exemple, la Gestapo avec Barbie à sa tête, arrête énormément de Juifs alors que dans le Lot‐et‐Garonne, elle axe plutôt son action contre les résistants. Autre exemple : dans le département de la Loire, en 1944, il y a de très nombreuses arrestations qui donnent l’impression que tout le département a été ratissé par la Gestapo pour traquer les Juifs, sans que l’on sache pourquoi dans ce département en particulier.

Il y a aussi une différence majeure entre zone libre et zone occupée même après que la zone libre a été envahie par les Allemands. En zone occupée, il y a une décision des Allemands, début 1944, de déporter les derniers Juifs, et c’est ce qui se passe dans toutes les régions de zone occupée sauf à Paris. Fin février 1944, il n’y a plus de Juifs recensés en zone occupée en dehors de ceux qui sont cachés. Pourquoi, alors que toute la France est occupée depuis novembre 1942, les Allemands n’imposent-ils pas le même mode d’occupation de part et d’autre de la ligne de démarcation, on l’ignore – et on ne trouve pas d’explication dans les archives. Mais il faut avoir conscience que, si cet ordre d’arrêter les derniers Juifs avait été étendu à tout le territoire, les taux de déportation au niveau national seraient beaucoup plus élevés.

ASD Quelles sont les disparités dans le temps ? On a parfois une image un peu déformée due au fait que les survivants que l’on connaît sont généralement ceux qui ont été déportés tardivement (les autres sont morts avant) mais dans les faits, ce n’est pas tout à fait représentatif de la réalité de la déportation au cours de la guerre puisque vous montrez qu’au printemps 1943 la majorité des déportations a eu lieu…

AD Les statistiques sont imparables : à la fin du mois de mars 1943, les deux tiers des déportés de France l’ont été. L’explication est assez simple : après la rafle de février 1943 à Lyon, il n’y a plus réellement de rafles en zone libre, or c’est là que se trouvent la plupart des Juifs de France – à Paris il ne reste plus que des Juifs français.

À Paris, qui concentre tout de même la moitié des déportés, il n’y a plus de rafle après février 1944 et il n’y a pas eu de rafle contre les Juifs français sauf en 1941 la deuxième (août – 40% de Français) et la troisième (12 décembre – 90% de Français). Ensuite, le préfet de police n’a jamais voulu rafler les Juifs français ni même communiquer aux Allemands la liste des Juifs français de Paris. Alors que dans le reste de la zone occupée, c’est ce qui se produit : les Juifs français sont tous arrêtés en janvier‐février 1944.

Cela dit, à Paris, la police est tellement efficace dans ses contrôles dans le métro ou dans la rue que les arrestations sont abondantes au point qu’elles rattrapent presque le bilan des rafles organisées après février 1943. Et ces arrestations à Paris, contrairement aux rafles, concernent aussi les Juifs français, pas uniquement les étrangers. La disparité se voit aussi très bien dans les arrestations autour de la ligne de démarcation : ceux arrêtés côté nord de la ligne, en zone occupée, sont tous internés et déportés, qu’ils soient français ou étrangers ; pour ceux qui sont arrêtés côté sud, les Français sont relâchés, parfois assignés à résidence, tandis que les étrangers sont internés dans un camp d’étranger (et sans doute déportés plus tard).

ASD J’aimerais que vous nous expliquiez l’impact de la collaboration entre les autorités françaises et les autorités allemandes et ce que vous qualifiez de « dépendance » des Allemands.

AD En zone occupée hors Paris, il n’y a guère plus que Nancy et Bordeaux où il y a encore beaucoup de Juifs. Or arrêter massivement nécessite beaucoup de personnel, ce que les Allemands n’ont pas. Là où leurs effectifs suffisent aux arrestations, dans les villes où il ne reste plus que quelques centaines de Juifs, les Allemands arrêtent les Juifs parce qu’ils ont des listes à jour des Juifs du département, fournies par les autorités françaises.

Dans le reste de la France, l’ex-zone italienne et la zone « libre », les grandes rafles ont été le fait de la police française. Dès lors qu’elle n’organise plus de rafles (après août 1943), il n’y a plus que des tentatives, par les Allemands, de rafles de moindre envergure souvent dans des petites villes. S’ils ne raflent pas plus massivement, c’est parce qu’ils n’en ont pas les moyens humains et surtout parce que la résistance, même si elle ne cherche pas particulièrement à aider les Juifs, détourne les forces d’occupation de leur chasse aux Juifs en les harcelant continuellement.

Il faut ajouter que, comme Serge Klarsfeld l’a montré, dès septembre 1942, Vichy explique aux Allemands que leurs demandes d’arrestations sont trop élevées et que l’Église et la population s’en émeuvent. Le risque, si les arrestations se poursuivent, est que le régime lui‐même pourrait être fragilisé voire tomber. Or le régime de Pétain était le régime idéal pour les Allemands, une courroie de transmission parfaite, pour faire « avaler la pilule » de l’occupation aux Français et fournir des matières premières, des hommes, des biens agricoles, etc. Himmler, conscient que Vichy lui est utile, fait passer les buts de guerre avant le fanatisme idéologique et ne « tord pas le bras » de Pétain.

ASD Dans sa préface, Serge Klarsfeld dit que ce sera désormais « le grand livre de référence de la Shoah en France ». Comment recevez‐vous cette transmission ?

AD Ça fait très plaisir mais je continue à dire que l’essentiel de ce qu’on sait aujourd’hui sur la Shoah en France, c’est à Serge Klarsfeld qu’on le doit, avec Vichy-Auschwitz et Le calendrier de la persécution des Juifs de France, écrits par Serge Klarsfeld. Moi j’ai bouché les rares trous qui demeuraient et précisé quelques éléments. La vraie nouveauté c’est que j’ai aussi vraiment travaillé sur les déportés eux‐mêmes et j’espère que, grâce à ce livre, on peut mieux connaître les déportés en France dans leur grande diversité.

ASD Il est assez singulier de voir, en effet, comment les microhistoires individuelles font la grande histoire : vous ne parlez pas ici d’un chiffre de 76.000 déportés de France mais vous parlez 76.000 fois de destins individuels. Et c’est là où j’aimerais faire le lien avec votre travail de formateur et d’accompagnateur de scolaires sur les lieux mémoriels. Cette expertise historique et cette expérience de terrain se nourrissent‐elles mutuellement ?

AD Pour l’essentiel, cette expérience de terrain a nourri l’écriture parce que j’ai essayé d’écrire dans une langue simple, au présent, en évitant le vocabulaire trop technique ou jargonnant. Le fait d’avoir souvent dû expliquer sur place, à Auschwitz, un phénomène très complexe à des jeunes parfois peu informés m’a aidé à écrire un livre que tout le monde peut lire. Cette histoire est compliquée mais on doit pouvoir l’expliquer clairement et sans caricaturer.