Des Juifs en forme de tabatière, de bougeoir, de canne, de marionnette, de bock de bière et autres bibelots. Des Juifs en porcelaine, en verre, en cuivre, en bois ou en métal. Disons plutôt des représentations de Juifs en trois dimensions avec des caractéristiques antisémites hypertrophiées : c’est la particularité de la collection de l’Anversois Gideon Finkelstein constituée de centaines d’objets en 3D fabriqués en Allemagne, Autriche, France, Pologne, Russie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Belgique, Pays‐Bas, Danemark et Angleterre.

Cette collection inédite avait fait l’objet d’une exposition au Musée juif de Hohenems (Autriche) en 2005, mais le catalogue rédigé par l’historien Falk Wiesemann, était exclusivement en allemand.

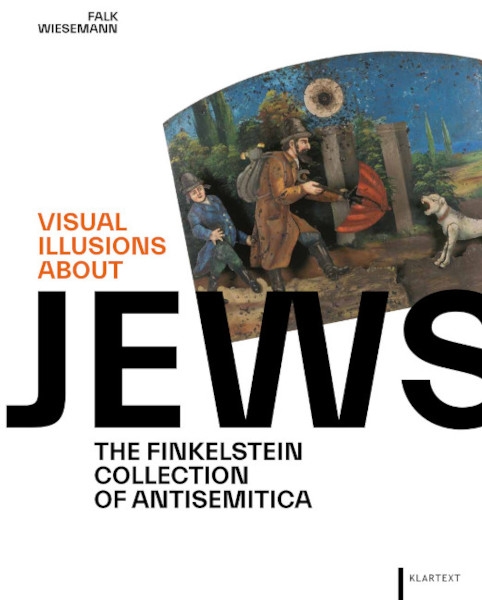

Vingt ans plus tard, Finkelstein a agrandi sa collection – en se défaisant de la plupart des documents antisémites pour se concentrer sur les objets – et Wiesemann publie une nouvelle somme sur la collection en anglais : Visual Illusions About Jews : The Finkelstein Collection of Antisemitica (Klartext). On peut bien sûr feuilleter l’épais volume en se grattant la tête, perplexe devant tant d’imagination et d’hostilité. On peut aussi, comme le fait Falk Wiesemann dans son introduction, s’intéresser à l’origine des objets et apprendre que de nombreuses figurines représentant des marchands, puciers et autres colporteurs au nez crochu et aux oreilles décollées sont sorties des plus célèbres fabriques de porcelaine en Bohème et en Angleterre ou de terre cuite en Allemagne. On peut aussi s’étonner devant tant d’objets usuels affublés d’une caractéristique antisémite – le pommeau d’une canne, une pipe et sa tabatière, un verre à vin ou à bière – qui, en fin de compte, intègre les images antisémites dans le paysage familier et dans les gestes quotidiens. Les enfants ont des jeux de société parmi lesquels « La nouvelle combinaison du jeu juif » (France, XIXe siècle), les étudiants trinquent dans des chopes antisémites, les maîtresses de maison astiquent les figurines du changeur, du capitaliste, du filou juif qui trônent sur la cheminée et les hommes d’affaire utilisent des loupes, encriers et ouvre‐lettres décorés de motifs antisémites.

Rien d’étonnant à ce que le parti antisémite de Wilhelm Maar, vers 1879, dont le seul programme était la lutte contre la supposée influence juive sur la vie allemande, ait trouvé des échos auprès de la population et que, 55 ans plus tard, les même poncifs et caricatures portent cette fois un parti antisémite au pouvoir.

Cette collection de Finkelstein, qui rappelle les collections similaires de Wolfgang Haney et Martin Schlaff, soulève plusieurs questions : pourquoi les Juifs collectionnent‐ils des antisemitica ? Il vaut mieux que cela tombe dans nos mains, répondent‐ils souvent, au risque de financer des vendeurs peu regardants en matière d’éthique, d’enfreindre les lois de certains pays (l’Allemagne), de faire monter la cote des antisemitica et de nourrir ainsi un marché un peu douteux.

Ensuite se pose la question de la visibilité de ces collections : doit‐on les exposer pour montrer leur côté abject ? Doit‐on, au contraire, les laisser dans des entrepôts obscurs ? Sont‐ils des outils pédagogiques ou des armes de propagande ? C’est toute la difficulté à laquelle sont confrontés de nombreux musées qui ont hérité de ces collections difficiles. Le Musée juif de Vienne montre une collection de figurines antisémites de dos, dans une vitrine où elles sont presque entassées. Le visiteur peut voir leur face dans la réflexion d’un miroir. Et cette vitrine est située au dernier étage du musée, accompagnée de nombreuses explications.

Le Musée Historique allemand de Berlin a reçu, par l’intermédiaire du Ministère allemand de la Culture, la collection de Wolfgang Haney qui contient beaucoup d’objets en deux dimensions et, pour beaucoup, liés au nazisme et à la Shoah. Le directeur du musée, l’historien suisse Raphael Gross, a engagé une réflexion très large et très publique sur cette collection et les moyens de l’intégrer au musée pour l’instant en rénovation.

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris présente en ce moment une exposition dédiée au Capitaine Alfred Dreyfus, y compris la série de 51 affiches d’un antisémitisme grossier et vociférateur du Musée des Horreurs d’August-Victor Lenepveu. Une manière de montrer la virulence des attaques publiques contre Dreyfus et, en particulier, les attaques visuelles. Les images de Lenepveu sont si connues et si anciennes qu’elles trouvent une autre finalité – pédagogique – aujourd’hui : on ressent de la colère ou du dégoût, pas tant de l’admiration devant ces caricatures.

Le Musée juif de Berlin, dans son exposition permanente, a refusé de montrer des images prises par les nazis montrant des Juifs humiliés, battus, torturés ou morts. Pour illustrer les discriminations antisémites, de grandes bannières font le catalogue de toutes les lois antisémites adoptées en Allemagne (des milliers, à l’échelle d’une ville, d’un État ou du pays) et d’exposer des photos prises par des Juifs qui documentent les discriminations quotidiennes : panneaux boycottant les commerces, vitrines brisées, graffiti, etc. La plupart des musées d’histoire renoncent aujourd’hui à exposer l’horreur crue de la torture et de la mort.

La question des objets antisémites pose donc des questions qui traversent les âges et s’adressent tant aux collectionneurs et aux marchands d’objets anciens, qu’aux commissaires d’expositions, aux médiateurs et enseignants, qu’au public.

On oublie souvent la perspective matérielle et tri‐dimensionnelle de l’antisémitisme. La collection de Finkelstein et les commentaires de Wiesemann offrent une autre manière d’analyser l’antisémitisme, ses représentations et sa diffusion. Il est à espérer qu’on ne fabrique plus tant de tirelire avec un Juif comptant ses sous ou de plateaux avec un Juif libidineux. À l’heure où les réseaux sociaux sont noyés de contenus antisémites et où l’intelligence artificielle continue de fabriquer des caricatures, c’est quand même une bonne nouvelle. Tu me passes la salière ? Oui, celle avec…