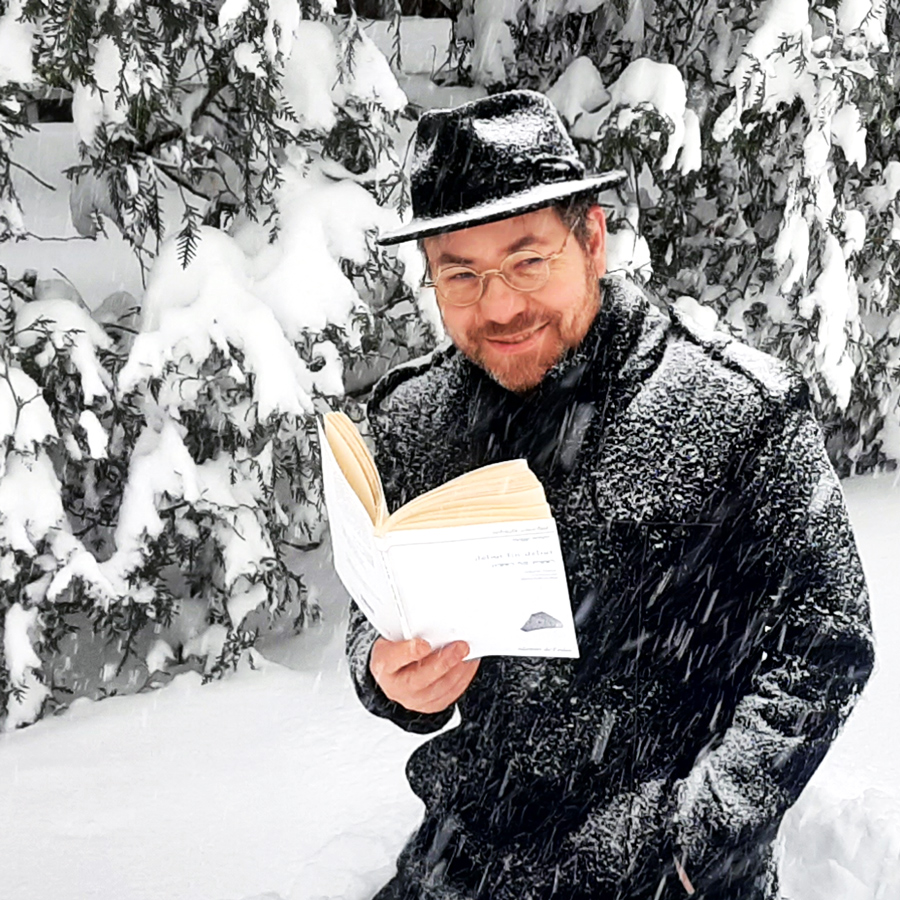

Lors de sa sortie en 2016, le livre de Sands fit sensation, et pour cause : dans un récit superbement écrit, il met en scène une enquête juridique et historique longue tout en la rendant non seulement digeste mais même haletante. On accompagne Sands, un juriste et professeur de droit franco‐britannique spécialiste du droit humanitaire international sur les traces de quatre personnages qui ont comme point commun la ville de Lemberg, aujourd’hui Lviv en Ukraine – dont l’histoire récente nous a rendu le nom familier.

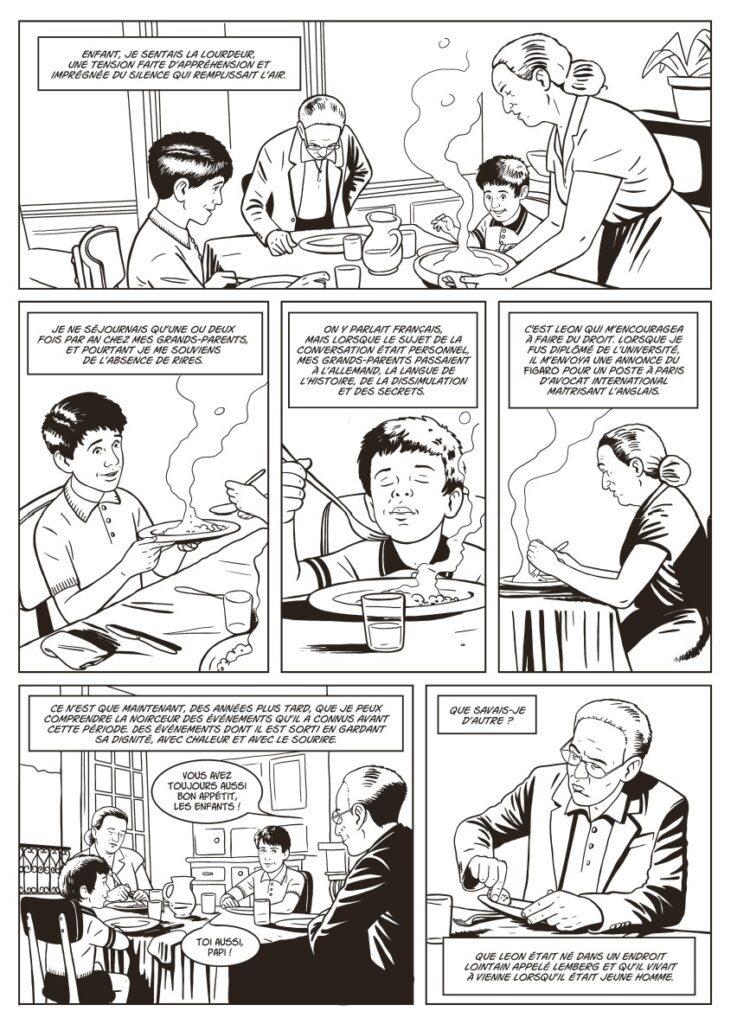

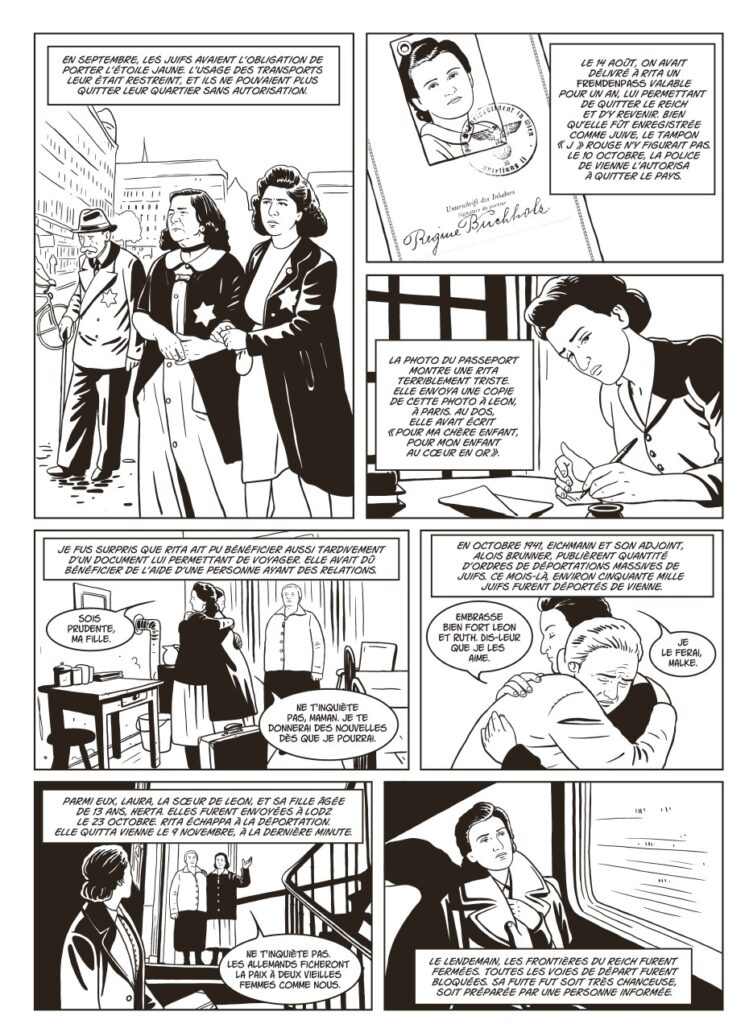

Il y a Léon Buchholz, grand‐père de Sands, un Juif taiseux qui encourage son petit‐fils à faire du droit. Il y a Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin, théoriciens respectifs des concepts de « crime contre l’humanité » et de « génocide ». Et puis il y a Hans Frank, nazi et gouverneur général de Pologne de 1939 à 1945. L’homme qui a conduit Sands à faire du droit, ceux qui ont nommé le martyre de sa famille et celui qui l’a provoqué, tous les quatre un temps habitants de Lviv.

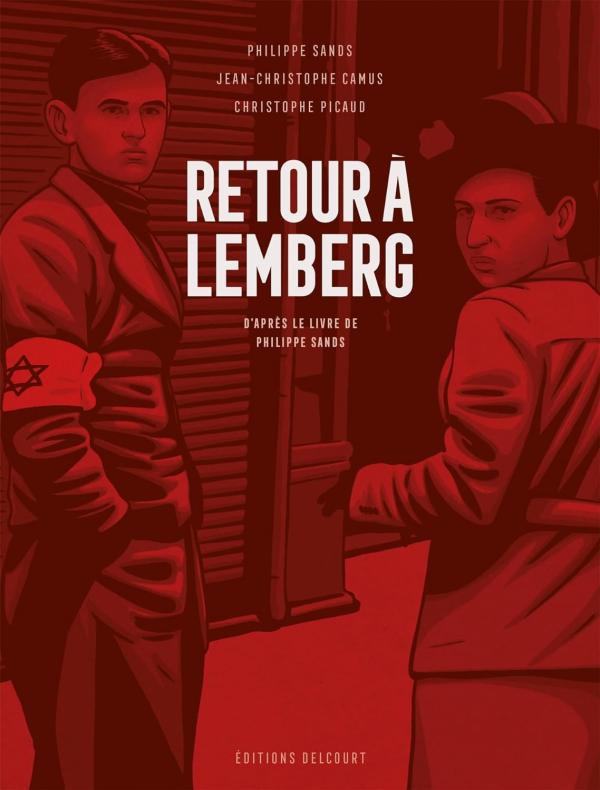

Le livre de Sands est un bijou d’écriture, d’enseignement, de vulgarisation, de littérature, de droit et d’histoire. Quel drôle de pari alors, de la part de Camus et Picaud (et des éditions Delcourt) que de s’attaquer à son adaptation en roman graphique. Quelle audace et quelle bonne idée. Parce que ces deux‐là ajoutent encore deux dimensions à ce livre magistral : désormais, c’est aussi un bijou de scénarisation et de dessin.

Lire aussi : De Lemberg à Nuremberg

Malgré un récit dense au départ, et sans doute grâce à sa fluidité initiale, ils évitent l’écueil intimidant des passages juridiques ou techniques sans simplifier ni sans jamais de lourdeur. L’amoureux de la bande dessinée reconnaîtra un dispositif subtil mais très efficace : le dessin, épuré pour le récit, devient réaliste, presque dessin technique, pour les « éléments de preuves » : archives, cartes, papiers d’identité, lettres, coupures de journaux, sans pour autant de fétichisation de l’archive… S’y ajoutent quelques références aux codes classiques de la BD – un « Driiiing ! » sonore, des jeux typographiques, des pages noircies à fond perdu. Ce discours graphique rigoureux organise le récit, rythme l’émotion, soutient le propos.

Cette technique, comme la scénarisation ciselée et rythmée, se mettent au service d’une enquête aussi juridique qu’historique et mémorielle, intime et, souvent, philosophique. Très tôt est posée au juriste, alors en conférence dans une université de Lviv – dont on comprend que ses fantômes sont loin de l’avoir laissée en paix, qu’on y évite notamment de parler des Juifs et des Polonais –, la question qui tient la quête de Sands : "Importe-t-il que la loi cherche à vous protéger parce que vous êtes un individu ou parce qu'il se trouve que vous appartenez à un groupe ?"

Le livre de Sands, salué unanimement à sa sortie, porte une vocation didactique forte, nourrie aussi des doutes et des émotions de son auteur : rien n’est simple en droit international humanitaire, peu de choses, pourtant, importent autant. Le roman graphique renforce encore la dimension pédagogique de l’ouvrage : non seulement le dessin permet‐il d’accéder plus aisément au langage parfois un peu technique, mais encore offre‐t‐il aux scènes une réalité, une figuration, presque tangible.

Ce roman graphique est un indispensable, plus encore dans les périodes troubles que nous connaissons, un livre à laisser traîner à portée d’ados, à discuter en famille ou entre amis, un livre qui accueille le lecteur, pose beaucoup de questions, essentielles, sans prétendre y répondre mais pour en souligner l’urgence. Un livre qui raconte que, aussi désespéré que puisse paraître le monde à certains moments, des outils existent et des hommes les pensent, pour que justice soit rendue aux victimes de l’horreur et à leur humanité.

Lire aussi : “Les Mémoires de la Shoah”, une BD sur la transmission de l’histoire de la Shoah dans les années 90

Lire aussi : “La Bande dessinée n’oblige pas”