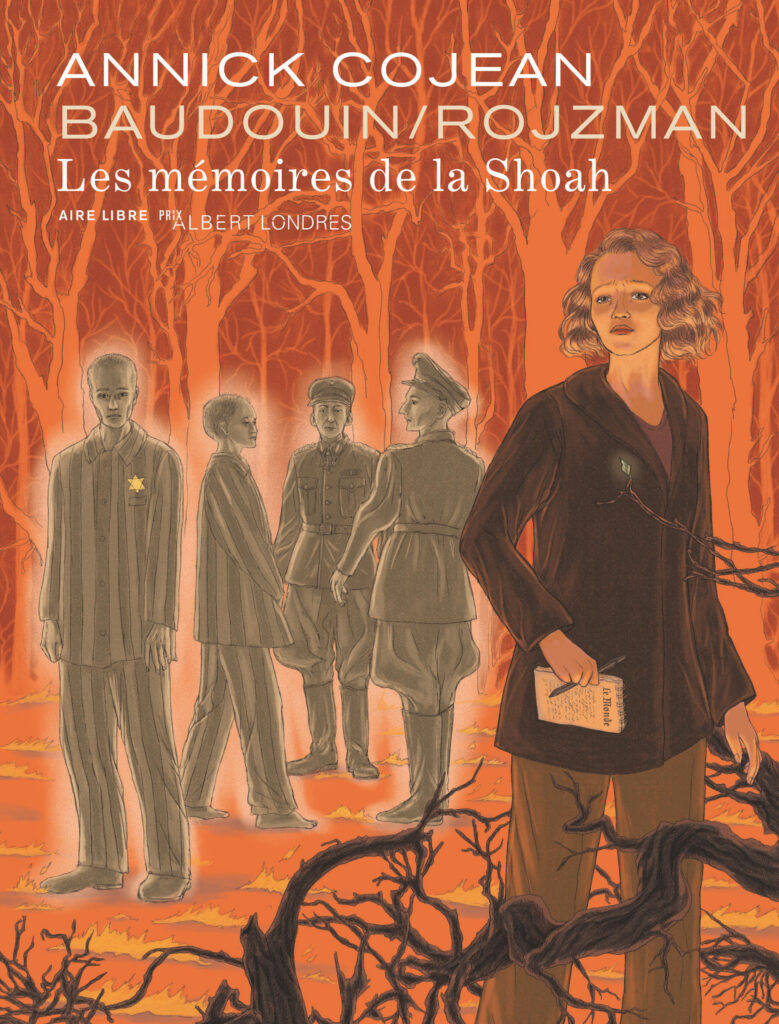

C’était comment la mémoire de la Shoah dans les années quatre‐vingt‐dix ? Pouvait‐on la distinguer de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ? On a le sentiment que l’écoute commençait, à peine, à se libérer. Qu’est-ce qui nous permet de l’écrire ? En juillet 1995, Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de l’État français dans la déportation et l’assassinat des Juifs de France. Une première pour un Président français. Quelques mois plus tôt, en 1994, Annick Cojean, journaliste au Monde avait démarré son enquête “la plus sombre, la plus bouleversante, la plus obsédante de [s]a vie de journaliste”, une enquête sur la transmission de l’histoire de la Shoah.

Annick Cojean se déplace dans une forêt grise, calcinée, inanimée. Des branches dévitalisées couvrent le sol. La journaliste s’aide d’une échelle trouvée par terre pour grimper et déclarer à un bourgeon. “Je te cherchais… Je vous cherchais”, prononce‐t‐elle, pupilles écarquillées.

La reporter commence son enquête par le début : les survivants… à travers un programme de l’université de Yale intitulé “Fortunoff Video for Holocaust Testimonies” qui donne la parole à plusieurs milliers de rescapés du monde entier depuis 1979. Les anciens déportés se confient à des intervieweurs disposant de “connaissances en histoire et en psychologie” qui deviendront, dans la plupart des cas, les “premiers témoins”. Annick Cojean regarde un premier témoignage. Assise sur un canapé bleu‐gris, elle fixe une télévision. Elle n’est pas seule. Nous y sommes aussi. Avec Bessie K, une femme au regard vide ou habité, on ne parvient pas à mieux le caractériser. Elle est assise sur un canapé vert pomme délavé, les cheveux en chignon. “Les écouter, c’est revivre avec eux un enfer”, prévient une femme à l’iniative du programme. En 1942, Bessie est alors une presque jeune femme (nous ne connaissons pas son âge), elle porte un bébé dans ses bras, un brassard sur lequel est cousu une étoile de David et un regard ailleurs. Elle est enfermée dans le ghetto de Kovno en Pologne. Le dessin immerge Annick Cojean dans un monde dans lequel des policiers arrêtent des enfants, le monde de la Shoah. La journaliste qui appartient elle aussi au dessin apparaît atterrée, la main sur les yeux comme si ce geste pouvait empêcher la violence de la scène déroulée. Un Allemand “a tendu son bras pour que je lui tende le paquet; et je lui ai tendu le paquet. Et c’est la dernière fois que j’ai eu le paquet.”

Au fil du récit, on apprend que quelques mois plus tard, Bessie avait oublié la présence, enfin, l’absence de ce bébé. Elle avait oublié qu’il avait pu exister. “Elle impose sa douleur sur un terrain où l’accumulation de discours politiques, de décrets administratifs, de notes, de chiffres, de rapports a fini par édulcorer la réalité de la mort”, analyse la reporter. Comme beaucoup d’autres, elle prend conscience de la puissance des témoignages vidéos, de l’histoire orale pour transmettre un vécu “étranger à la raison des hommes”. C’est à partir des années quatre‐vingt‐dix que l’on a commencé, à travers le monde et notamment en France, à filmer les derniers témoins, “un matériau irremplaçable”, affirme Geoffrey Hartman, superviseur du programme de Yale. Isabella L, une survivante aux longs cheveux blancs, est elle aussi installée sur un canapé vert, le même que celui de Bessie. Autour d’elle, un cameraman et un perchman. Mais aussi des corps décharnés et une fumée grise. Elle est encore hantée : “c’est comme s’il y avait une autre peau sous la mienne et que cette peau s’appelait Auschwitz”. La journaliste du Monde poursuit le visionnage des témoignages dans sa chambre d’hôtel comme s’il lui fallait tous les voir. Pour comprendre. Alors qu’on n’y comprend toujours rien.

Helen K surgit, ses traits sont fins, ses mèches rangées derrière ses oreilles, “quand on me demandait d’où venait ce numéro sur mon bras, je disais que j’avais été dans la marine. N’importe quoi…” Annick Cojean peut‐elle s’endormir ? Ces témoignages l’accompagnent-ils toute la nuit ? Toute la journée ? Tout le temps ? Heureusement qu’elle écrit.

En voiture couleur rouille, elle roule vers Boston, chez Dori Laub, un psychiatre qui a été déporté et qui travaille sur le traumatisme des déportés (dont les siens?). “C’est une erreur de croire que le silence favorise la paix. Il ne fait que perpétuer la tyrannie des événements passés, il favorise leur déformation et les laisse contaminer la vie quotidienne”, estime‐t‐il. Sur le même ton (d’après dessin), il assure : “Parler guérit, oui, mais seulement si on est écouté.” Dans de nombreux témoignages de rescapés, on comprend qu’ils avaient essayé de parler mais que l’écoute n’était pas à la hauteur. Beaucoup avaient donc opté pour le silence. Pour l’enfouissement de l’horreur des camps.

Lawrence Langer, professeur à Yale, après avoir étudié plusieurs centaines de témoignages, ne peut pas résumer les choses. On ne peut pas résumer “une collection d’expériences différentes”. On ne trouve pas de réponses dans leurs histoires. “Pas de ‘héros’, ni de geste ‘héroïque’ lorsque les témoins parlent du camp”. Le professeur complète : “Il n’y avait pas de méthode de survie parce qu’il n’y avait pas de logique”. On poursuit la lecture : un train de marchandises, des personnes en file indienne. On devine l’étape de la sélection. Un SS impose à une enfant de rejoindre la rangée de gauche. Agenouillée, elle lui implore la vie. Du sang gicle de son crâne. Nathan A, jeune adolescent, reçoit plusieurs traînées de sang. C’est lui qui nous raconte.

Abraham P confie, qu’en témoignant, il partage aussi sa honte, celle d’avoir commis “des actes ordinaires dans la vie du camp pourtant… Mais condamnables par la morale ‘hors camps’”. Dans la forêt grise du début du livre, on discerne plusieurs personnes âgées, des survivants. Ils tentent de se cacher derrière des arbres décharnés comme s’ils souhaitaient oublier qu’ils avaient volé un morceau de pain à leur voisin parce que la faim… Annick Cojean refuse de s’arrêter là. Après les témoignages des rescapés, les rencontres avec leurs enfants, “tous ces héritiers… Comme d’improbables petits bourgeons sur un chêne calciné…”

Comment les enfants de survivants peuvent‐ils vivre alors qu’ils n’étaient pas supposés naître puisque leurs parents n’étaient pas supposés vivre ? Dès ses six ans, Anna Smulowitz, née en 1947, autrice et metteuse en scène de théâtre, était réveillée par sa mère la nuit. Sa mère, ses fantômes, les fantômes des nazis, se penchaient sur le lit de l’enfant qui ne dormait plus. Même si elle ne comprenait pas, elle savait qu’il y avait “des ennemis capables de faire des choses atroces… Comme de vous enfermer toute nue dans une cage avec des chiens de berger”. La deuxième génération se tient suspendue aux branches d’un arbre, accrochée par un fil, et tente de vivre pour celles et ceux qui n’ont pas pu : “Des centaines de gens pour lesquels il n’y a eu ni tombe ni deuil vivent à travers moi”, déclare un enfant de déporté. “J’étais la 2ème chance. Et pour faire perdre Hitler, j’avais le devoir de triompher de la vie !”, s’enthousiasme presque Anna dont les couleurs de la robe se mêlent à celle du phénix qui se tient à ses côtés. Est‐ce son double ?

Peut‐on se débarrasser de la Shoah ? Les témoignages des enfants de survivants et l’analyse d’un psychiatre comme Martin Berman nous amènent à penser que “le traumatisme se transmet.” Même quand le parent a gardé le silence. L’enfant est poursuivi par les mêmes obsessions. “Je ne savais rien et je portais tout”. Les enfants se retrouvent entre les mains de créatures maléfiques. Presque dans l’impossibilité de s’en défaire. “Demander, c’est se mesurer à une souffrance à la fois inaccessible et monstrueuse”, avance Anne Adelman, psychiatre à Boston et fille de rescapé. Sabine K, née en 1950, est l’enfant d’un Juif allemand ayant survécu et qui avait décidé de rester en Allemagne après la guerre. Avant la catastrophe, son père avait eu un petit garçon, Rafaël. “Il m’amenait tous les jours en promenade, et tous les jours, il me racontait le passé. Je savais tout, de la guerre, des camps, de la famille, des traditions. De Rafaël surtout.” De retour à la rédaction du Monde, Annick Cojean est convaincue qu’il lui manque quelque chose de crucial, l’autre bout, l’autre côté : les enfants de nazis.

Le troisième article démarre à Gare de l’Est, direction Edda Goering, fille du maréchal du grand Reich et fondateur de la Gestapo. “J’aime très fort mon père, cela vous pouvez l’écrire!”, a‑t‐elle déclaré par téléphone, Tamia Baudouin, l’illustratrice la représente blonde aryenne. Annick Cojean a pris soin de noter la réponse de la fille Goering. Peut‐être pour se convaincre que la conversation a bel et bien existé. Les enfants de criminels sont‐ils eux‐mêmes des criminels?, s’interroge la journaliste. À peine la question posée, la réponse est négative. On n’hérite pas de la violence de ses pères. Enfin, en principe. Face à nous, une pluie crache, un brouillard s’épaissit et un épouvantail se déguise en nazi. Comment rompre avec son ascendance ? Avec le père que l’on est supposé aimer d’un amour éternel ?

Autre question soulevée par l’autrice et ses interlocuteurs : l’Allemagne qui réalise un formidable travail de mémoire autour de la Shoah, se refuse à parler des criminels. Comme s’ils n’existaient pas ou plus. Niklas Frank, journaliste et écrivain, déteste son père, ministre du 3ème Reich et surnommé le “bourreau de la Pologne”, incapable d’exprimer le moindre regret. Annick Cojean et lui arpentent un sol recouvert de photos des camps (doit‐on encore les décrire?): “J’essayais comme un fou de me projeter dans ces photos; j'essayais de ressentir dans mon corps la souffrance, l’angoisse des Juifs qui allaient mourir.” Les deux personnages passent d’un décor à un autre : dans une forêt clairsemée, des néonazis déterrent les symboles du nazisme en commençant par le drapeau. L’idéologie nazie pourrait‐elle resurgir ? Niklas Frank partage ses craintes, la peur d’un recommencement : “J’aime le peuple allemand. Mais, je n’ai en lui aucune confiance…” Une enfant de SS qualifie les non‐dits qui jalonnent son pays : “Quand un cadavre est caché sous un tapis, cela empeste. C’est cela, l’Allemagne.” Annick Cojean continue à déblayer le terrain : dans un bistrot, elle rencontre Wold Rudiger Hess, le fils de Rudolf Hess, vice‐chancelier nazi, artisan des lois de Nuremberg. À sa grande surprise, le “fils de” préfère nier la Shoah. Sûrement pour protéger son papa. Son honneur. Pour prouver à Annick Cojean sa bonne foi, il propose un calcul : “Vous ne trouvez pas étrange qu’il y ait autant de survivants après tout ce qui a été écrit sur l’efficacité nazie…?” Pour la première fois, la journaliste nous expose ses sentiments, ils déferlent, “je me sentais sale, dégueulasse”. Ses paupières se rabattent, ses larmes coulent, le pommeau de douche l’arrose :“après tous les témoignages que j’avais entendus… J’étais surtout malheureuse, tellement malheureuse…”

Comment retrouver un peu de soulagement ? Alors qu’elle piétine un peu, la journaliste entend parler de Dan Bar‐On, un universitaire israélien qui a organisé dans les années quatre‐vingt des rencontres entre des enfants de nazis et des enfants de survivants. Encore aujourd’hui, on admire l’initiative. Plus que jamais, on admire l’initiative. Comment renouer le dialogue avec l’autre côté ? S’ils ont réussi, pourquoi en sommes‐nous incapables ?

Le quatrième article s’ouvre sur l’impensable : la rencontre de deux descendances que tout oppose racontée par Dar Bar‐On. Une enfant de déporté se souvient, c’était en juin 1992, “des Allemands avec un tel passif familial souhaitaient me rencontrer et entendre mon histoire ! Il fallait que j’aille voir.” L’échange a lieu à l’université allemande de Wuppertal : dans une pièce, des chaises, la deuxième génération prend place, derrière eux, flottent des fantômes en pyjama rayé et en uniforme nazi. Chacun vient avec son histoire qu’on le veuille ou non. Pendant trois jours, les participants se livrent. “Nous étions tous happés par le récit des uns et des autres, totalement impliqués, submergés d’émotions, de sentiments contradictoires, de compassion aussi !”, se souvient l’universitaire israélien, les mains s’agitant dans l’air. Mais, tout ne se passe pas toujours comme prévu : “le groupe a failli exploser quand on a appris qu’Otto-Ernst, le vieil homme un peu timide qui nous avait servi le thé, était un ancien SS…” Comment garder son sang‐froid ? En le laissant parler ? En l’écoutant parler de sa lâcheté, de sa culpabilité, de ses efforts pour demander pardon ? “Il faut apprendre [aux jeunes] à avoir le courage de dire non, de sortir du groupe, de penser toujours par eux-mêmes !”, intime le SS repenti face à un public.

Annick Cojean flotte dans la mer. Le regard orienté vers le ciel. C’est dur de passer ses jours et ses nuits là‐dedans. Même quand le dialogue semble possible, pensable. Pour se ressourcer, elle nage et croise l’esprit d’Einstein en short : “Le monde est trop dangereux à vivre, pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire!”

Ce qui nous amène au chapitre 5 et à Boston. La journaliste part à la rencontre de celles et ceux qui transmettent aux nouvelles générations. Elle nous présente Margot Stern Strom, professeure d’histoire et fondatrice de Facing History and Ourselves (FHO), une organisation mondiale fondée en 1976 (toujours en activité) qui s’aide de l’histoire de la Shoah pour enseigner la lutte contre l’intolérance et la haine. “Et s’il était un événement majeur, unique dans l’histoire de l’humanité, qui exigeait non seulement d’être enseigné en classe, mais qui se prêtait à toutes sortes de réflexion sur la responsabilité civique, la morale, le conformisme, la liberté, c’était la Shoah.” Il n’est donc pas question de faire de l’histoire mais d’éveiller les consciences : “Si la dernière et la plus terrible des mesures prises par le régime était intervenue juste après la toute première et la plus inoffensive des millions de gens auraient été scandalisés!”. L’organisation insiste tout particulièrement sur les dix années ayant précédé le génocide. Einstein réapparaît, cette fois‐ci dans un amphithéâtre, lors d’une formation dispensée par FHO qui appelle chaque étudiant à penser par lui‐même, à remettre en cause la norme du groupe. “Ne pas être de ceux qui regardent et laissent faire!”, radote à raison le scientifique.

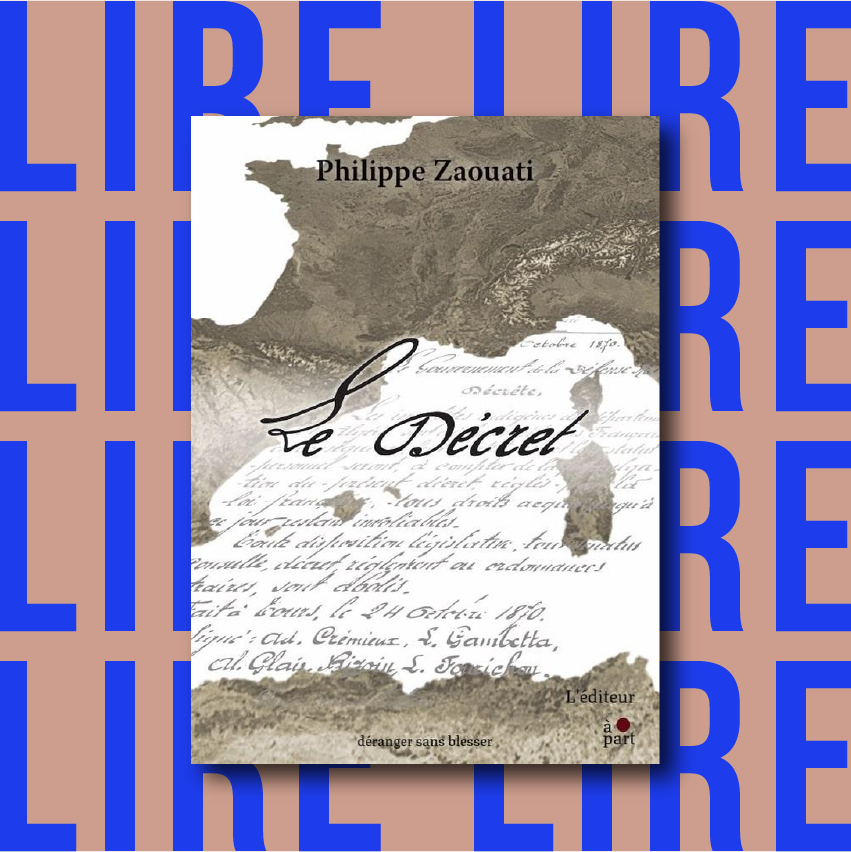

Trente ans après l’écriture de cette enquête, le massacre du 7 octobre et l’explosion des violences antisémites en diaspora ont plus qu’esquinté le “plus jamais ça”. Mais, comment continuer à travailler pour ? Dans un entretien conclusif, l’historien Tal Bruttmann nous partage l’une de ses observations : “cette sédimentation mémorielle par le bas et non venue par le haut, autrement dit imposée par les États, a peu à peu constitué l’un des principaux vecteurs de la transmission de cette histoire et se perpétue depuis lors.” Autrement dit, la transmission passe encore par des passeurs, des personnes qui initient des projets, des œuvres qui traversent les âges. Comme cette bande‐dessinée qui raconte quelque chose de l’histoire de la Shoah. Même si les mots sont bien trop incapables pour traduire la réalité des survivants. Même si le dessin est bien incapable de décrire la douleur, il est bien capable de se manifester poétique, métaphorique, fidèle aux expressions des personnages qui bousculent cette enquête. Chapeau bas à l’illustratrice qui a surmonté la difficulté de dessiner l’horreur en préférant la mise en scène des histoires à leur reproduction photographique. Sans évidemment altérer la vérité historique.