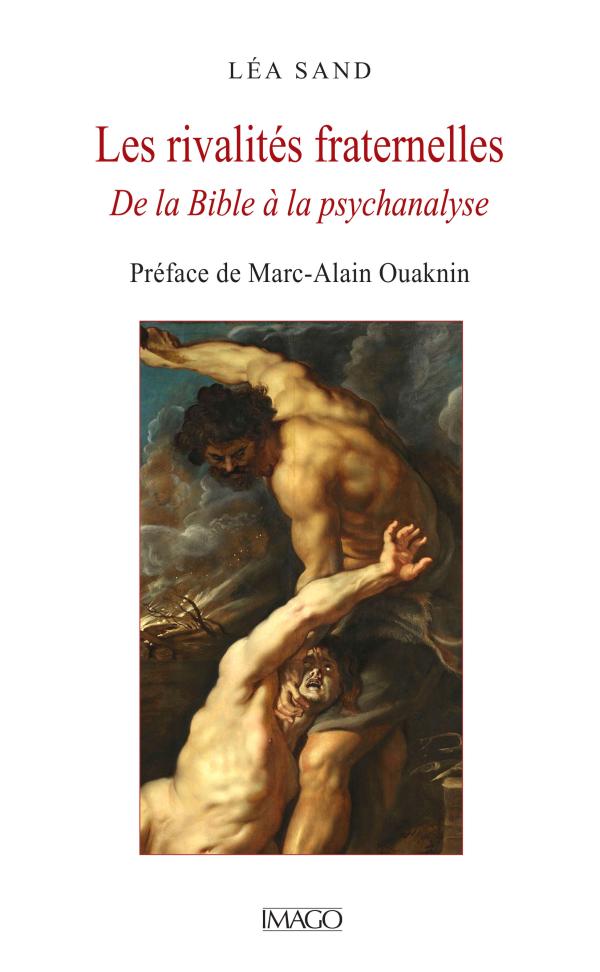

Julia Lasry - Vous êtes psychanalyste depuis près de quarante ans. Vous avez travaillé sur les mères, les enfants, le divorce, les grands-mères et, maintenant, les frères et sœurs. Vous faites le tour de la famille ?

Léa Sand – À 18 ans, je militais pour les changements de lois concernant la contraception et l’avortement. J’ai ensuite travaillé en maternité — droits des femmes, protection maternelle, puis droits et parole des enfants. Chemin faisant, je suis devenue psychanalyste. Je m’intéresse aux relations dont j’entends parler dans ma clinique, des récits de querelles, de tension, de souffrance. Pour moi, les relations fraternelles mêlent souvent la tentation d’agresser et la crainte d’être agressé par l’autre semblable.

J’ai été nourrie tout au long de mes études par le fameux triangle œdipien — père, mère, enfants — mais le « complexe fraternel » dont parle Lacan, reste peu exploré.

À force de travailler dessus, j’ai acquis la conviction que c’est un paramètre extrêmement important dans l’analyse de tout un chacun. Le fait de pouvoir interroger les souffrances liées à l’autre semblable et non pas les souffrances liées uniquement à l’Autre (le parent, la mère ou le père). C’est le cheminement qui m’a conduite à ce livre.

En quoi votre cheminement vous a-t-il amenée à faire de la Loi le fil conducteur de ce livre ?

Ma première motivation était d’étudier l’avènement de la Loi dans le texte biblique. Avec en filigrane, l’hypothèse que c’est la difficile relation avec le semblable qui nous mène à l’avènement de la Loi dans le récit. C’est pour répondre aux questions de violences intrafamiliales, au niveau du fraternel, que la Loi trouve sa vocation première. Le chemin vers la Loi se fonde dans ces questions de rivalité, même si les parents (ou l’un des deux) interviennent en plaçant les enfants, les frères, les sœurs, en situation de rivalité.

J’ai choisi de partir du texte biblique, en particulier de la fratrie Moïse‐Aaron, la première qui n’est pas empêchée d’agir ensemble. Sans Aaron, Moïse ne pourrait pas faire ce qu’il a fait.

Ces deux frères‐là sont aussi différents qu’on peut l’être, ils n’ont pas grandi ensemble, mais vont unir leurs forces, en prenant en compte toutes les facettes de la difficile fraternité, pour guider les Hébreux hors d’Égypte et engendrer ensemble l’avènement d’une Loi civilisatrice.

Si cela m’a conduit à aller vers le thème de la Loi, ma première motivation était de comprendre : de quelle Loi parle‐t‐on quand on parle en analyse du rapport à la Loi ? J’ai voulu rapprocher la Loi sinaïtique, qui est suggérée comme si ça allait de soi, et la Loi psychanalytique.

Quelque chose m’a surprise, en démarrant la lecture : le livre commence par un chapitre sur les villes refuges. On ne voit pas tout de suite le lien avec les frères et sœurs. Pourquoi avez-vous décidé de commencer par là ? Qu'est-ce que cristallise pour vous ce dispositif ?

Ce chapitre donne le la : il rappelle que, comme le disait Freud, « le sujet n’est pas maître chez lui ». On a beau penser avec sagesse, on a beau connaître la Loi, on n’empêchera jamais l’acte involontaire, l’acte non maîtrisé et toute la part inconsciente qui régit nos actions. Le dérapage est toujours possible. Les villes refuges incarnent cette idée civilisatrice : reconnaître la part involontaire de nos actes et offrir une place à la culpabilité dans la société. C’est extraordinaire que ce texte si ancien ait prévu cela, en quelques phrases seulement. Et la psychanalyse connaît ça aussi. C’est un pont important entre psychanalyse et texte biblique.

Pour poursuivre l'exploration du lien entre les deux disciplines : quels sont leurs points communs ? Votre livre parle de la Loi, mais aussi de la place centrale de la parole.

Je me préoccupe davantage des points de rupture que des points de continuité. Ce que vous avez très bien pointé, c’est la question de la parole. Freud va davantage mobiliser le mythe grec pour appuyer ses théories. Pourquoi ce choix, plutôt que de choisir le paradigme biblique ? Il connaissait bien la Bible (lecture de La Bible de Philippson, cours de Talmud avec son professeur Hammerschlag, son autobiographie mentionne la place de la Bible dans l’orientation de ses choix…) or, il n’y fait pas référence dans son travail.

Dans le complexe d’Œdipe, par exemple, la condamnation (« il aura un fils, et ce fils tuera son père et épousera sa mère ») est une parole performative : ce qui est dit, même si le sujet veut le fuir, n’a de cesse de creuser son sillon. La parole prononcée et s’actualise dans le parcours de vie. Ce mécanisme se retrouve également dans la Bible, où les protagonistes réclament toujours une bonne parole, c’est-à-dire une bénédiction. Quand Jacob va subtiliser la bénédiction qui est due à son frère aîné Ésaü, cette dernière a un poids incontournable. Lorsque Ésaü va la réclamer à son tour, son père lui dit : « Je l’ai déjà donnée. » Cette parole, il n’y en a pas deux. Ce que le texte biblique et le mythe grec ont en commun, ce n’est pas tant le contenu — comme le message du complexe d’Œdipe — que la forme : la force de la parole prononcée, performative, qui agit sur le destin, à la manière des fées dans les contes se penchant sur un berceau.

Lorsque Freud rassemble ses disciples autour de sa science, les adeptes du complexe d’Œdipe, le mercredi, il choisit un mot de passe de ralliement. Je voulais suggérer que quelque chose a échappé à Freud au moment où il choisit ce mot de passe. Freud choisit un terme biblique clé : « Shibboleth », sans en évoquer l’histoire. Dans le Livre des Juges, ce mot sert à identifier les ennemis dans une guerre fratricide entre les descendants d’Ephraïm — qui prononcent [sibolet] » et ceux de Ménaché, qui disent [shibolet]. Celui qui le prononce mal est tué. Au passage d’une frontière, on leur fait prononcer le mot et ceux qui disent [Sibolet] sont tués.

Ceux qui sont initiés à la psychanalyse ignorent souvent cette précision, parce qu’ils emploient ce mot sans aller voir le texte biblique… Mais ce mot de passe, que Freud choisit pour rassembler ses premiers disciples, c’est le mot d’un fratricide. Il dit : « il tuera son père », mais là, c’est un frère qui tue son frère. Je me dis : quelque chose nous échappe. Ou alors Freud le savait, mais il ne le précise pas. Il prend ce mot dans le texte biblique, ce qui montre bien que c’est sa culture première, mais il ne voulait pas le dire, parce qu’il était athée. Pour que sa science, encore toute neuve, ne soit pas qualifiée de « science juive » — c’est son expression —, il va se référer aux textes grecs. C’est plus fédérateur pour un homme de sciences, un homme cultivé, occidental. Et c’est aussi ce qui va permettre à la psychanalyse de survivre…

Vous remarquez qu’il n’y a pas de parricide dans la Torah…

Oui, je me suis penchée sur la question du parricide pour voir si, dans la Bible hébraïque, certains personnages étaient tentés par le meurtre du père ou passaient à l’acte. J’ai pensé à Isaac, qui aurait toutes les raisons d’en vouloir terriblement à son père, après la Akedat Yitzhak — « la ligature d’Isaac », cette scène d’une violence inouïe où Abraham s’apprête à l’égorger, persuadé que son Dieu le lui demande. Pourtant, à aucun moment Isaac ne cherche à attenter à la vie de son père. Du côté de Jacob, on voit une préférence évidente pour son fils Joseph au détriment des autres. Les frères, constitués en horde, vont alors s’en prendre à Joseph… tout en entourant ce père très gentiment dans son deuil.

En fait, il n’y a pas de parricide dans le texte biblique. Ce n’est pas un thème mobilisateur. Et ça m’a beaucoup intéressée : aller vers cette question, c’était déjà choisir un paradigme, celui du mythe grec. Freud, en quittant la culture biblique de son enfance, fait un choix, privilégie une figure plus fédératrice, plus universelle à ses yeux. Je ne dirais pas comme Gérard Haddad, qui a parlé du complexe de Caïn (dans son livre À l'origine de la violence d’Œdipe à Caïn, une erreur de Freud ? de 2021) à la place de celui d’Œdipe. Je ne pense pas que Freud ait fait une erreur, mais qu’il a pris une orientation, vers Œdipe plutôt que vers Caïn. C’est un autre paradigme, mais ce qu’il y a de commun entre les deux, c’est la parole prononcée et ses effets.

Ce qui m’interpelle, en revanche, c’est la manière dont, plus tard, ce thème du meurtre du père a été vulgarisé, voire galvaudé. Dans les années 70–80, on a commencé à répéter qu’il fallait symboliquement tuer le père pour se construire. C’est devenu une sorte de passage obligé. J’aime beaucoup ce que dit Daniel Sibony dans son livre Les Dix paroles, à propos du mot kavod, qui signifie respect, mais aussi poids. Il dit que, pour tracer sa propre vie, il faut donner du poids à ses parents, à leur histoire à chacun. Ce n’est pas “les parents” comme un bloc, mais deux figures distinctes, chacune avec sa place. Respecter, c’est-à-dire peser le poids que représente la vie parcourue — c’est une autre façon de se construire. Accorder du poids, c’est, pour moi, exactement l’inverse de tuer. Et ça, je trouve que c’est une piste précieuse, autant pour les psychanalystes que pour les biblistes, pour interroger autrement ce que nous appelons le complexe d’Œdipe.

Propos recueillis par Julia Lasry

→ Aller plus loin

Écouter l’épisode 6 du podcast « Refuges » : "Les villes refuges" avec le rabbin Ann‐Gaëlle Attias

Écouter l’épisode 2 du podcast “Frères et sœurs” de Julia Lasry : Jumeaux jumelles : voués à se talonner ?

De quelle loi parle-t-on? Dans son livre, Léa Sand opte pour l’emploi de la majuscule au mot loi lorsqu’il s’agit du sens générique, et pour la minuscule lorsqu’il est question d’une loi parmi d’autres.

Quelle est la différence entre la Loi sinaïtique et la loi psychanalytique ?

La loi Sinaïtique désigne la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. On trouve cet épisode dans la Torah, dans le livre de l’Exode et dans le Deutéronome. Elle remplace la loi noachide, transmise à Noé après le déluge dans la Genèse.Dans le champ psychanalytique, la Loi n’est généralement pas définie précisément. Elle renvoie au rapport aux interdits dans une société donnée.