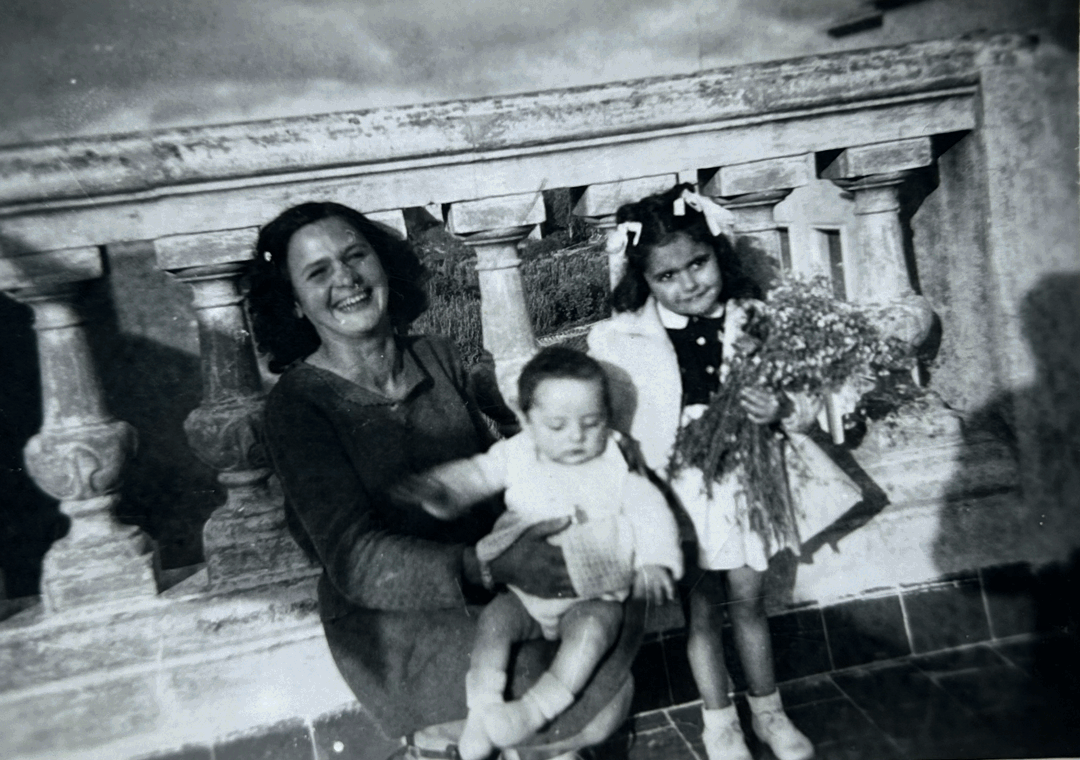

« Je suis né en 1949 dans une famille de militants communistes juifs. Mais en 1953, mes parents quittent le parti communiste en réaction au “complot des blouses blanches” [des médecins soviétiques dont une majorité de Juifs sont accusés d’être à l’origine d’un complot sioniste, d’avoir assassiné deux dirigeants soviétiques et de planifier d’autres assassinats] orchesté par le régime stalinien. Dans ma famille, le communisme imprégnait les conversations, bien plus que la tradition juive. En réalité, le judaïsme était absolument inexistant dans mon éducation. J’avais quand même remarqué le fort accent yiddish ou polonais de mes grands‐mères et la présence du gefilte fish sur la table pour rappeler quelque chose. J’avais aussi une tante revenue de déportation qui a vécu un temps à la maison. Mais, nous ne parlions pas de la déportation, mes parents racontaient simplement la résistance, leurs actions dans la région de Limoges. Même dans mes cauchemars, si je prenais une balle, c’était parce que j’étais résistant, pas parce que j’étais juif.

À cette époque, je ne savais pas que j’étais juif, je ne savais pas non plus me battre. Plus tard, j’ai appris…

Au lycée, un type m’a traité de « sale Juif » et, sur le moment, je n’ai pas compris ce qui se passait. J’ai compris que c’était une insulte mais je n’ai pas réagi plus que ça. Quand je suis rentré à la maison et que j’en ai parlé à mon père, il m’a répondu : quand on te traite de sale juif, tu dois te battre. À cette époque, je ne savais pas que j’étais juif, je ne savais pas non plus me battre. Plus tard, j’ai appris…

En 1969, j’étudiais à Dauphine et, un jour, je rencontre un type qui me dit : « toi, t’es juif ». Sans vraiment comprendre ce qui m’arrive (à nouveau), je réponds que oui, je suis juif. Je lui demande de m’expliquer ce que ça veut dire. Il faisait partie de l’UEJF (Union des étudiants juifs de France) et, à ses côtés, j’ai découvert qu’on pouvait être juif de gauche, de droite, sioniste, antisioniste… Tout ça, ça a commencé à m’intéresser.

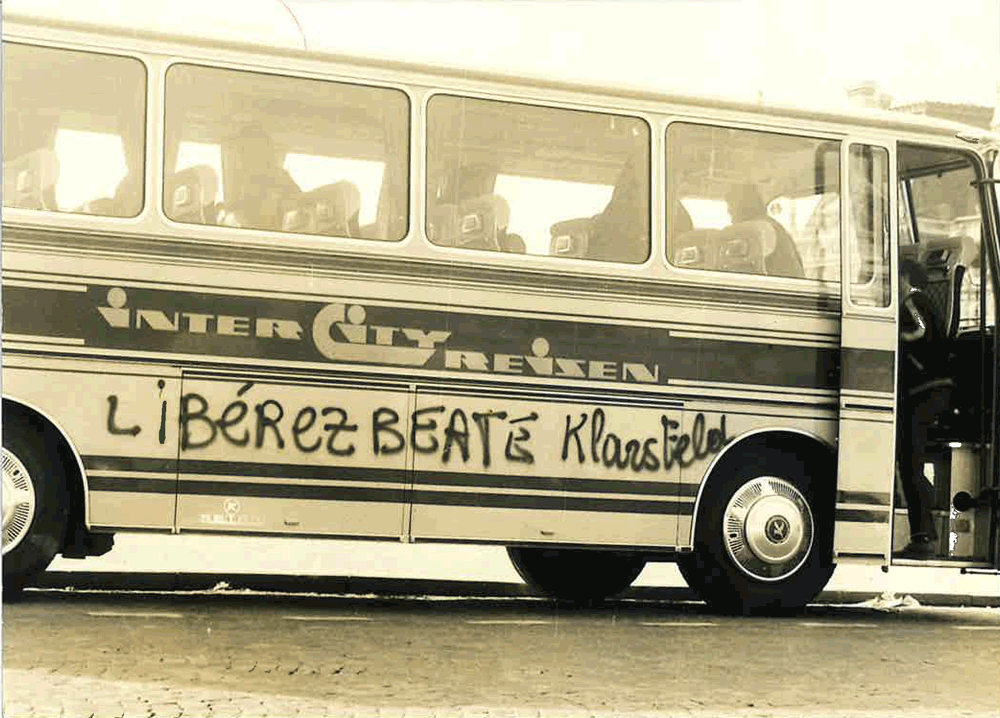

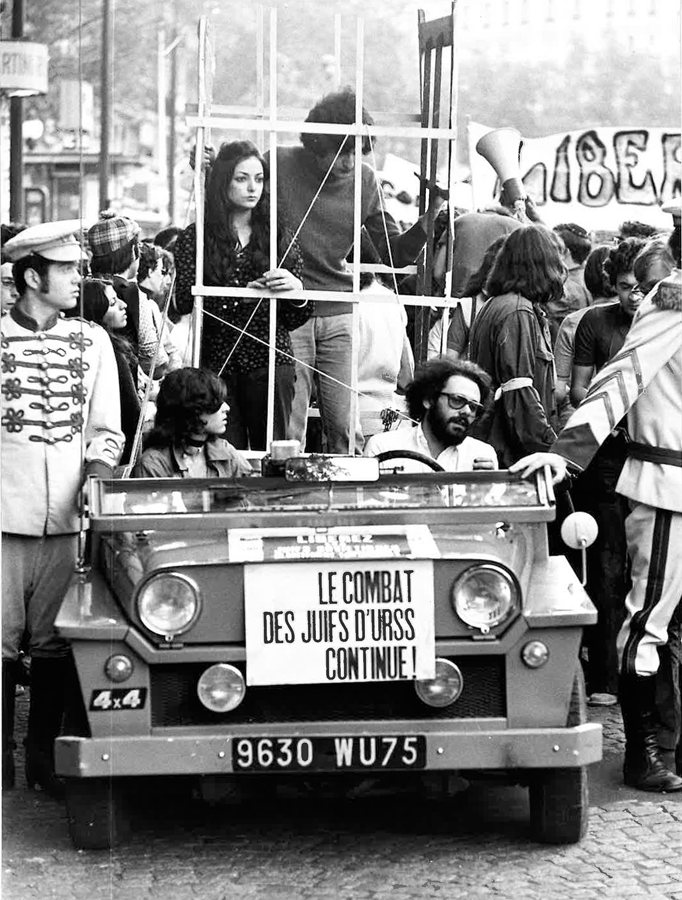

En 1971, un ami de mon père comprend que j’ai envie de m’engager et en parle à ses enfants. On me dit : « Va à telle adresse, Serge Hajdenberg va te donner du boulot ». J’arrive chez Serge qui était alors responsable des jeunes de la LICA (la ligue internationale contre l’antisémitisme), il me demande si je suis libre le soir‐même, et je me retrouve à faire ma première action. On doit bloquer un car des chœurs de l’armée soviétique pour éveiller sur la situation des Juifs d’URSS. Donc, j’arrive avec ma petite Volkswagen et je tente d’empêcher la circulation. On n’y arrive pas… Quelques secondes plus tard, on se rend compte qu’on a surtout failli arrêter un car de l’armée américaine !

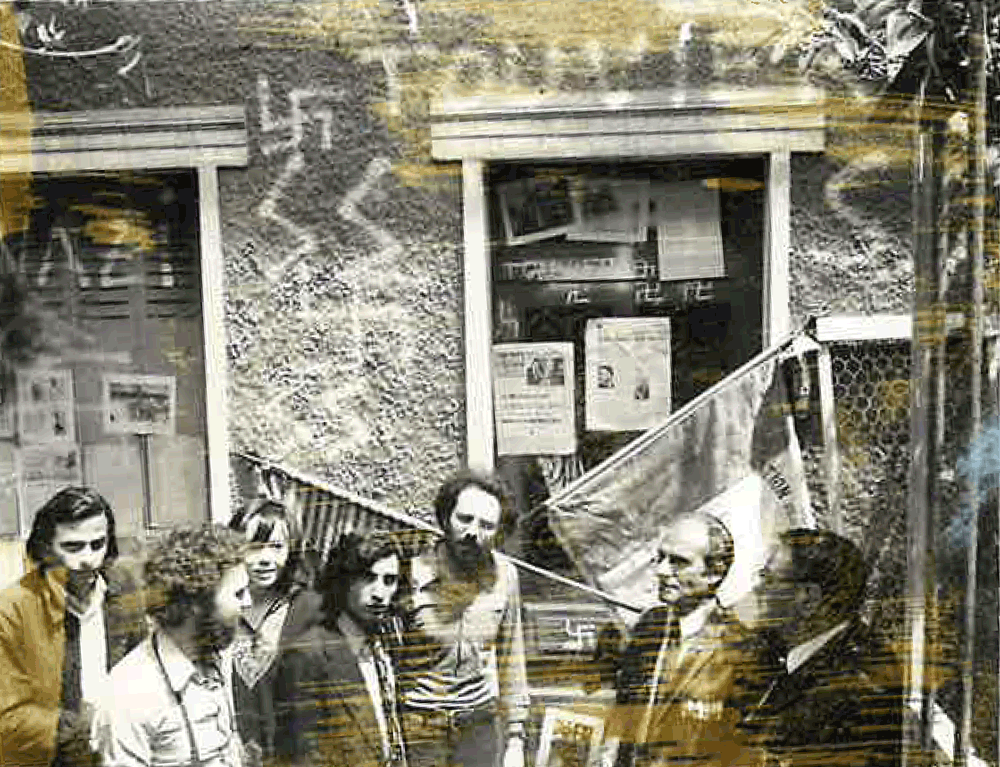

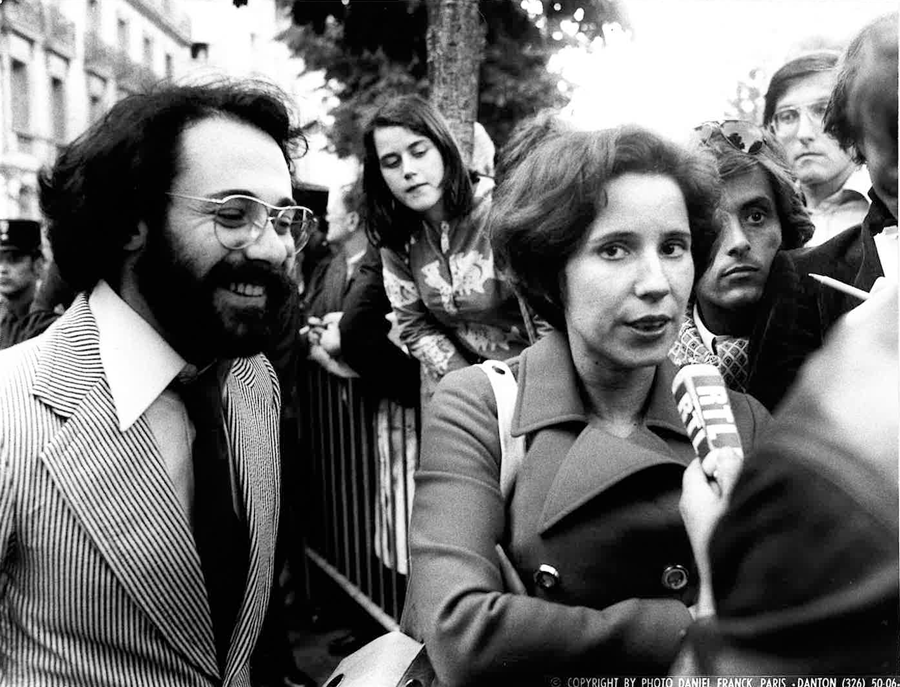

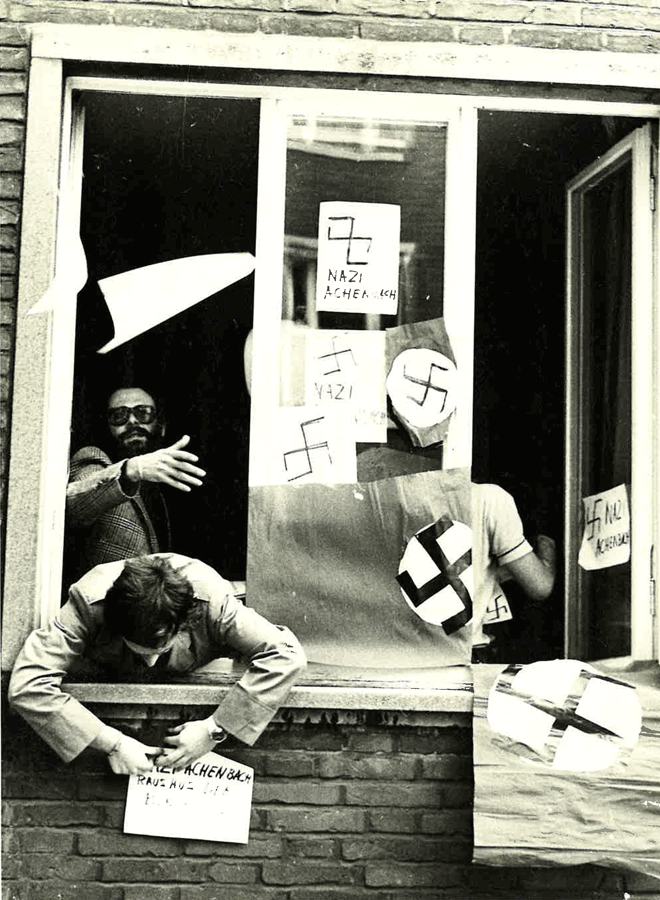

Je rejoins les jeunes de la LICA, on était une dizaine à militer ensemble, à mettre en place des actions pour lutter contre l’antisémitisme en France comme ailleurs. Un jour, on organise une conférence avec Beate Klarsfeld. Pour nous, après la gifle donnée à Kurt Georg Kiesinger, ancien membre du parti nazi (préssenti pour devenir le nouveau chancelier allemand en novembre 1968), c’était un mythe vivant. À la fin de la conférence, on est plusieurs à se réunir autour d’elle et on lui demande : comment pouvons‐nous vous aider ? Elle nous répond : dans huit jours, on peut aller faire une action en Allemagne. Huit jours plus tard, on était à Essen en Allemagne et on taguait de croix gammées le bureau d’Ernst Achenbach, numéro 2 de l’ambassade d’Allemagne nazie à Paris, qui avait des chances de devenir commissaire européen à Bruxelles. Comment pouvait‐on laisser un ancien nazi représenter l’Allemagne ? Bon, comme on pouvait s’en douter, la police allemande a débarqué assez rapidement et nous a placés en détention.

On est restés huit jours en prison. On a été raccompagnés à la frontière et, à la préfecture de Forbach, on nous a offert le champagne

J’étais assez inconscient, je n’avais pas peur de ce qui pourrait m’arriver. Sûrement parce que mes parents me soutenaient, ils approuvaient ces actions militantes, même les plus spontanées. Le lendemain, ma mère est arrivée de Paris et nous a distribué des gâteaux et des cigarettes ! On est restés huit jours en prison et, pour l’anecdote, j’avais un copain qui avait décidé qu’il n’irait pas « à la douche » en Allemagne… On a été raccompagnés à la frontière et, à la préfecture de Forbach, on nous a offert le champagne. Beate et Serge avaient réussi à faire parler cette action.

De retour en France, j’ai continué à militer avec les Klarsfeld. On était une bande de jeunes à les soutenir, à les accompagner, à leur prêter main forte. Mon père disposait, dans ses bureaux, d’une imprimante assez puissante pour l’époque, on utilisait donc son imprimante dès que nécessaire. La priorité était de faire juger les criminels nazis qui n’avaient pas été jugés en France, donc de faire abroger une convention qui interdisait à l’Allemagne de juger ses propres criminels. En parallèle, je menais, avec d’autres militants communautaires, des actions pour alerter sur les conditions de vie des Juifs d’URSS, on allait aussi à Assas se battre contre l’extrême droite et le GUD. On s’organisait tous azimuts.

En 1971, ma grand‐mère Cipa (aussi appelée Cécile) meurt et un ami de mon père lui dit : tu ne peux pas enterrer ta mère sans un rabbin. Comme je l’ai déjà dit, nous étions complètement déjudaïsés, ce qui veut dire que nous n’étions jamais entrés dans une synagogue, nous n’avions jamais vu un rabbin de notre vie. C’est à ce moment‐là qu’on a rencontré Daniel Farhi, un rabbin libéral, un rabbin qui pouvait nous comprendre. Dans la foulée, mon père et moi, on a commencé à aller à la synagogue de Copernic où officiait Daniel Farhi. Je ne sais pas si son identité communiste l’a complètement quitté mais il était sensible à l’idée de “revenir à la maison”.

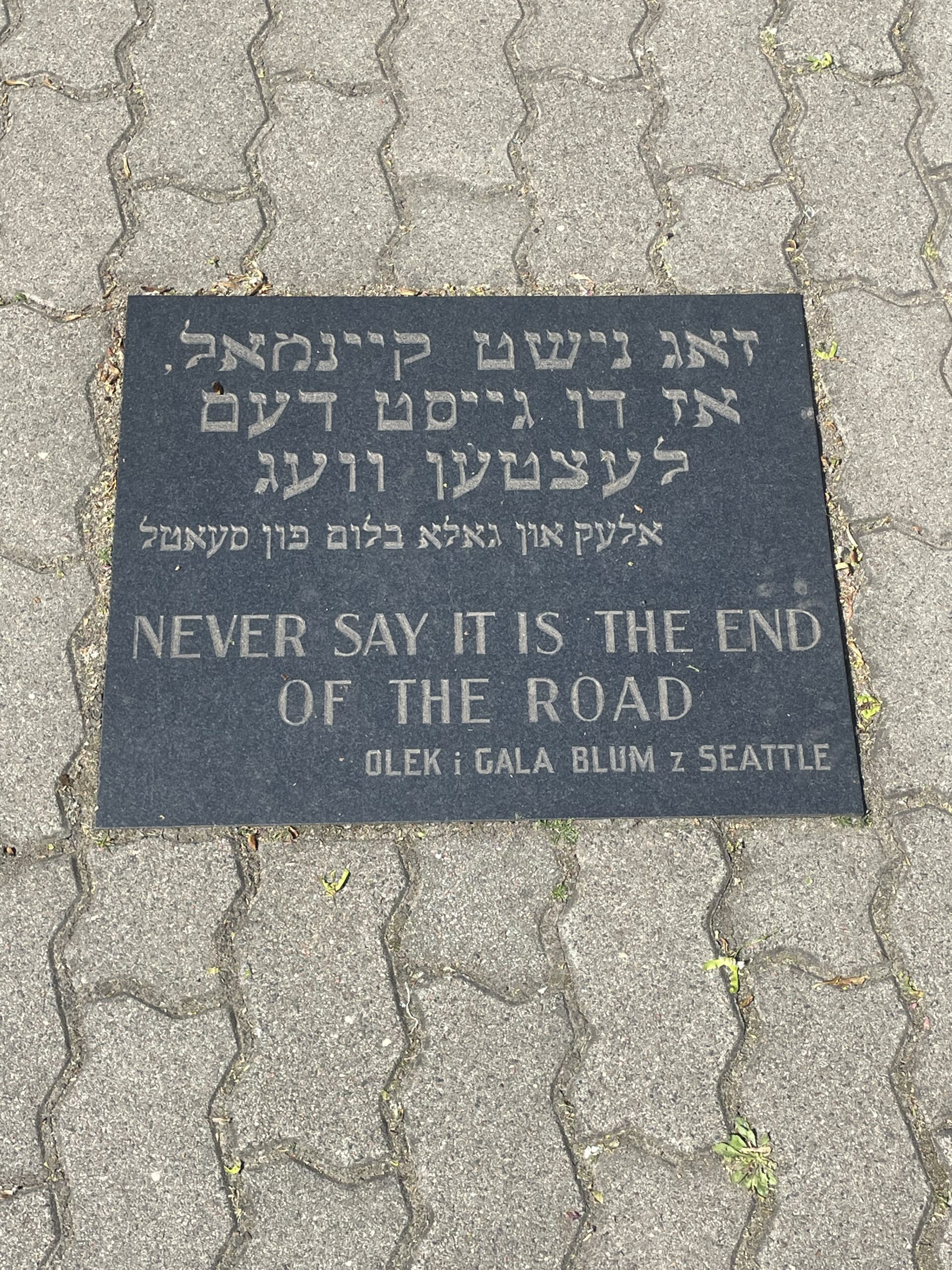

En 1979, j’ai accompagné, comme des centaines d’autres militants communautaires, les Klarsfeld lors du procès de Cologne [trois responsables de la “Solution finale” en France étaient jugés]. Chaque jour, nous étions des centaines de Juifs à se battre pour rentrer dans le tribunal, pour montrer que nous étions là, bien déterminés à soutenir le travail des Klarsfeld (qui avaient réuni des documents d’archives rendant ce procès possible). La même année, l’Association des Fils et Filles de déportés juifs de France a été créée pour réunir les combats des enfants de déportés.

En 1987, au moment du procès Barbie, je ne pouvais pas ne pas être présent. Je ne pouvais pas ne pas voir de mes propres yeux cet homme s’installer dans sa cage de verre. La première fois que j’ai fixé son regard bleu, j’ai été saisi d’une émotion irrépressible. À la fin du procès, j’ai assisté à la plaidoirie de Serge qui n’en était pas une. Il a récité les noms et les histoires des enfants déportés lors de la rafle d’Izieu, rafle commandée par Barbie. Je ne savais pas qu’il leur rendrait hommage de cette manière‐là.

Les Klarsfeld, l’Allemande et le Juif, avaient réussi à bâtir une œuvre fidèle aux victimes de la Shoah et à la vérité historique.

Avant le procès Touvier en 1994 (accusé de complicité de crimes contre l’humanité), nous avions manifesté à Chambéry pour protester contre la grâce présidentielle que Pompidou lui avait accordée en 1973. Je suis sûr que nos mobilisations ont suscité un mouvement au sein de l’opinion française, que c’est dans ce contexte que le procès Touvier a pu se tenir.

En visionnant les trois documentaires sur les procès Barbie, Touvier et Papon, j’ai pris conscience que les Klarsfeld, l’Allemande et le Juif, avaient réussi à bâtir une œuvre comme le Mur des Noms, une œuvre fidèle aux victimes de la Shoah et à la vérité historique. J’ai eu la chance de les accompagner dans certaines de leurs actions. J’ai eu la chance de les observer, de voir comment ils agissaient avec conviction et intelligence. J’ai d’ailleurs en tête un exemple. Peu de gens savent pourquoi Mitterrand a renoncé à déposer une gerbe sur la tombe de Philippe Pétain : en 1992, Serge Klarsfeld a déclaré à la presse que le président lui avait confié qu’il n’irait plus jamais se recueillir sur la tombe de Pétain. Mitterrand n’a jamais démenti. Il n’a jamais pu… »

Propos recueillis par Léa Taieb