Read this article in English / Lire cet article en anglais

Leer este artículo en español / Lire cet article en espagnol

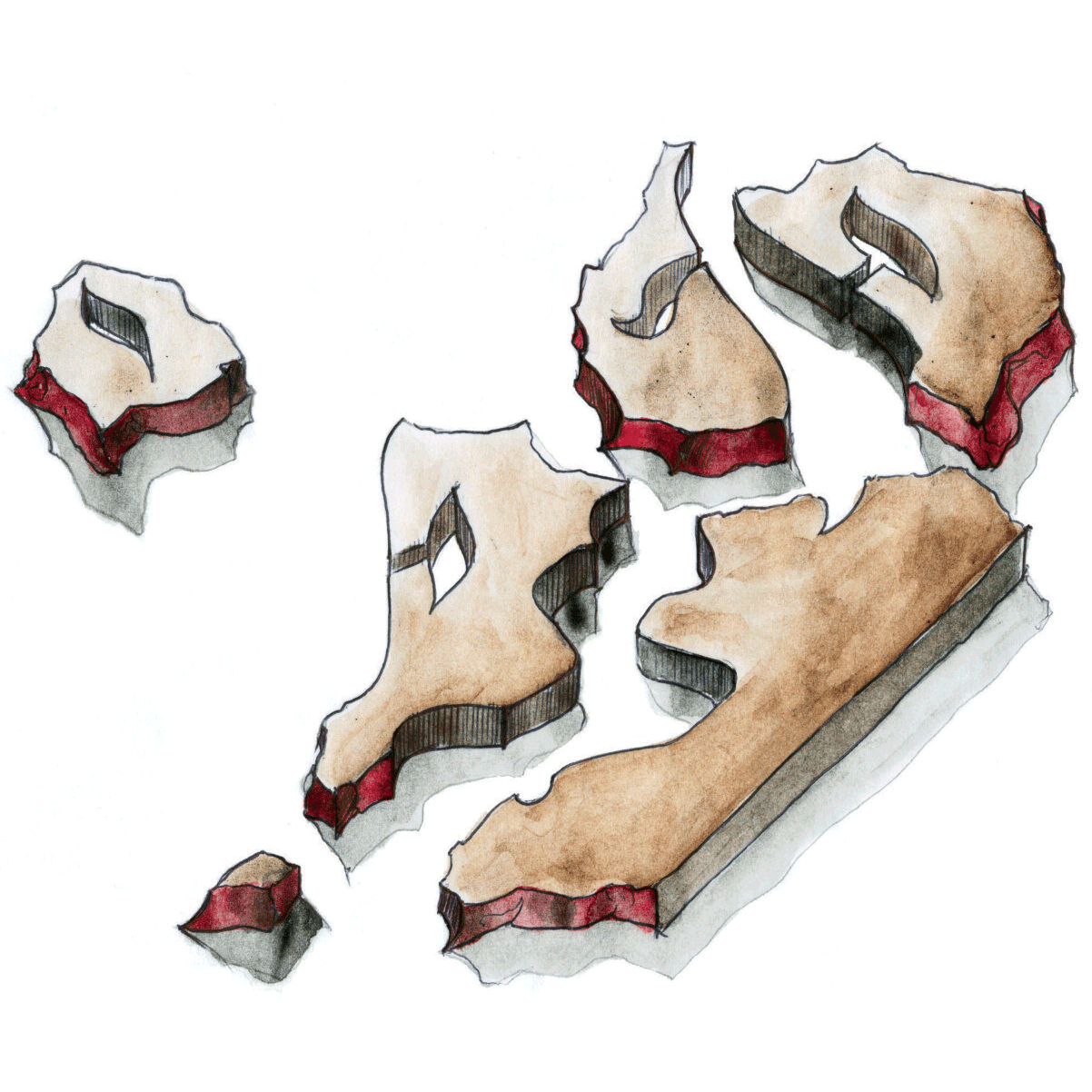

Les mots sont brisés.

Depuis des mois et des mois, je ne cesse de me le répéter. La conversation est devenue impossible avec tant de gens que je ne comprends plus et qui ne me comprennent plus.

Les mots sont comme des briques d’une gigantesque tour de Babel : chacun apporte les siens, convaincu qu’ils sont solides. On ne cesse de les manipuler, pour construire ce qui n’a aucune chance de tenir debout, un édifice qui oublie l’humain et n’est plus que pierre idéologique. Les uns et les autres se les balancent au visage, et le monde s’effondre.

Les mots sont brisés et personne ne peut les réparer. Surtout pas moi. J’ai cru un temps, par naïveté ou par arrogance, que je savais un peu mieux que d’autres les choisir, les cajoler, les poser les uns à côté des autres harmonieusement, pour en faire un bel édifice. Vanité des vanités.

Les mots sont brisés. Cette semaine, les Juifs lisent dans leurs synagogues un texte qui le raconte étrangement. Ce passage de la Torah intitulé Devarim – « les mots » – contient le discours d’un héros biblique qui les a un jour prononcés.

Cet homme est le plus célèbre personnage de la Bible, le plus grand, dit la légende, avant d’ajouter qu’il se définissait lui‐même comme étant « le plus petit » : Moïse fut le plus humble de tous les grands hommes.

Souvenez‐vous de son histoire : Il est un jour choisi par Dieu pour remplir une mission et guider un peuple dans le désert vers une terre promise. Recruté pour être un porte‐parole, il était convaincu de n’être pas qualifié pour le poste. Il dit alors à Dieu : lo ish devarim anohi – "Je ne suis pas un homme de mots", et se décrivit comme handicapé dans son élocution : ani kaved pé – "je suis lourd de bouche".

Étrange expression que les sages ont interprétée de bien des manières.

Certains affirment que Moïse bégayait : son expression était chaotique et brisée.

D’autres disent au contraire que sa bouche était lourde de sens multiples, c’est-à-dire à la fois de sens et de contre‐sens. Moïse ne savait pas parler « simple » et son message était toujours partiellement inaudible. Et malgré cela, ou précisément à cause de cela, il fut choisi pour l’énoncer au peuple. Dieu s’est choisi pour prophète l’homme qui n’avait aucune chance d’énoncer correctement son message. Il a choisi un messager à l’élocution entravée.

Cette semaine, les Juifs lisent donc dans la Torah le dernier témoignage d’un homme aux portes de la terre promise… et la façon dont cet homme sans mots a su les énoncer. Celui dont le langage était brisé a su trouver, malgré tout, comment parler.

C’est en méditant tout cela que j’ai découvert cette semaine l’interview de David Grossman dans La Repubblica, l’entretien accordé par cet homme de mots à un journal italien, dans lequel il se dit brisé « de cœur et d’esprit », face à ce qui se passe dans son pays.

David est mon ami et mon guide. Plus que cela : ces dernières années, il est pour moi (et pour tant d’autres…) une parole à laquelle je m’accroche quand ma bouche et mon cœur se brisent, quand le monde s’effondre sous les briques de Babel.

David Grossman dit qu’après avoir refusé d’utiliser le mot « génocide », il accepte aujourd’hui de le prononcer. Il précise que ce mot est utilisé maintenant à des "fins de définition juridique" mais, avec une immense douleur et le cœur brisé, il dit "constater que cela se déroule sous (s)es yeux".

Je lis son interview et je comprends que de nombreux lecteurs s’arrêteront là. Ils ne liront que cette phrase tirée de son entretien et rien d’autre. Ils s’accrocheront à ce mot pour faire de celui qui le prononce leur nouveau « héros » ou leur « traître » suprême.

Ils se contenteront de déclarer, ou mieux, de tweeter frénétiquement : « On vous l’avait bien dit » ou bien « Quel salopard »… « Vous voyez : même lui, le reconnaît » ou encore : « Décidément, ces gauchistes sont irrécupérables !… », et ainsi se clôturera toute discussion et toute réflexion.

Je sais qu’ils ne liront pas les autres mots, tous ceux qui, dans son interview, disent la brisure de cet homme, mais aussi son engagement sioniste pour la paix, pour l’absolu droit à l’existence et à la sécurité des deux peuples.

Ils ne liront évidemment pas ce qui me semble pourtant être la phrase la plus puissante et profonde du texte de Grossman… celle qui suit immédiatement son utilisation du terme « génocide » et qui constitue presque la négation de ce qu’il vient d’énoncer. Il écrit :

"Une fois ce mot prononcé, il ne fait que s’amplifier, tel une avalanche. Et il apporte encore plus de destruction et de souffrance."

Car c’est de cela dont il s’agit, de l’avalanche depuis laquelle nous sommes nombreux à tenter de penser, de l’avalanche dans laquelle, que nous acceptions ou refusions d’utiliser un terme, nous sommes tous emportés.

Nous voilà pris dans un rouleau compresseur terrifiant, entre ceux qui hurlent (et pour certains depuis les prémisses de la réplique militaire israélienne au 7 octobre 2023) : « Vous devez dire ce mot. Celui‐là et pas un autre. Immédiatement (et c’est même déjà trop tard, trop timide, trop facile… !) Vous devez l’utiliser car voilà ce que disent les images, ce qu’évoquent les témoignages, ce qu’affirment certains historiens, et même des Juifs, figurez‐vous !… ».

Et ceux‐là vous demandent de reconnaître que tout correspond « aux critères juridiques » du génocide définis par les textes et les conventions, et qu’il faut oser nommer.

Face à eux, d’autres affirment : « Vous ne pouvez dire ce mot en aucune circonstance, car il est mensonger. Il ne correspond à aucune réalité, ni aucune définition juridique, car il n’existe pas d’intentionnalité d’extermination d’un peuple de la part d’Israël » (même si certains ministres fanatiques et minoritaires, tiennent bel et bien ce langage ignoble)… Ils nous rappellent qu’il s’agit d’une guerre menée contre le Hamas, et non contre les Palestiniens, par une armée qui répond à une ignoble attaque, lancée sur son territoire par un groupe terroriste dont les intentions, définies par sa charte, sont indéniablement exterminatrices. Et puis d’ailleurs, comment expliquer que ce zèle lexical de certains militants pour caractériser le génocide ne soit mobilisé pour aucun autre conflit, ni au Soudan ni ailleurs, uniquement contre Israël ?

J’imagine ceux qui me lisent adhérer à une de ces lignes et s’horrifier d’une autre. Applaudir ou vomir un des arguments que je viens d’énoncer.

Et je me demande : à quoi bon se balancer encore et encore ces démonstrations, quand il est une certitude : l’avenir dira, par la voix des juristes et du droit, quel nom porte ce qui arrive aujourd’hui à Gaza, et plus largement au Proche-Orient. Mais l’urgence est ailleurs et devrait être absolue pour tous : faire que l’horreur s’arrête pour les uns et les autres, que les otages soient libérés, que les enfants soient nourris, que les innocents soient protégés, qu’une solution politique interrompe enfin le cycle infini de ces violences.

Dans son entretien, il me semble que David Grossman nous supplie par‐dessus tout, de percevoir cela : le chaos gigantesque de l’avalanche dans laquelle nous sommes tous pris au piège, la conscience que les mots apportent parfois, effectivement, "encore plus de destruction et de souffrance".

Et puis, il ajoute cette précision essentielle et fondamentale : "Nous ne devons pas permettre à ceux qui nourrissent des sentiments antisémites d’utiliser et de manipuler ce mot de génocide".

Et voilà comment cet homme qui a consacré sa vie à la quête de la paix, ce sioniste de toujours, amoureux d’Israël et militant du dialogue vital avec les Palestiniens, nous invite encore à penser. Par le poids de sa parole, il interroge unemanipulation constante de ce mot qui doit tous nous mettre en alerte.

Que cherchent vraiment à dire ceux qui l’utilisent depuis le tout début de la réponse militaire d’Israël à l’immense catastrophe dont il venait d’être victime ?

Qu’est ce qui empêche ces mêmes personnes de dénoncer comme génocidaires les actes du Hamas le 7 octobre, et leur permet d’y voir une forme de résistance ou pire, l’expression compréhensible d’une violence désespérée ?

Je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi il faudrait absolument que j’utilise ce mot‐là et surtout pas un autre : ni crime de guerre, ni nettoyage ethnique, ni déplacement forcé de population. C’est « génocide » ou rien…, me somme‐t‐on de reconnaître.

Quelles équivalences historiques et symboliques tente d’établir ce mot ? Énonce‐t‐il une volonté de réveiller les fantômes et les traumatismes collectifs de notre passé ? Et si oui, dans quel but ?

Entend‐il convoquer par essence le souvenir de la Shoah, et son paradigme du mal absolu ? Veut‐il nazifier le Juif et le rendre coupable a posteriori de ce dont il nous « bassine » d’avoir été victime ? Diluer l’assassinat de six millions d’hommes et de femmes dans le crime de leurs descendants ? Suggère‐t‐il que Gaza c’est Auschwitz, que tout est pareil au fond, rigoureusement comparable ou interchangeable ?

Au cœur de l’avalanche actuelle d’antisémitisme dans le monde, tandis que la menace pèse sur des enfants, et que pleuvent les agressions, les insultes, et les actes anti‐juifs, etc., qui peut affirmer que ce que vivent les juifs est sans lien avec la manipulation de l’accusation génocidaire par des salopards qui y planquent leur haine, pour tenter de la « kasheriser » ?

Comment ne pas percevoir que ce terme, que certains utilisent en toute « bonne foi » en amont du travail des juges, permet à beaucoup d’autres d’attaquer des Juifs, de les boycotter, ou de refuser le droit à l’existence d’un pays qui leur promit un refuge ?

Je sais que quand je pose ces questions, on m’accuse immédiatement de chercher à masquer le réel, d’éviter de voir la réalité en face. On me reproche une forme d’instrumentalisation du passé, ou pire une paranoïa maladive, qui verrait de l’antisémitisme partout, au mépris d’autres douleurs.

Or comme tant d’autres, je n’ai cessé de le dire : toutes les douleurs doivent être regardées en face et toutes les tragédies nommés et interprétées par les historiens et les juges.

Dans l’immédiat, chacun doit se demander de quelle manière il contribue par ses mots à promouvoir ou au contraire à freiner l’horreur là‐bas, et la violence ici.

Bref, il revient à chacun de s’interposer entre le langage et l’avalanche. Sans cela, celui qui prononce un mot devient comptable de toutes les vies innocentes emportées dans l’ouragan de son langage.

Sur le chemin des mots brisés, il nous faut aujourd’hui apprendre à marcher. Trouver le langage juste est un devoir, et simultanément nous ne pouvons faire l’économie de nous interroger sur ce à quoi sa manipulation donne naissance.

David Grossman, dans son interview, évoque tout cela. Il invite les Israéliens à regarder en face l’impasse morale et la politique criminelle de leur gouvernement, sans éviter les mots qui fâchent ni les jugements qui s’imposent. Il les invite à regarder avec lucidité la catastrophe, et la façon dont elle nourrit les propagandes assassines de l’antisémitisme mondial.

Il invite aussi à soutenir les Palestiniens dans leurs aspirations légitimes, tout en osant reconnaître qu’après 2005 et le retrait israélien de la bande de Gaza, ces mêmes Palestiniens "au lieu d’en faire un lieu prospère ont cédé au fanatisme et ont utilisé ce territoire comme rampe de lancement de missiles contre Israël"…

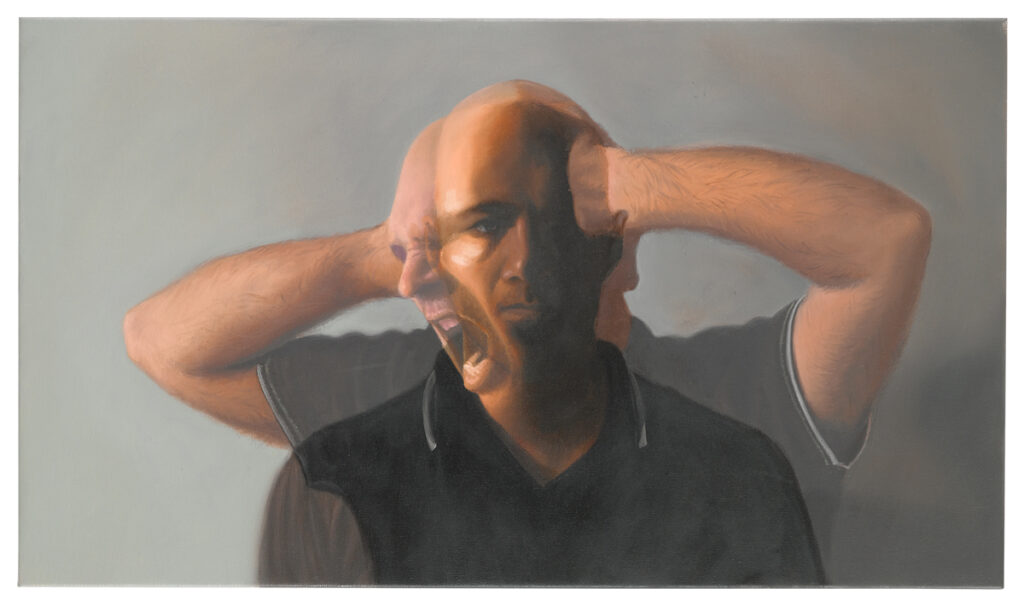

La bouche de David Grossman est lourde, comme celle de Moïse. Sans doute trop pour être vraiment comprise. En le lisant, je me demande s’il subsiste dans le monde quelqu’un dont le langage peut encore être compris.

Quels sont les mots qui sauvent et quels sont ceux qui condamnent ? Quels sont les mots qui aident et quels sont ceux qui assassinent ? quels sont ceux qui font de nous des lâches et quels sont ceux qui nous rendent courageux ?

En 2007, David Grossman a prononcé un discours bouleversant, devant le PEN World Voices Festival of International Literature dans lequel il évoquait son rapport au langage :

"Quand j’écris, disait-il, je m’aperçois que l’emploi correct et précis d’un mot fonctionne comme une thérapie, un moyen de purifier l’air ambiant des miasmes et des manœuvres de manipulateurs et autres violeurs de langage."

Je ne sais si David Grossman vient de prononcer le mot de « génocide » de façon correcte et précise, ou au contraire, de façon erronée. L’avenir, par la voix des juges, lui donnera peut‐être raison ou, au contraire, prouvera combien il a eu tort.

Je ne sais ni comment se réparent les mots, ni comment se réparent les mondes, mais j’ai malheureusement la certitude que "les manipulateurs et autres violeurs de langage" qui ont pris les manettes du monde ne feront rien pour que nos cœurs soient un peu moins brisés. Et comme David Grossman, j’en suis profondément dévastée.

David Grossman or the Avalanche of Words

Lire cet article en français / Read this article in French

Leer este artículo en español / Read this article in Spanish

Words are broken.

For months now, I’ve been repeating this to myself. Conversation has become impossible with so many people I no longer understand—and who no longer understand me.

Words have become like bricks in a gigantic Tower of Babel : everyone brings their own, convinced of their solidity. We keep stacking them, trying to build something that has no chance of holding up—a structure that forgets the human and becomes nothing but ideological stone. People hurl them at each other’s faces, and the world collapses.

Words are broken, and no one can fix them. Least of all me. For a time, whether out of naivety or arrogance, I believed I might be slightly better than others at choosing them, nurturing them, laying them next to one another harmoniously, to build something beautiful. Vanity of vanities.

Words are broken. This week, Jews around the world read a passage from the Torah that strangely recounts just that. The portion is called Devarim—“words”—and it opens with the speech of a biblical hero who once claimed he was unfit to speak.

This man is the most famous character in the Bible, the greatest, according to legend—before adding that he saw himself as “the least.” Moses was the most humble of all great men.

Remember his story : one day, God chooses him to carry out a mission—to lead a people through the desert toward a promised land. Recruited to be a spokesperson, he insists he is unqualified. He says to God, “Please, O Lord, I have never been a man of words… for I am slow of speech and slow of tongue” (Exodus 4:10). He describes himself as verbally impaired.

This strange expression has been interpreted in many ways.

Some claim Moses stuttered—his speech was chaotic and broken.

Others say his mouth was heavy with multiple meanings, that is, with both sense and nonsense. Moses could not speak simply. His message was always, at least partly, inaudible. And yet, or perhaps precisely because of this, he was chosen to deliver it. God chose as prophet the man least capable of clearly conveying His message. He chose a messenger with a burdened tongue.

This week, Jews read in the Torah the final testimony of a man at the threshold of the Promised Land… and how this man without words came to speak them. The one whose language was broken found a way to speak nonetheless.

It was while meditating on all this that I came across an interview this week—David Grossman speaking in La Repubblica, the Israeli writer who has always been a man of words, yet who now describes himself as “broken in heart and mind” in the face of what is unfolding in his country.

David is my friend and guide. More than that : in recent years, for me (and for so many others…), he has become a voice I cling to when my own mouth and heart are shattered—when the world collapses under the bricks of Babel.

David Grossman says that after long refusing to use the word “genocide,” he now agrees to say it. He clarifies that the term is being used “for legal definitions,” but with immense pain and a broken heart, he says he “sees it unfolding before [his] eyes.”

I read his interview and I know many will stop there. They’ll read only that one phrase and nothing more. They’ll latch onto the word, turning the one who speaks it into either a hero or a traitor.

They’ll simply declare—or more likely, tweet frantically—“We told you so!” or “What a bastard!”… “See ? Even he admits it!” or “These leftists are beyond saving!” And that will be the end of all discussion and reflection.

I know they won’t read the other words—those that speak of this man’s shattering, of his Zionist commitment to peace, to the absolute right of both peoples to exist and live in security.

They certainly won’t read what I believe is the most powerful and profound sentence in Grossman’s text—the one that comes right after his use of the word “genocide,” almost as if to negate what he just said. He writes :

“Once this word is spoken, it only grows—like an avalanche. And it brings even more destruction and suffering.”

Because that is the heart of it—the avalanche through which so many of us are trying to think. An avalanche that, whether we choose to use the term or not, is sweeping us all away.

We’re caught in a terrifying steamroller, between those who cry out (and some did so from the very beginning of Israel’s military response to October 7, 2023): “You must say this word. This one, and no other. Immediately (and even that’s already too late, too timid, too convenient!) You must say it—because the images say so, the testimonies suggest it, even some historians agree, and imagine this—even some Jews!”

These voices demand recognition that all this meets the “legal criteria” of genocide as defined by international law, and must be named as such.

Facing them are others who insist : “You cannot say that word under any circumstances—it’s false. It matches no reality, no legal definition. Israel has no intention of exterminating a people” (even if certain fanatical, fringe ministers use horrific rhetoric). They remind us this is a war against Hamas, not Palestinians, fought by an army responding to a vile attack on its territory by a terrorist group whose charter clearly expresses genocidal intent.

And anyway—why is this terminological zeal never mobilized for other conflicts, in Sudan or elsewhere ? Why only against Israel ?

I can imagine readers aligning with one of these positions and recoiling from the other. Applauding or vomiting at one argument or another.

And I wonder—what’s the point in endlessly throwing these arguments back and forth, when one thing is certain : the future will tell, through the voice of judges and the law, what name history will give to what is happening in Gaza and the broader region. But the real emergency lies elsewhere, and it should be absolute for all : to bring this horror to an end—for both sides. To free the hostages. To feed the children. To protect the innocent. To find a political solution that breaks this endless cycle of violence.

In his interview, I believe David Grossman is begging us, above all, to recognize the chaos of the avalanche trapping us all—and to understand that words can indeed bring “even more destruction and suffering.”

And then he adds something essential :

“We must not allow those who harbor antisemitic feelings to use and manipulate the word ‘genocide.’”

Here is a man who has dedicated his life to the pursuit of peace—a lifelong Zionist, a lover of Israel, an advocate for vital dialogue with Palestinians—and he calls on us once again to think. With the weight of his words, he challenges the constant manipulation of this term—a manipulation that should alert us all.

What are those who have used it from the very beginning of Israel’s response trying to really say ?

Why can’t the same people bring themselves to label Hamas’s actions on October 7 as genocide ? Why are they able to see in them a form of resistance—or worse, a comprehensible expression of desperate violence ?

I can’t help but ask why it must absolutely be that word—and no other. Not war crimes, not ethnic cleansing, not forced displacement. It’s “genocide” or nothing, I’m ordered to concede.

What historical or symbolic equivalences does this word attempt to create ? Is it meant to awaken the ghosts and traumas of our past—and if so, to what end ?

Is it inherently meant to evoke the Shoah, the paradigm of absolute evil ? Does it seek to “Nazify” the Jew—to retroactively accuse the victim of becoming the executioner ? To dilute the murder of six million Jews in the crimes of their descendants ? To suggest that Gaza is Auschwitz, that it’s all the same in the end—equivalent and interchangeable ?

In today’s avalanche of global antisemitism—while children are threatened and attacks, insults, and anti‐Jewish acts rain down—who can claim there is no link between this and the manipulation of genocide accusations by those who hide their hatred to give their hatred a kosher disguise ?

How can one not see that this term—used in all “good faith” by some—gives many others the permission to attack Jews, to boycott them, or to deny the right to exist of a country that promised them refuge ?

I know that by asking these questions, I’ll be accused of deflection, of refusing to face reality. Some will say I’m instrumentalizing the past—or worse, that I suffer from paranoid delusion, seeing antisemitism everywhere, indifferent to other pain.

And yet, like so many others, I’ve always said : all suffering must be acknowledged. All tragedies must be named and interpreted by historians and judges.

In the meantime, each of us must ask ourselves how our words either encourage or inhibit the horror over there—and the violence here.

In short, it’s up to each of us to stand between language and the avalanche. Otherwise, the one who speaks becomes accountable for every innocent life swept away by the hurricane of their words.

On this path of broken words, we must learn to walk. Finding the right language is a duty—and at the same time, we must question what its manipulation gives rise to.

David Grossman, in his interview, speaks to all of this. He urges Israelis to face the moral dead end and criminal politics of their government—without avoiding painful words or difficult judgments. He invites them to look at the catastrophe with clarity—and at the way it fuels the murderous propaganda of global antisemitism.

He also calls for support of Palestinians in their legitimate aspirations, while daring to say that after 2005 and Israel’s withdrawal from Gaza, those same Palestinians “instead of building a prosperous place, gave in to fanaticism and used that territory as a launching pad for rockets against Israel…”

David Grossman’s mouth is heavy—like Moses’. Perhaps too heavy to be truly understood. As I read him, I wonder if anyone’s language can still be understood in this world.

Which words save, and which condemn ? Which words help, and which assassinate ? Which words make us cowards, and which make us brave ?

In 2007, David Grossman gave a powerful speech at the PEN World Voices Festival of International Literature, in which he spoke of his relationship to language :

“When I write,” he said, “I find that the correct and precise use of a word functions like therapy—a way to cleanse the surrounding air of the miasma and manipulations of those who abuse and violate language.”

I don’t know whether David Grossman just used the word “genocide” correctly and precisely—or incorrectly. The future, through the voice of justice, may prove him right. Or profoundly wrong.

I don’t know how words are repaired—or how worlds are repaired—but I know with painful certainty that the manipulators and abusers of language who now steer the world will do nothing to mend our broken hearts. And like David Grossman, I am utterly devastated by this.

David Grossman o la avalancha de palabras

Leer este artículo en francés / Lire cet article en français

Leer este artículo en inglés / Read this article in English

Las palabras están rotas.

Durante meses y meses, me he repetido esto una y otra vez. Conversar se ha vuelto imposible con tanta gente que ya no entiendo y que ya no me entiende.

Las palabras son como los ladrillos de una gigantesca Torre de Babel : cada uno aporta los suyos, convencido de su solidez. Se manipulan constantemente para construir algo sin ninguna posibilidad de mantenerse en pie, un edificio que olvida el elemento humano y no es más que una piedra ideológica. Se las tiran en cara, y el mundo se derrumba.

Las palabras están rotas y nadie puede repararlas. Y menos yo. Durante un tiempo, creí, por ingenuidad o arrogancia, que sabía un poco mejor que otros cómo elegirlas, cómo acariciarlas, cómo colocarlas armoniosamente unas junto a otras, para crear un bello edificio. Vanidad de vanidades.

Las palabras están rotas. Esta semana, los judíos leen un texto en sus sinagogas que narra la extraña historia. Este pasaje de la Torá, titulado Devarim (« las palabras »), contiene el discurso de un héroe bíblico que una vez las pronunció.

Este hombre es el personaje más famoso de la Biblia, el más grande, dice la leyenda, antes de añadir que él mismo se definía como « el más pequeño » : Moisés era el más humilde de todos los grandes hombres.

Recuerda su historia : Un día, Dios lo eligió para cumplir una misión y guiar a un pueblo en el desierto hacia la tierra prometida. Reclutado como portavoz, estaba convencido de no estar calificado para el puesto. Entonces le dijo a Dios : lo ish devarim anohi (no soy un hombre de palabras ) y se describió a sí mismo como alguien con problemas de habla : ani kaved pé (soy un bocazas ) .

Una expresión extraña que los sabios han interpretado de muchas maneras.

Algunos afirman que Moisés tartamudeaba : su expresión era caótica y quebrada.

Otros dicen, por el contrario, que su boca estaba cargada de múltiples significados, es decir, tanto significados como interpretaciones erróneas. Moisés no sabía hablar con sencillez, y su mensaje siempre era parcialmente inaudible. Y a pesar de esto, o precisamente por eso, fue elegido para transmitirlo al pueblo. Dios eligió como profeta a un hombre que no tenía posibilidad de expresar su mensaje correctamente. Eligió a un mensajero con un impedimento en el habla.

Esta semana, los judíos leyeron en la Torá el testimonio final de un hombre a las puertas de la Tierra Prometida… y cómo este hombre, sin palabras, logró expresarlas. Aquel, cuyo lenguaje estaba quebrado, logró, a pesar de todo, encontrar la manera de hablar.

Fue reflexionando sobre todo esto que descubrí esta semana la entrevista a David Grossman en La Repubblica , la entrevista concedida por este hombre de palabras a un periódico italiano, en la que dice estar roto « en el corazón y en el espíritu » ante lo que está sucediendo en su país.

David es mi amigo y mi guía. Más aún : en los últimos años, ha sido para mí (y para tantos otros…) una palabra a la que me aferro cuando se me rompe la boca y el corazón, cuando el mundo se derrumba bajo los ladrillos de Babel.

David Grossman afirma que, tras negarse a usar la palabra « genocidio », ahora acepta pronunciarla. Señala que ahora se usa con fines de definición legal, pero con inmenso dolor y el corazón roto, dice que « veo esto sucediendo ante mis ojos » .

Leí su entrevista y entiendo que muchos lectores se detendrán ahí. Leerán solo esta frase y nada más. Se aferrarán a esta palabra para convertir a quien la pronuncia en su nuevo « héroe » o en su « traidor » supremo.

Simplemente declararán, o mejor, tuitearán frenéticamente : « Te lo dijimos » o «¡Qué bastardo!»… « Ya ves : hasta él lo admite » o incluso : «¡Estos izquierdistas definitivamente no tienen salvación!…», y así se cerrará toda discusión y reflexión.

Sé que no leerán las otras palabras, todas aquellas de su entrevista que hablan de la fragilidad de este hombre, pero también de su compromiso sionista con la paz, con el derecho absoluto a la existencia y a la seguridad de ambos pueblos.

Obviamente, no leerán la que me parece la frase más impactante y profunda del texto de Grossman… la que sigue inmediatamente a su uso del término « genocidio » y que constituye casi una negación de lo que acaba de afirmar. Escribe :

«Una vez pronunciada esta palabra, solo se amplifica, como una avalancha. Y trae aún más destrucción y sufrimiento ».

Porque de eso se trata, de la avalancha de la que muchos de nosotros intentamos pensar, la avalancha en la que, aceptemos o rechacemos utilizar un término, todos somos arrastrados.

Aquí estamos atrapados en una apisonadora aterradora, entre quienes gritan (y para algunos desde el inicio de la respuesta militar israelí el 7 de octubre de 2023): «¡Debes decir esta palabra ! Esta y ninguna otra. Inmediatamente (¡y ya es demasiado tarde, demasiado tímido, demasiado fácil…!). Debes usarla porque esto es lo que dicen las imágenes, lo que evocan los testimonios, lo que afirman ciertos historiadores, e incluso los judíos, ¡imaginan!…».

Y os piden que reconozcáis que todo corresponde a los « criterios jurídicos » del genocidio definidos por los textos y las convenciones, y que debemos atrevernos a nombrarlos.

Frente a ellos, otros afirman : « No pueden usar esta palabra bajo ninguna circunstancia, porque es una mentira. No corresponde a ninguna realidad ni a ninguna definición legal, porque no hay intención de exterminar a un pueblo por parte de Israel » (aunque ciertos ministros fanáticos y minoritarios sí usen este lenguaje innoble). Nos recuerdan que esta es una guerra librada contra Hamás, y no contra los palestinos, por un ejército que responde a un vil ataque lanzado en su territorio por un grupo terrorista cuyas intenciones, definidas por sus estatutos, son innegablemente exterminadoras. Y entonces, ¿cómo podemos explicar que este fervor léxico de ciertos activistas por caracterizar el genocidio no se movilice para ningún otro conflicto, ni en Sudán ni en ningún otro lugar, solo contra Israel ?

Me imagino a quienes me leen estando de acuerdo con una de estas líneas y horrorizándose con otra. Aplaudiendo o vomitando ante alguno de los argumentos que acabo de exponer.

Y me pregunto : ¿qué sentido tiene repetir estas manifestaciones una y otra vez, cuando una cosa es segura : el futuro dirá, a través de la voz de los juristas y la ley, qué nombre se le da a lo que está sucediendo hoy en Gaza, y más ampliamente en Oriente Medio ? Pero la urgencia reside en otra parte y debería ser absoluta para todos : garantizar que el horror cese para todos, que los rehenes sean liberados, que los niños reciban comida, que los inocentes sean protegidos, que una solución política finalmente interrumpa el ciclo interminable de esta violencia.

En su entrevista, me parece que David Grossman nos pide, sobre todo, que percibamos esto : el caos gigantesco de la avalancha en la que estamos todos atrapados, la conciencia de que las palabras a veces, de hecho, traen « todavía más destrucción y sufrimiento » .

Y luego añade esta aclaración esencial y fundamental : « No debemos permitir que quienes albergan sentimientos antisemitas utilicen y manipulen esta palabra : genocidio » .

Y así es como este hombre que dedicó su vida a la búsqueda de la paz, este sionista de toda la vida, amante de Israel y activista por un diálogo vital con los palestinos, aún nos invita a la reflexión. Con el peso de sus palabras, cuestiona la constante manipulación de este mundo que debe ponernos a todos en alerta.

¿Qué están tratando realmente de decir quienes lo han estado utilizando desde el comienzo mismo de la respuesta militar de Israel a la inmensa catástrofe que acababa de sufrir ?

¿Qué impide a estas mismas personas denunciar las acciones de Hamás del 7 de octubre como genocidas y les permite verlas como una forma de resistencia o, peor aún, la expresión comprensible de una violencia desesperada ?

No puedo evitar preguntarme por qué tengo que usar esta palabra y, sobre todo, no otra : ni crimen de guerra, ni limpieza étnica, ni desplazamiento forzado de una población. Es « genocidio » o nada…, me han ordenado reconocer.

¿Qué equivalencias históricas y simbólicas intenta establecer esta palabra ? ¿Expresa un deseo de despertar los fantasmas y los traumas colectivos de nuestro pasado ? Y, de ser así, ¿con qué propósito ?

¿Pretende evocar la memoria de la Shoá y su paradigma del mal absoluto ? ¿Pretende nazificar al judío y hacerlo culpable a posteriori de aquello de lo que nos aburre haber sido víctima ? ¿Diluir el asesinato de seis millones de hombres y mujeres en el crimen de sus descendientes ? ¿Sugiere que Gaza es Auschwitz, que todo es básicamente igual, rigurosamente comparable o intercambiable ?

En medio de la actual avalancha de antisemitismo en el mundo, mientras los niños están bajo amenaza y llueven ataques, insultos, actos antijudíos, etc., ¿quién puede decir que lo que viven los judíos no tiene relación con la manipulación de la acusación genocida por parte de bastardos que esconden allí su odio, en un intento de « kosherizarla » ?

¿Cómo no ver que este término, que algunos utilizan con toda “buena fe” ante el trabajo de los jueces, permite a muchos otros atacar a los judíos, boicotearlos o negar el derecho a existir a un país que les prometió refugio ?

Sé que cuando hago estas preguntas, inmediatamente me acusan de intentar enmascarar la realidad, de evitar afrontarla. Me acusan de una forma de instrumentalización del pasado, o peor aún, de una paranoia mórbida, que busca ver el antisemitismo por todas partes, ignorando otros sufrimientos.

Pero como tantos otros, nunca he dejado de decir : todo dolor debe ser afrontado y todas las tragedias nombradas e interpretadas por historiadores y jueces.

En el futuro inmediato, cada uno debe preguntarse cómo contribuye, con sus palabras, a promover o, por el contrario, a frenar el horror allí y la violencia aquí.

En resumen, nos corresponde a cada uno interponernos entre el lenguaje y la avalancha. Sin esto, quien pronuncia una palabra se vuelve responsable de todas las vidas inocentes arrasadas por el huracán de su lengua.

En el camino de las palabras rotas, debemos aprender a andar. Encontrar el lenguaje adecuado es un deber, y al mismo tiempo, no podemos evitar cuestionarnos a qué da lugar su manipulación.

David Grossman, en su entrevista, aborda todo esto. Invita a los israelíes a afrontar el estancamiento moral y las políticas criminales de su gobierno, sin rehuir las palabras airadas ni los juicios necesarios. Los invita a analizar con lucidez la catástrofe y cómo esta alimenta la propaganda asesina del antisemitismo global.

También pide apoyar a los palestinos en sus legítimas aspiraciones, aunque se atreve a reconocer que después de 2005 y de la retirada israelí de la Franja de Gaza, estos mismos palestinos « en lugar de convertirla en un lugar próspero, cedieron al fanatismo y utilizaron este territorio como plataforma de lanzamiento de misiles contra Israel » …

La boca de David Grossman pesa, como la de Moisés. Probablemente demasiado pesada para ser comprendida del todo. Al leerlo, me pregunto si queda alguien en el mundo cuyo idioma aún se pueda entender.

¿Qué palabras salvan y cuáles condenan ? ¿Qué palabras ayudan y cuáles matan ? ¿Qué palabras nos hacen cobardes y cuáles nos hacen valientes ?

En 2007, David Grossman pronunció un emotivo discurso en el Festival de Literatura Internacional PEN World Voices, en el que habló de su relación con el lenguaje :

«Cuando escribo «, dijo, » encuentro que el uso correcto y preciso de una palabra funciona como una terapia, una forma de purificar el aire circundante de los miasmas y las maniobras de manipuladores y otros violadores del lenguaje ».

No sé si David Grossman pronunció la palabra « genocidio » correctamente y con precisión, o si la pronunció mal. Quizás el futuro, a través de la voz de los jueces, le dé la razón o, por el contrario, le demuestre que se equivocó.

No sé cómo se reparan las palabras ni los mundos, pero estoy tristemente segura de que los « manipuladores y demás violadores del lenguaje » que han tomado el control del mundo no harán nada para que nuestros corazones estén un poco menos rotos. Y al igual que David Grossman, estoy profundamente devastada por esto.

Traducido por el sitio Cultura Judía