Lire les autres texte de la série "Voix d'intellectuels Israéliens" :

- Raphael Zagury-Orly : La double injonction du sionisme libéral

- Itzhak Benyamini : "Israël a été obtenu au prix de nombreuses et de pénibles luttes, et aucun gouvernement israélien n’a le droit de se l’approprier"

- Ronit Peleg : “Le sentiment du refus de se laisser écraser, partagé par beaucoup d’Israéliens, me donne de l’espoir”

- Yossi Sucary : "Le désir de vie, chez les Palestiniens et chez les Israéliens, demeure fort. Ce lieu peut fleurir et prospérer."

Raphael Zagury‐Orly : À quoi ressemble votre vie depuis le 7 octobre ?

Michal Helfman : Le changement le plus significatif est l’incapacité à séparer vie personnelle et vie collective. On vit l’histoire collective comme quelque chose de plus réel, de plus tangible, que la vie personnelle. Cette guerre est très longue. D’abord, la vie qui l’a précédée s’est évaporée dans un épais brouillard, puis, lentement et progressivement, une nouvelle perspective a émergé, éclairant autrement notre vie personnelle.

RZO : Comment vivez-vous la situation actuelle ?

MH : Je pense que le 7 octobre restera dans les mémoires comme cet événement à partir duquel on « s’est remis à compter » : on compte le temps qui est passé depuis le 7 octobre. Il est clair, pour moi, qu’une nouvelle histoire s’écrit, dont nous ignorons le contenu. Actuellement, ce que nous vivons, c’est principalement la rupture avec ce qui existait jusqu’ici. Tous les paramètres à travers lesquels nous avions l’habitude d’envisager la vie prennent de nouvelles formes. Cela est vrai pour Israël et pour le judaïsme dans le monde. Je pense que l’enjeu est mondial. Bien avant le 7 octobre, il y a environ six ans, j’ai commencé à refuser de considérer le politique comme une catégorie qui se tient seule, autonome et isolée. Plus important encore, comme l’espace où la société humaine est censée résoudre en profondeur ses problèmes.

Aujourd’hui, je pense que, pour de plus en plus de gens, la politique se révèle dans sa nudité, comme une catégorie ayant perdu son sens, et qui se dissout presque d’elle-même. Il n’y a plus de pensée, ni d’arrière-fond d’idées derrière la politique, même dans son acception la plus réductrice, comme celle du fascisme, par exemple.

RZO : Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis le 7 octobre dans votre quotidien d’artiste ?

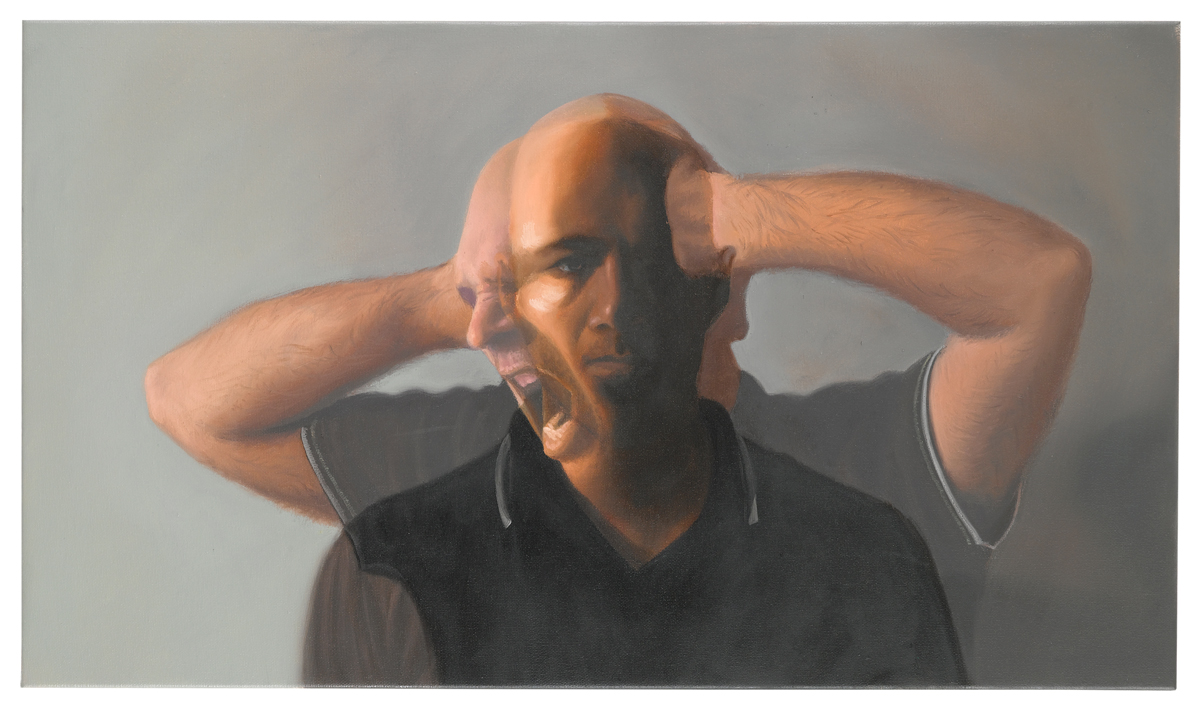

MH : En tant qu’artiste, je mène depuis plus de dix ans des recherches sur les situations historiques qui ont poussé des individus ou des groupes vers des comportements extrêmes. Je m’intéresse à ce lieu qui se situe entre l’espace poétique de l’œuvre d’art et la rigidité de la réalité. Je pense que le rôle de l’artiste est de permettre à la société de s’élever au‐delà de ce qu’elle connaît, de rêver à travers le langage poétique afin d’aborder ou de revenir autrement à la réalité concrète.

Au cours de la dernière décennie, le champ artistique lui‐même a subi une violente réduction causée par son effondrement dans des politiques identitaires et dans le « politiquement correct ». En Israël comme ailleurs. J’irais jusqu’à dire que le champ artistique s’est annulé devant le politique. Je me suis interrogée sur le concept d’« hommes d’esprit » [אנשי רוח] qui, en hébreu moderne, est attribué aux intellectuels et aux penseurs. Je me demande quel est cet esprit, où réside‐t‐il, et si les intellectuels d’aujourd’hui méritent encore ce titre. Quelques mois avant le 7 octobre, j’ai découvert que la recherche la plus pertinente pour répondre à cette question se trouvait dans des études de la Kabbale, que j’avais commencé auprès de la Rabbah Saphir Noyman Eyal au Mishkan Hakavana [un centre d’étude de la Kabbale] à Tel Aviv. Durant les mois de guerre, ces études sont devenues pour moi la source d’oxygène nécessaire à ma survie, tant par l’influence qu’elles ont eu sur mon attitude vis‐à‐vis de la réalité actuelle, que dans mon rapport à la pratique artistique.

RZO : Avez-vous développé un nouveau rapport à Israël en tant que lieu, en tant qu’espace ?

MH : Je dois reconnaître que je n’aime pas le visage actuel d’Israël mais j’ai toujours senti au plus profond de mon identité israélienne le potentiel extraordinaire de ce lieu, un lieu qui n’a pas encore réalisé sa destinée et qui, peut‐être, y parviendra un jour. J’ai envie de dire que je n’aime pas moins Israël que d’autres lieux… Ce n’est pas comme s’il existait un autre endroit sur la planète qui serait davantage une source de lumière pour les humains.

RZO : Qu’est- ce qui vous fait penser que la situation en Israël ne sera pas toujours aussi catastrophique ?

MH : Je n’en suis pas sûre mais j’ai quand même la conviction profonde qu’il faut lutter pour un autre Israël. Dans le cadre de mon étude de la Kabbale, j’ajouterais que c’est seulement ici que nous avons la possibilité, non encore réalisée, de créer une souveraineté nous permettant de réaliser notre destin, qui est avant tout spirituel. Tant qu’Israël n’assumera pas son destin spirituel de manière immanente, souveraine, non pas comme un ornement extérieur mais comme un axe existentiel, Israël continuera d’échouer. La clé se trouve dans ces protocoles que nous n’avons pas encore expérimentés. La Kabbale nous a appris que nous avons cette vision « sous nos yeux » mais que nous ne l’avons pas encore déployée.

Vivre en Israël donne accès à ce potentiel. Je suis partie prenante de cette mission, je ne voudrais la remplacer par aucune autre.

RZO : Le monde juif et la diaspora sont terriblement affectés par ce qu’il se passe en Israël. Beaucoup de Juifs vivent au rythme de la réalité israélienne et « absorbent » la haine envers Israël. Que souhaiteriez-vous leur dire ?

MH : En Israël, aujourd’hui, il existe une lutte identitaire acharnée. Il faut dire que ce que j’ai évoqué sous le nom d’« identité spirituelle » n’est pas à l’ordre du jour. Si je réponds à votre question sur le plan politique de l’identité, je tiens à préciser qu’une très large partie de l’opinion publique ne s’identifie pas à la manière dont ce gouvernement mène la guerre. Tant face à la destruction et à la mort à Gaza, que face aux actions internes du gouvernement et à la manière dont il instrumentalise la guerre comme facteur de division.

Il y a ici un profond sentiment de « ratage ». Non seulement nous avons vécu le 7 octobre mais en outre, au lieu d’en faire quelque chose de l’ordre d’une construction politique et morale, de soigner la population et ses blessures, ce gouvernement n’a fait que creuser encore plus les divisions et les tensions qui ont mené au 7 octobre.

J’aimerais m’adresser au camp juif libéral et démocrate dans le monde, qui ne vit pas en Israël. Je les appelle à s’unir et à venir ici. Je sais que cela peut paraître insensé, mais, à long terme, c’est seulement ici que ce camp pourra véritablement peser sur la situation et sur l’avenir des Juifs. Les Juifs du monde entier ont parfois une perception plus juste de leur identité juive que les Israéliens, mais ils sont déconnectés de la façon dont cela peut se réaliser politiquement en Israël. Les Israéliens sont le miroir inversé de cette situation. Nous avons besoin les uns des autres.

Le 7 octobre a révélé, qu’on le veuille ou non, que l’histoire de la diaspora et l’histoire d’Israël sont étroitement liées ; je dis cela en pensant à l’abîme dans lequel se trouvent les Israéliens, et pas du tout par arrogance. Je vois cet abîme comme un moment historique susceptible de déboucher sur une réflexion profonde et partagée, et peut‐être, sur la construction d’une société meilleure.