Lire les autres texte de la série "Voix d'intellectuels Israéliens" :

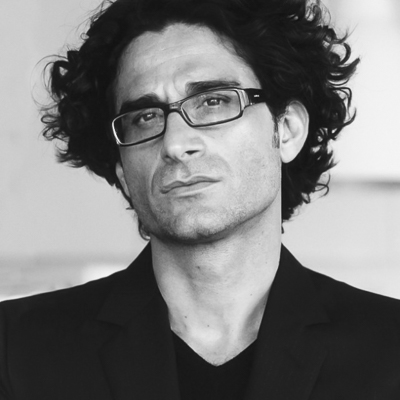

- Raphael Zagury-Orly : La double injonction du sionisme libéral

- Itzhak Benyamini : "Israël a été obtenu au prix de nombreuses et de pénibles luttes, et aucun gouvernement israélien n’a le droit de se l’approprier"

- Ronit Peleg : “Le sentiment du refus de se laisser écraser, partagé par beaucoup d’Israéliens, me donne de l’espoir”

- Michal Helfman : “La politique se révèle dans sa nudité, comme une catégorie ayant perdu son sens, et qui se dissout presque d’elle-même”

Raphael Zagury-Orly – À quoi ressemble votre vie depuis le 7 octobre ?

Yossi Sucary – Il va sans dire que le 7 octobre est un événement qui marque une rupture inédite ; je craignais depuis longtemps, au vu de l’évolution des sociétés palestinienne et israélienne, un événement violent, mais je ne m’attendais pas à une telle barbarie. Cela m’a ébranlé comme jamais auparavant. Pendant les premières semaines, j’étais en état de choc. J’ai des enfants qui vivent ici, une fille à l’armée. Depuis le 7 octobre, la peur et l’angoisse sont devenues des composantes centrales de nos vies. Cela affecte ma pensée politique que je tente, coûte que coûte, de garder rationnelle et attachée au contexte, à l’histoire du conflit. Je crains que cette peur n’atteigne négativement mon engagement politique.

Assez rapidement, j’ai commencé à avoir des réserves sur la réplique israélienne et, quand j’ai senti qu’elle basculait dans une forme de vengeance, je me suis mis à prendre mes distances avec le gouvernement que je n’ai, par ailleurs, jamais soutenu. Il était évident qu’il fallait agir, mais il aurait fallu s’occuper d’abord et avant tout des otages. J’ai toujours été un homme de paix mais il m’est devenu évident qu’il y a des forces, des deux côtés, qui souhaitent nous entraîner dans une guerre éternelle et, du côté palestinien, le Hamas est apparu dans toute sa folie et sa radicalité. Il m’est très important néanmoins de continuer de croire que chez les Palestiniens et les Israéliens, les gens souhaitent vivre dignement et paisiblement. Chaque fois que je pense à l’avenir, je me bats intérieurement pour éloigner la peur et l’angoisse : je ne veux pas qu’elles soient les seules à déterminer mon jugement.

RZO – Comment vivez-vous la situation actuelle ?

YS – Je pense que, de cette situation chaotique à laquelle les Palestiniens et nous‐mêmes sommes soumis, trop souvent malgré nous, peut naître quelque chose de positif, je dirais même une forme de guérison. La plupart des Israéliens et des Palestiniens veulent vivre en paix. Je crois que nous sommes en train d’atteindre un paroxysme de violence et de souffrance par rapport à ce que nous avons déjà vécu par le passé. Cela doit imposer un terme à la volonté de continuer cette guerre interminable entre les deux peuples.

En Israël, des changements démographiques majeurs sont survenus ces dernières années. C’est une société constituée par des communautés diverses : il y a des Séfarades, des Ashkénazes, des libéraux, des orthodoxes, des plus ou moins laïques, des Orientaux, des Arabes, des Druzes… mais ces dernières années, les libéraux et les laïques se sont beaucoup affaiblis. Cela a un impact sur le gouvernement et sur ses choix. Quand on pense à la composante messianique du gouvernement, cet indice démographique est frappant : il est soutenu par la population religieuse en augmentation rapide. Je crains que la population libérale laïque ait tendance à se désengager au lieu de se battre contre cette dynamique. Une partie de la jeunesse libérale pense que l’État est un simple instrument devant pourvoir « une vie bonne et confortable » ; elle n’est pas assez armée pour faire face, idéologiquement, au débat public tel qu’il se présente aujourd’hui. Ils ont, face à eux, des gens – les sionistes religieux – qui voient dans l’État l’accomplissement de leur vie.

RZO – Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis la « Guerre des 12 jours » [contre l’Iran] ?

YS – À mon humble avis, la Guerre des 12 jours a été une variation de la réaction à la Shoah, plus qu’autre chose – cette Shoah dans laquelle nous « habitons » depuis qu’elle a eu lieu, et à laquelle nous ne pouvons pas échapper. C’était une guerre inévitable, de défense du peuple juif et pas seulement de l’État d’Israël. Je pense cependant que la puissance avec laquelle Israël a répliqué risque de nous « subjuguer » : ne serions‐nous pas trop fiers de ce triomphe ? Mais, le temps passant, la fragilité et la faiblesse d’Israël reviendront et permettront de construire un autre avenir avec des forces qui ne soient pas ultra‐nationalistes ni islamistes en Iran.

RZO – Comment voyez-vous l’avenir ?

YS – Encore un mot sur la Guerre des 12 jours : j’aurais deux remarques. D’une part, éliminer en partie la plus grande menace sur le peuple juif depuis la Shoah revient pour Israël à détruire l’épée de Damoclès qui se trouvait juste au‐dessus de nos têtes.

D’autre part, cette guerre nous a permis de comprendre de manière terriblement sensible ce qui nous effrayait tant, jusque‐là théoriquement : à savoir que l’État d’Israël pouvait véritablement être détruit, et que l’abri que nous avons péniblement construit comme réaction à la Shoah pouvait aussi devenir celui d’une nouvelle destruction.

Israël devra faire avec cette double tension à l’avenir.

Il y a toujours une composante de l’avenir que l’on ne connaît pas : tout peut changer à tout moment et, de ce point de vue, je garde un certain optimisme. Je crois que le désir de vie, chez les Palestiniens et chez les Israéliens, demeure fort. Ce lieu peut fleurir et prospérer.

RZO – Avez-vous un message pour les Juifs de la diaspora vis-à-vis de la situation en Israël ?

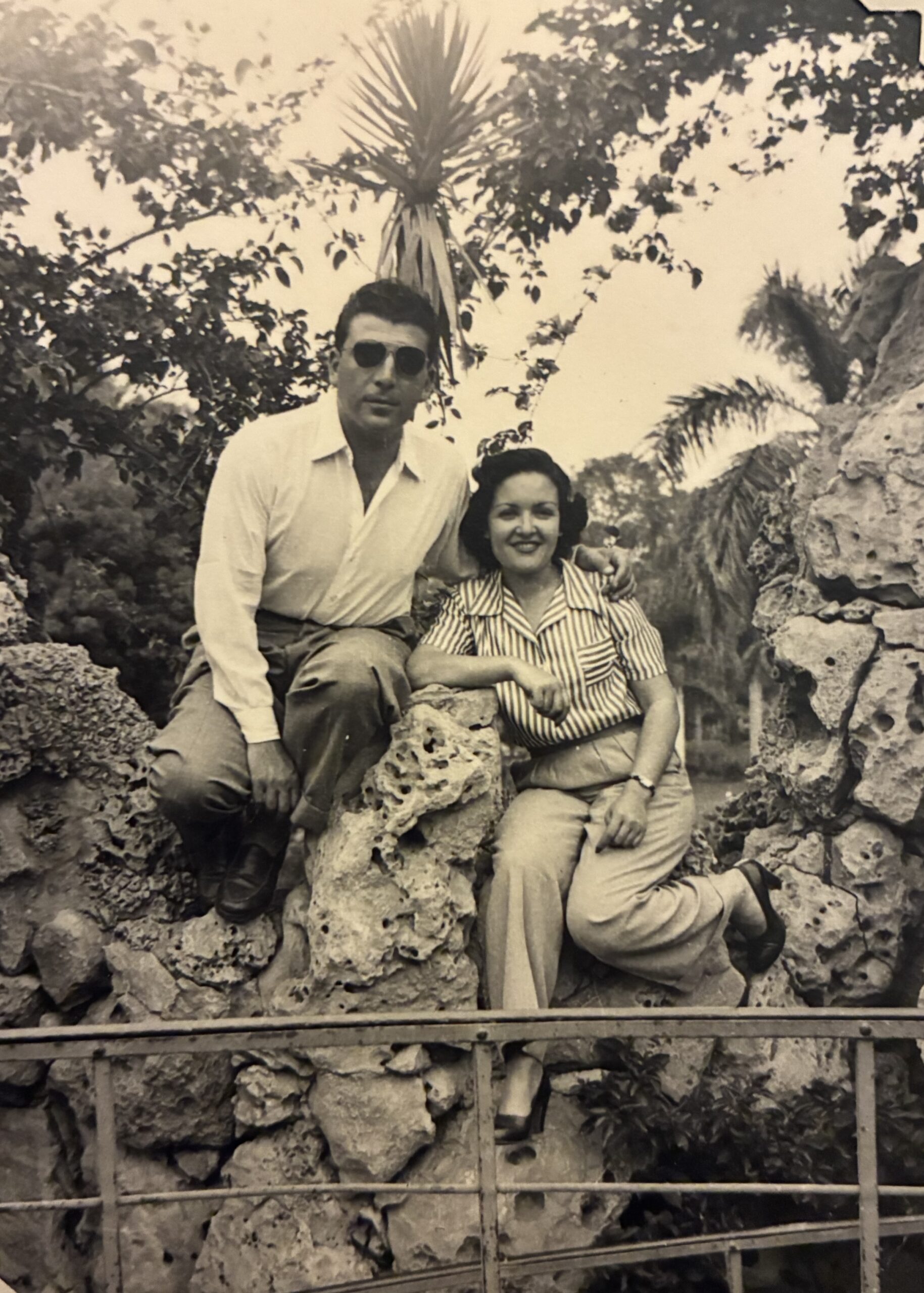

YS – Tout d’abord, je pense que le judaïsme de la Diaspora et le judaïsme français plus particulièrement doivent en permanence se réapproprier les composantes humanistes du judaïsme. Le judaïsme séfarade dans lequel j’ai grandi [mère libyenne et père libano‐syrien] enseigne que « tous les chemins sont des chemins de paix ». Je n’accepterai jamais la conception du peuple juif comme peuple condamné à vivre seul, isolé ; l’idée que nous devrions vivre entre nous et nous isoler des non‐Juifs. Mon judaïsme est un judaïsme qui s’affirme, toujours universel. Il vit avec le monde, dans le monde, il fait partie du monde. Le succès et la réussite du judaïsme dépendent de son interaction avec le monde, avec les autres religions, les autres peuples, les autres États.

Les Juifs français sont, de ce point de vue, très importants pour nous : des frères, dans un sens très profond. Vous devez soutenir les dynamiques et les composantes anti‐nationalistes du sionisme ; vous devez soutenir un Israël libéral et humaniste. Je vois la diaspora française comme un pilier qui peut soutenir cet Israël‐là. Si la diaspora française soutient majoritairement les forces ultra‐nationalistes et religieuses en revanche, nous coulerons ensemble, et je ne vois pas de sortie à cette impasse.