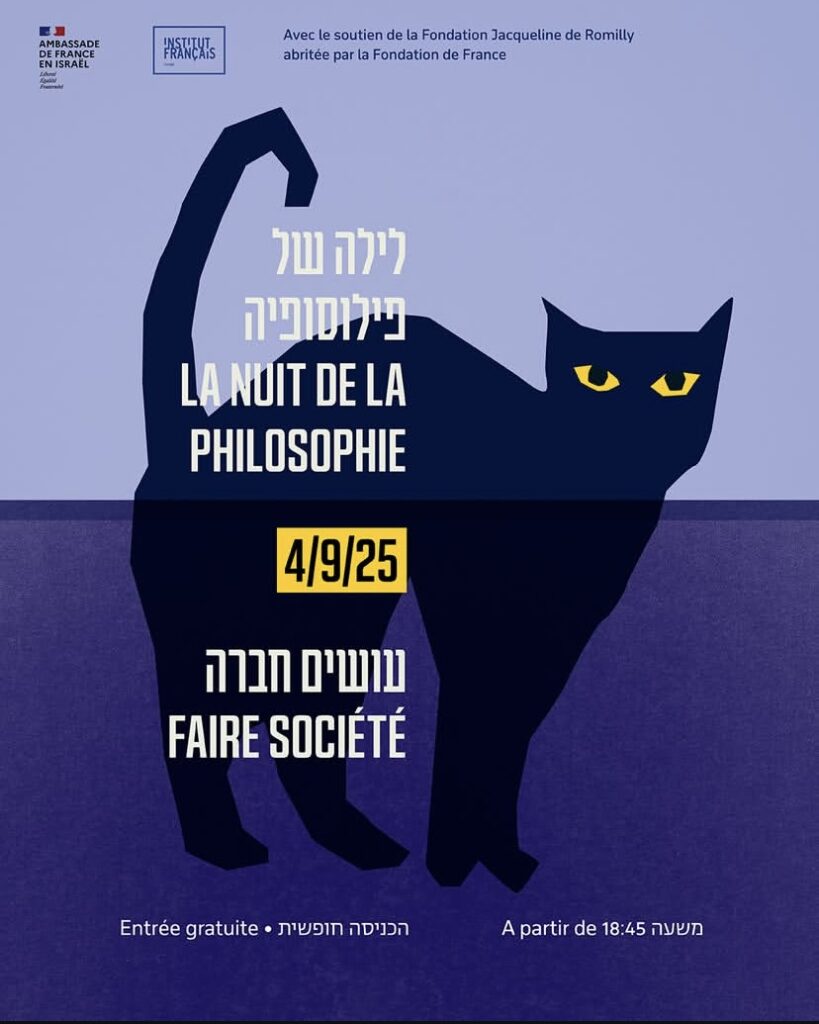

Léa Taieb : La Nuit de la Philosophie à Tel Aviv devait initialement se dérouler en juin. En raison de la guerre Iran-Israël (et des missiles iraniens sur Tel Aviv), l’événement a été reporté. Depuis, la nuit s’ajoute à la nuit et la programmation restitue assez bien cette obscurité. Le 4 septembre, il sera en partie question de réparer des sociétés effondrées, de crise de la démocratie (et du sionisme), de crise politique et morale… Comment la philosophie peut-elle aider à penser l’actualité ? Peut-elle nous mener sur le chemin de la réparation ?

Raphael Zagury-Orly : La Nuit de la Philosophie se tient à partir de 18h jusqu’à environ 1h du matin. Le programme est très riche et constitué de quarante interventions, débats et tables‐rondes avec avant tout des intellectuels et des personnalités publiques israéliennes. La thématique adoptée cette année est « Faire société ». Après « Le judaïsme en questions » en 2024 et « L’avenir de la démocratie » en 2023, j’ai cru bon d’interroger les nouveaux enjeux auxquels la société israélienne est confrontée dans un contexte de crise profonde et de guerre, de clivages intérieurs qui semblent parfois inextricables, et dans un contexte de rejet international très violent, rejet qui comprend aussi une grande partie de la société civile israélienne.

Ce rejet touche hélas également les démocrates israéliens souvent opposés à Nétanyahou et qui ne reçoivent pas de soutien de leurs pairs étrangers.

Israël vit l’érosion du système libéral comme la plupart des démocraties mais se voit également confronté à ses problèmes singuliers.

Après le 7 octobre, la question de la vie en commun se pose avec urgence dans une société post‐traumatique et profondément divisée. Je préfère quant à moi parler de responsabilité et de justice sociale plutôt que de « réparation ». Je fais le pari que la réparation suivra ces questions. Par ailleurs, beaucoup d’intervenants tournent autour de la question de la thérapie, du soin, de la réparation et du deuil : comment redéfinir et refaire le lien social, la solidarité, la fraternité dans une société blessée et divisée ? La question de la gestion des traumatismes à grande échelle et du soin que l’État se doit d’apporter à une population aussi durement malmenée sera au centre de la Nuit de la Philosophie. D’autant que nous avons face à nous un gouvernement se trouvant dans une logique de désengagement à l’égard du soin et de la responsabilité.

LT : La rencontre inaugurale s’intitule “Israël vu de France” et fera intervenir Danielle Cohen-Levinas, Gérard Bensussan, Rafaël Amselem et Sylvaine Bulle. Qu’entendez-vous par “Israël vu de France” ?

RZO : Ces quatre intervenants vont apporter une perspective extérieure à une société très retranchée dans ses dilemmes internes, encore plus depuis le 7 octobre. Les Israéliens sont très repliés sur leur douleur, leur souffrance, leurs peurs surtout : ils sont habités par le refus et le rejet des voisins et par les enjeux géopolitiques de la région. Ils se sentent incompris. La réalité israélienne se vit tout autrement que celle qui est présentée depuis l’étranger.

Ils sentent qu’on ne parle jamais assez des refus d’accords politiques palestiniens, de la violence palestinienne, des attentats, de l’histoire du terrorisme, de l’Iran, des Houthis du Yémen et du Hezbollah, de toutes les menaces extérieures qui pèsent sur leur pays et qui ont profondément cassé la psyché israélienne et l’ont plongée dans une peur quasiment insurmontable.

Le panel « Israël vu de l’étranger » sera une occasion de réfléchir à la manière dont les médias fonctionnent aujourd’hui. L’image est rarement questionnée, contextualisée, elle est livrée brute et sert souvent des idéologies problématiques. Les intellectuels jouent le rôle que les médias et les journalistes ne jouent plus aujourd’hui : questionner le formatage de l’espace public, questionner les prises de parole soumises aux règles de la communicabilité. Les penseurs et les intellectuels sont là pour nous indiquer ce qui est invisible et inaudible sur nos écrans, et non pas pour confondre l’actualité avec le sensationnalisme qui l’accompagne presque toujours aujourd’hui, au détriment des populations qui vivent des tragédies sans nom.

LT : Si l’on retournait la question ou la thématique, cela donnerait “la France vu d'Israël”, que pourrait-il se dire ?

RZO : Il y a autant de réponses possibles à cette question que d’opinions en Israël. Probablement aussi autant de méconnaissance de la France par les Israéliens lambdas.

Depuis dix ans, j’invite de grands penseurs français en Israël dans le cadre de la Nuit de la Philosophie (de Jean‐Pierre Dupuy à Monique Canto‐Sperber et Barbara Cassin, en passant par Marc Crépon, Cynthia Fleury, Michaël Fœssel, Corine Pelluchon, Patrick Savidan, Francis Wolff, Anne Dufourmantelle et bien d’autres encore). Cela leur a permis de rencontrer une société réelle, vivante, complexe, hétérogène, de rencontrer des pairs. Je regrette que, depuis quelques années, seuls des penseurs français d’origine juive acceptent de participer à la Nuit de la Philosophie : le pays est ouvert à tous, et j’espère qu’à l’avenir des intervenants de toutes origines pourront renouer un dialogue avec la société israélienne.

LT : Depuis le 7 octobre, plus de 80.000 Israéliens ne vivent plus en Israël pour des raisons aussi politiques qu'intimes. Une des rencontres a pour thème : “Vivre ensemble : entre nouvelles formes de vie et un nouveau mode d’emploi pour Israël”, comment continuer à vivre dans ce pays ? Comment la vie en commun peut-elle s’organiser dans une réalité aussi difficile?

RZO : Il y a effectivement de nombreux départs de la part d’une population souvent laïque et libérale, très scolarisée. C’est très inquiétant et préoccupant pour l’avenir de la démocratie israélienne. Sans porter de jugement de valeur sur ceux qui quittent le pays, on peut se poser la question d’une forme de désengagement citoyen de la population libérale en Israël. Au moment où le pays a le plus besoin de forces vives démocratiques, ces soutiens quittent le pays. Cela contribue à affaiblir le camp démocratique et je le déplore.

Cependant, il y a des gens qui se battent tous les jours, depuis quatre ans, contre l’extrême-droite. Le sujet politique israélien s’est éveillé et prend à bras le corps des enjeux politiques capitaux. Les manifestations s’enchaînent, tous les jours. Le courage et la détermination des gens débordent dans les rues et les meetings politiques et citoyens. C’est magnifique mais aussi difficile à voir. Il faut que la diaspora comprenne que les années à venir seront extrêmement difficiles et tendues entre les orthodoxes et les sionistes religieux d’une part, et ce qu’on peut appeler « le camp libéral et démocrate » ici. La lutte est féroce mais le sionisme est à un tournant et doit se redéfinir dans le cadre d’une situation critique.

LT : Le journaliste politique Rafaël Amselem prendra la parole sur “Penser la société politique à travers la tradition sépharade”. Comment la philosophie israélienne s’empare-t-elle (à nouveau) de son histoire sépharade ?

RZO : Depuis dix ans, il n’y a pas eu une seule Nuit de la Philosophie sans plusieurs panels sur la question sépharade, dite « orientale ». Cette année, pour la première fois, seul un penseur étranger en parlera à sa façon, en dehors des débats israélo‐israéliens sur la question, qui sont très différents et qui sont liés à la question de l’histoire de l’intégration des Orientaux en Israël et de la rencontre parfois difficile avec les Ashkénazes.

La question sépharade est au centre des débats publics en Israël depuis au moins vingt ans. Certains philosophes travaillent la question dans une perspective identitaire, d’autres dans une perspective économico‐sociale, d’autres encore dans une perspective post‐coloniale. Étant moi‐même sépharade, je me suis beaucoup penché sur la question. En ce qui me concerne, dans la mesure où je me méfie des logiques identitaires et des essentialisations, j’évite de substantialiser ce débat en disant « Il y a les Sépharades d’un côté et les Ashkénazes de l’autre ». Ceci étant dit, deux questions en rapport avec l’histoire sépharade demeurent : la question du fossé entre la périphérie et le centre et la question de l’instrumentalisation par la droite politique de la « discrimination » des Juifs sépharades par « l’hégémonie ashkénaze » en Israël.

Informations pratiques :

Retrouvez le programme de la Nuit de la Philosophie ici.

NB : Certaines rencontres seront organisées en français et traduites en hébreu, d’autres en hébreu seront traduites en français. Quelques rencontres sont également prévues exclusivement en hébreu.