En 1965, vous avez 31 ans, vous prenez la suite de votre oncle, Nephtali Grunewald, fondateur du Bulletin de nos communautés d'Alsace et de Lorraine, un journal indépendant né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quelle était alors l’identité éditoriale du journal ? Comment en parler aux nouvelles générations qui ne l’ont pas connu ?

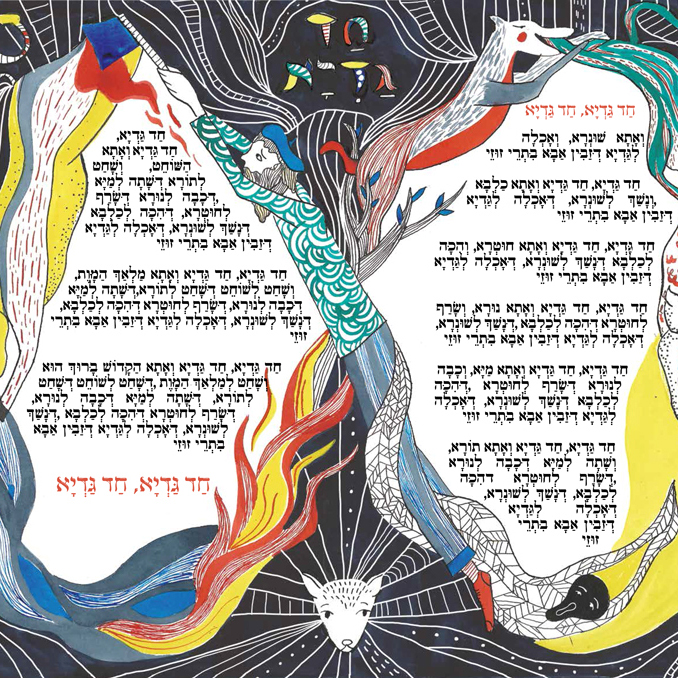

Quand j’ai repris la direction du journal, les synagogues étaient encore assez désertes, la vie juive se reconstruisait avec des personnes revenues de déportation et sans les personnes qui ne reviendraient pas. Le Bulletin, dont le rédacteur en chef était le rabbin Abraham Deutsch, servait alors à recréer un lien entre les petites communautés dispersées sur le territoire. Tous les vendredis, veille de Shabbat, nous proposions une explication de la parasha. Et, depuis sa création, en décembre 1945, ce journal était composé d’une rubrique d’actualité rédigée par le rabbin Deutsch. Je pense d’ailleurs à une anecdote sur le sujet : dans ce premier numéro, le rabbin Deutsch a écrit son édito et a simplement signé de son initiale “D”. Cela donnait l’impression que c’était le bon Dieu qui l’avait écrit !

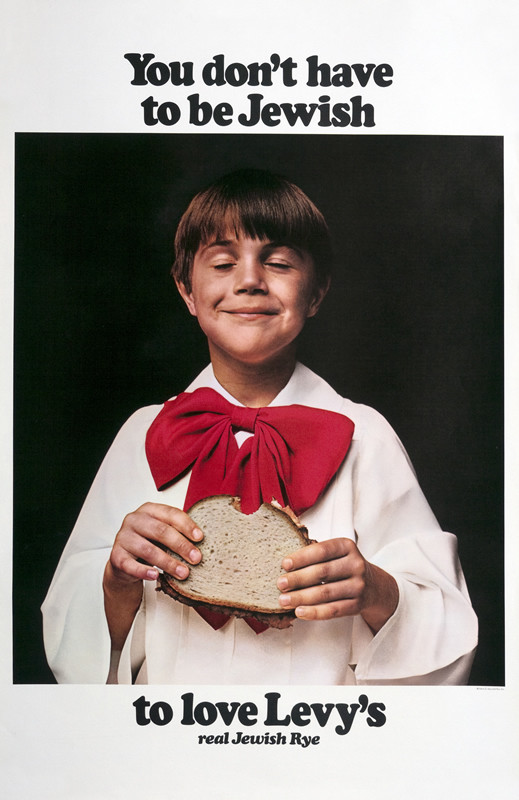

Petit à petit, j’ai essayé d’enrichir ce bimensuel, de développer sa présence dans d’autres régions, en France comme en Suisse ou en Belgique. Nous avons aussi recruté des journalistes à plein‐temps et, à partir de ce moment‐là (1968), nous avons décidé de le renommer Tribune Juive (avant la guerre, un journal alsacien s’appelait La Tribune Juive) et de le diffuser à un rythme hebdomadaire. J’avais envie que tout le monde puisse le lire, des Juifs comme des non‐Juifs, même si, du point de vue de l’enseignement, le journal s’inscrivait dans un cadre religieux assez classique. Je m’étais donc inspiré d’une campagne de pub américaine pour concevoir le message suivant : “Vous n’avez pas besoin d’être juif pour lire Tribune Juive”.

De 1965 à 1992, quand vous étiez directeur de Tribune Juive, des articles ont-ils nourri le dialogue, le débat voire la controverse au sein de votre lectorat ?

Je pense que nos lecteurs ont pu être marqués par bon nombre d’articles. Mais, je me souviens d’un moment en particulier. Après le massacre de Sabra et Chatila (en septembre 1982), une tragédie [des centaines de civils Palestiniens avaient été assassinés par des milices chrétiennes] qui a eu lieu entre Rosh haShana et Kippour, j’avais écrit qu’Israël, en tant qu’occupant du Liban, était en partie responsable des actes des phalangistes. Nous avions donc publié une page noire sur laquelle figurait l’inscription “Kaddish pour un massacre”. Ce traitement m’a valu de nombreux reproches. Quelque temps plus tard, une réunion avait été organisée par le directeur du FSJU (Fonds Social Juif Unifié), le rédacteur en chef de L’Arche était également présent et avait écrit plus ou moins la même chose sur le sujet. Le matin‐même, une commission d’enquête sur le massacre avait rendu ses conclusions, on apprenait qu’Ariel Sharon, alors ministre de la défense israélien, avait laissé entrer les milices chrétiennes phalangistes, information que j’ai rapportée lors de cette réunion. Un homme s’est alors levé pour déclarer : “Vous êtes journaliste, vous devez savoir, moi, je ne veux pas savoir”.

Après cet épisode, avez-vous eu le sentiment de devoir choisir entre votre liberté d’expression et le dialogue avec d’autres membres de la communauté juive ?

Dans les années quatre‐vingt‐dix, j’ai ressenti le besoin de quitter le journal pour rester indépendant. Les évolutions du monde juif en France ne me permettaient plus d’écrire comme j’en avais l’habitude. J’ai quitté la France pour plusieurs raisons (dont des raisons personnelles) mais aussi parce que quand je critiquais la politique israélienne (je trouvais que les dirigeants israéliens ne faisaient pas suffisamment d’efforts pour arracher la paix, j’étais peut‐être naïf), en tant que directeur de Tribune Juive, on me répondait que j’étais assis tranquillement dans mon fauteuil, en diaspora. Aujourd’hui, je peux critiquer sans réticence ce gouvernement parce qu’il s’agit de mon gouvernement. Et, je ne suis pas assis sur un fauteuil mais sur une chaise.

Dans mon journal, j’ai toujours défendu la liberté d’expression de la diaspora. Elle se tient à distance donc il y a des choses qu’elle ignore, et son éloignement lui permet aussi de réfléchir avec plus de sérénité. J’avais d’ailleurs lancé une série d’articles, des comptes‐rendus fictifs d’une assemblée juive, où siègeraient des élus fictifs débattant de tout, y compris d’Israël.

Et aujourd’hui, quel regard portez-vous sur les Juifs de diaspora et, en particulier, les Juifs de France ?

Avant la Shoah, les Juifs se positionnaient davantage à gauche parce que la gauche se présentait comme le seul élément sur lequel on pouvait compter pour lutter contre l’antisémitisme. Mais, pendant la guerre, des cercles de droite comme des membres de l’Église se sont aussi engagés dans le combat contre l’antisémitisme. Je ne suis pas politologue, pas non plus sociologue, j’ai simplement observé qu’après la guerre, après l’arrivée des Juifs d’Afrique du Nord, après 1967 et l’émergence de la gauche radicale, de plus en plus de Juifs de France évoluaient vers la droite.

Aujourd’hui, les Juifs de diaspora se retrouvent face à une suite de dilemmes, des problèmes impossibles à surmonter. D’une part, ils doivent se montrer solidaires d’Israël de façon inconditionnelle, sans pour autant s’abstenir de critiquer – à juste titre – la politique du gouvernement israélien. D’autre part, ils doivent clamer sans ambiguïté que la guerre pourra s’arrêter si le Hamas libère les otages. Et, en même temps, l’antisémitisme les frappe – antisémitisme que je n’ai jamais connu, qui m’était complètement étranger quand je vivais en France.

Aujourd’hui se pose de plus en plus la question de choisir entre son sionisme et son sentiment d’appartenance à la France. Avant, toutes ces questions ne se posaient pas, ou beaucoup moins. Le grand rabbin Kaplan avait pour habitude de dire : “J’ai un père et une mère, la France et Israël”. Je pense que la communauté juive de France doit continuer à exister et que l’alyah [l’émigration en Israël] n’est pas adaptée à tout le monde et ne sert pas à résoudre le problème de l’antisémitisme.

Selon vous, qu’est-ce qui a changé depuis votre départ de France ?

Avant, les Juifs, même non pratiquants, respectaient le Consistoire et le grand rabbin de France. On ne se permettait pas de lui dire ce qu’on avait en tête, on ne s’autorisait pas la même franchise.

Nous sommes à quelques jours de Rosh haShana, que pourriez-vous souhaiter aux Juifs de France et aux Israéliens dont vous faîtes partie ?

Je pense que vous souhaitez exactement la même chose que moi. Mais, les souhaits ont peu d’importance. Ce qui compte c’est la mobilisation et comment on se mobilise. De mon côté, je me mobilise par l’écriture pour essayer de pouvoir espérer des lendemains plus heureux.

Propos recueillis par Léa Taieb