Lisez l'entretien de Fanny Arama avec Sonia Goldblum,

autrice de l’introduction de cet inédit et spécialiste de l’histoire des idées allemande

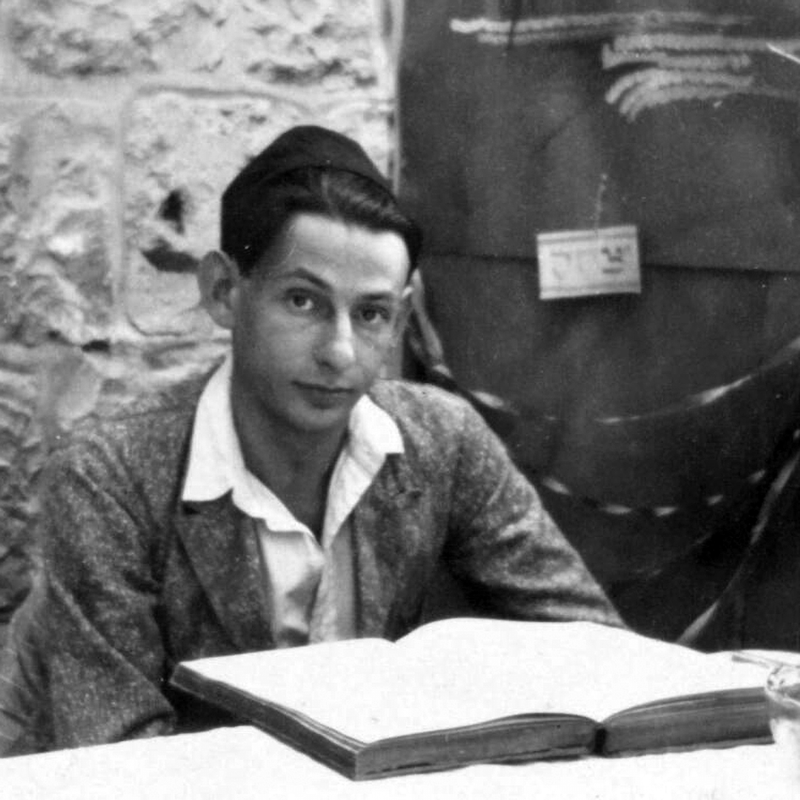

S’il y a quelque chose de frappant dans ce journal, qu’il rédigea de seize à vingt‐six ans, c’est bien son rapport au(x) livre(s). On ne peut raisonnablement pas mettre ce dernier terme uniquement au singulier, ni uniquement au pluriel : c’est essentiellement son attrait, très jeune, pour la Torah et la pensée juive qui commande son appétit forcené de lecture. C’est pourquoi ce volume est tout autant un journal de lecture qu’un exercice de composition quotidien de ses pensées et de ses convictions personnelles. L’écriture de soi passe par la connaissance des autres, voire, s’y confond. Il n’a d’amis que dans la perspective d’échange d’idées et de livres ; quand il voyage, c’est pour ramener des ouvrages introuvables ailleurs. Il se construit à partir de la pensée des autres, mais contrairement à ses camarades de classe, refuse d’être inféodé à la démagogie ambiante qui se déploiera dans tout son sombre éclat à partir du mois d’août 1914. Scholem fait partie de ces êtres qui affirment n’y voir clair que dans la mêlée :

Je ne peux qu’être contre et exprimer mon opinion en réaction aux propos d’un autre. J’ai besoin d’un stimulateur qui me provoque et m’incite à la contradiction. En ce sens, mais en ce sens seulement, il est juste de dire que l’opposition est chez moi un élément vital. (21 mai 1915)

C’est ainsi qu’il prendra publiquement la parole contre la guerre en 1914, dans un texte qui lui vaudra d’être exclu de son lycée. Il s’oppose de manière véhémente à deux géants de l’intelligentsia juive de l’époque, Hermann Cohen et Martin Buber, alors qu’il n’a que dix‐sept ans, revendiquant son indépendance d’esprit et condamnant leurs approches « systématiques ». Engagé très tôt dans l’apprentissage de l’hébreu et dans l’étude de la Torah, happé comme une grande partie de ses camarades par l’utopie anarchiste qui viendra imprimer sa marque à son sionisme singulier – il condamne en 1915 l’État comme étant cette « exécrable idole » – Scholem exprime dès cette époque vouloir abolir les frontières entre la pensée juive et l’existence des Juifs. Cela le conduira à s’installer à Jérusalem en 1923, où il contribuera à l’édification de la section hébraïque de la bibliothèque de la future Université hébraïque de Jérusalem, où il enseignera sa vie durant.

Mais nous lisons également dans ce volume les confidences d’un jeune homme qui apprivoise l’idée de devenir un intellectuel à plein temps, pressentant le degré de « suicide social » que cette voie incommode représente :

Je ne serais pas étonné de constater un jour que je n’ai rien fait de ma vie ; je passe mon temps à me transporter en rêve dans des mondes et des époques qui n’existent pas ou sont déjà révolus. (26 février 1913)

Dans l’introduction au journal, Sonia Goldblum explique que Scholem est pris très jeune dans les rets de la conflictualité, qui est celle de la minorité juive allemande de cette époque. La génération de Scholem débat et se divise sur la voie à emprunter pour le peuple juif en Europe, victime impuissante de persécutions sanglantes, et partagé entre un idéal d’assimilation totale qui se révélera funeste et le risque du sionisme qui promet à son tour son lot de conflits et de discorde. Scholem participe à la « Renaissance juive » qui est celle de toute une génération refusant l’assimilationnisme à la culture allemande tel qu’il a été appliqué par la génération précédente. Également insatisfait par la « dissimilation » prônée par Moritz Goldstein car convaincu que « l’avenir appartient à l’Orient », Scholem penche pour un sionisme encore mal défini à l’avenir incertain. Nous assistons au jour le jour au devenir d’un jeune homme habité par une inquiétude radicale et une exigence morale toute romantique, quelque peu destructrice :

Il y a trois ans aujourd’hui que j’ai commencé ce journal. Trois ans au cours desquels je ne suis pas devenu un être humain. Le deviendrai-je dans les années à venir ? Je me suis détourné de tout ce que je tenais à l’époque pour grand et sacré, j’étais condamnable et mon sionisme aussi s’est transformé depuis dans ses racines les plus profondes. (13 novembre 1917)

La richesse des thèmes abordés traduit son inquiétude métaphysique et existentielle : Qui suis‐je ? À quel moment l’homme s’affranchit-il de l’histoire ? Une conscience peut‐elle être instruite ? Qu’est-ce que le sionisme ?

Le journal révèle également des aspects particulièrement sombres du tempérament du jeune Scholem : il méprise ouvertement ses amis qui « s’embourgeoisent », et ne peut concevoir de vouloir vivre autrement sans se sentir profondément isolé. Son attrait hypnotique pour le romantisme allemand qu’il célèbre et dont il se défie tout à la fois lui fait rechercher une issue définitive à ses tourments dans la mort. À dix‐sept ans, il se désespère de découvrir que vivre ne peut être un acte radical renouvelé tous les matins. À de nombreuses reprises, il évoque le suicide comme Werther, avec le ton d’un ultimatum adressé à soi‐même autant qu’aux autres : « Pour la dernière fois… ! » Quand ses amis ne se consacrent pas strictement au monde des idées, il les accuse d’être des faussaires de la vérité, et les accable avec une austérité qu’il regrette ensuite amèrement. La condamnation d’une société rongée par le « mensonge » et par la nécessité d’entretenir une certaine dose d’hypocrisie sociale témoigne d’une volonté de transparence individuelle parfois despotique, dont il est la première victime. Dans les années 1917–1919, son idéalisme vis‐à‐vis de l’idée qu’il se fait du destin humain et de l’éthique de l’existence est tel qu’il le mène à porter sur la vie des communautés juives allemandes des jugements extrêmement sévères.

En 1915, sa rencontre avec Walter Benjamin est déterminante dans la mesure où elle lui permet d’affirmer qu’il est possible de vivre souverain, sans se soucier de son intégration communautaire ni sociale : Benjamin aurait exercé sur sa vie « la plus profonde influence – pas par son enseignement, mais par son existence et par le respect qu[‘il] éprouve jusqu’à ce jour pour lui ». Il attend ses lettres avec impatience, les conçoit comme sa dose de salut quotidien. Amoureux du langage autant que du silence, il fera de « la part maudite du judaïsme », la Kabbale, l’objet d’un nouveau champ d’étude universitaire en se basant sur un triple refus :

[…] celui d’une approche orthodoxe des textes et de leur étude comme une pratique religieuse, celui d’une approche bubérienne qui met l’accent sur les sources orales et celui de la science du judaïsme que Scholem accuse d’avoir passé sous silence la mystique pour rendre la tradition juive acceptable et, pour ainsi dire, assimilable. (Sonia Goldblum, introduction).

Ce journal s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au Berlin juif des années 1920. Scholem y consigne avec l’impétuosité et la radicalité de sa jeunesse les querelles d’ordre politique, éthique et poétique d’une communauté fragile ainsi que les ruptures définitives qui contribueront à l’émancipation intellectuelle et morale du grand penseur en devenir.

Le volume, composé d’une sélection des cahiers manuscrits du jeune Scholem, paraît pour la première fois dans l'élégante traduction française de Sacha Zilberfarb, qui transmet remarquablement la prose entraînante de Scholem. Le travail de contextualisation historique effectué dans l'éclairante introduction de Sonia Goldblum, enseignante chercheuse à l’ENS, spécialiste de l’histoire des idées allemandes, permet d’appréhender avec rigueur l’environnement idéologique et culturel du jeune Scholem et de ses proches. Le seul point qui suscite un malaise persistant dans cette édition est le choix d’une préface rédigée par l’historien Johann Chapoutot, spécialiste du nazisme, pour commenter un texte d'un des plus grands penseurs juifs du XXe siècle. Chapoutot retrace la généalogie familiale de Scholem de manière assez efficace certes, mais sa référence à Enzo Traverso, professeur de sciences humaines à Cornell University (New York), à la fin de son texte est en trop. Expliquons ce qu’elle a de problématique.

Enzo Traverso, auteur de La Fin de la modernité juive, est précisément cité par Chapoutot pour cet opus à la fin de la préface, et c’est bien regrettable : car on pourrait penser qu’il cautionne la thèse défendue par Traverso dans son ouvrage. Danny Trom en avait parfaitement rendu compte le 10 juin 2019 dans « La fin de la modernité juive, inquiétant livre symptôme d’Enzo Traverso » (AOC), en montrant comment Traverso condamne le Juif dès qu’il se montre infidèle à la vocation moderne et révolutionnaire qu’il lui attribue – ou plutôt, qu’il lui impose en l’essentialisant au passage. Le livre de Traverso est non seulement aberrant dans ses méthodes qui n’ont rien à voir avec le travail d’un historien devant tenir compte de toute la complexité de l'histoire des Juifs et du judaïsme, mais révèle surtout le fantasme du Juif comme figure par excellence du révolutionnaire. Selon nous, cette thèse trahit une forme d'antijudaïsme contemporain qui nie que le judaïsme donne lieu à toutes sortes de configurations et d'engagements politiques, et qui enjoint au Juif de correspondre aux fantasmes de Traverso ou de Chapoutot. Comme le rappelle Brigitte Stora dans son excellent article “La mémoire de la Shoah contre Israël” (Nouvel Obs, 28/04/2025), Traverso “n’a pas hésité à reprendre les codes du négationnisme en écrivant que la « religion civile de l’Holocauste » était au service de la domination mondiale et du soutien à l’Etat d’Israël”. Faut-il s’étonner que depuis le 7 octobre 2023, cet “historien” soit apparu à de nombreuses reprises dans des médias à l’antisionisme virulent comme Le Média ou Blast qui délégitiment en toute légalité l’existence de l’État d’Israël au prétexte de la tournure tragique qu’a pris la guerre à Gaza ? Il est très malaisant de voir Chapoutot et Traverso se dresser de concert à travers la référence à La Fin de la modernité juive précisément dans la préface du Journal de jeunesse de Gershom Scholem, figure qui s’efforça sa vie durant d’éviter toute démagogie politique dans sa réflexion sur le sionisme et qui a surtout contribué à complexifier l'histoire du sionisme, son rapport au judaïsme, à l'Europe et à la modernité. Chapoutot citant Traverso et le citant en prônant la bienséante « modernité » de Gershom Scholem considère-t-il que seul le Juif ne peut pas tomber dans les mêmes travers que le reste de l'humanité ? Le Juif mérite-t-il d'être jugé et condamné plus sévèrement que le reste de l'humanité ? Et par conséquent essentialisé et dénoncé infidèle au fantasme de ce qui serait la modernité juive selon Traverso ? Ce sont des questions qui méritent d'être posées et qui soulèvent de grandes réserves quant aux méthodes éditoriales des éditions Rue d’Ulm.