Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2014

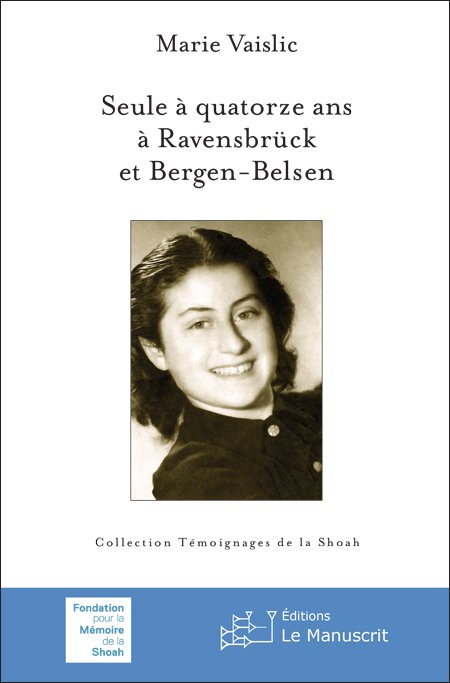

Marie Vaislic, née Rafalovitch le 11 juin 1930 à Toulouse.

Arrêtée seule à 14 ans sur dénonciation.

Déportée de Toulouse à Ravensbrück par le convoi no 81 le 30 juillet 1944.

Janvier 1945 : transférée à pieds puis en wagons découverts à Bergen‐Belsen.

15 avril 1945 : le camp est ouvert par les Britanniques.

Marie rentre à Toulouse puis obtient son bac en 1948.

Elle a deux fils avec son mari, Jean, lui aussi survivant des camps. Ensemble ils témoignèrent souvent devant des élèves.

Après le débarquement des Alliés en Normandie, la situation s’est aggravée pour les Juifs. Nous avons quitté Toulouse pour nous réfugier chez des amis qui possédaient une ferme dans le Tarn‐et‐Garonne.

Des républicains, réfugiés espagnols, s’y trouvaient déjà, employés aux travaux de la ferme. Un couple parisien et une dame juive s’y cachaient également.

Tout ce petit monde ainsi que mes parents travaillaient dans la mesure de leurs compétences à la ferme.

La vie s’écoula tranquillement, du moins pour moi, jusqu’au 23 juillet 1944. Ce jour‐là, Papa me demanda d’aller à Toulouse pour lui rapporter un dossier qui était resté dans notre maison. C’est ce que j’ai fait le lendemain, le lundi 24 juillet. J’étais dans la cour, un camarade qui habitait tout près est venu bavarder. Soudain, deux hommes en civil sont arrivés. L’un d’eux s’est avancé vers moi et m’a interpellée :

– Marie Rafalovitch ?

– Oui, ai‐je répondu sans réfléchir, inconsciente du danger.

À mon camarade il a demandé son nom et s’il était juif. Sur sa réponse négative il a vérifié qu’il n’était pas circoncis et l’a laissé partir.

Le deuxième homme était resté à l’écart, ne disant pas un mot.

Je n’ai pas fait le rapprochement immédiat avec le fait qu’un voisin avait assisté à la scène depuis la cour qui jouxtait la nôtre et leur avait fait un signe me désignant.

Comment connaissait‐il mon nom ?

Plus tard, mon père fera des recherches, il apprendra qu’une lettre de dénonciation avait été envoyée par le voisin. Il y était précisé que les Rafalovitch venaient certains jours dans leur maison, pendant la journée. L’homme qui parlait était un milicien français, l’autre, un Allemand.

Nous sommes partis à pied vers l’immeuble de la Gestapo, moi bien encadrée par ces deux hommes.

Je suis rentrée dans un bureau, le milicien a commencé à me poser des questions sur mes parents : Où étaient‐ ils ? Pourquoi étais‐je seule ? Quand allais‐je les retrouver et où ? J’ai répondu à toutes ces questions sans crainte, sans hésitations, d’une voix normale. J’inventais au fur et à mesure, racontant un récit plausible. J’avais retrouvé ma lucidité. Il n’était pas envisageable d’indiquer où étaient mes parents. Au bout d’un certain temps, ils ont arrêté leur interrogatoire, n’ont plus insisté.

En voiture, toujours encadrée, j’ai été emmenée à la caserne Caffarelli de Toulouse, caserne qui n’existe plus à l’époque actuelle. Pourquoi a‑t‐on amené des prisonniers, des familles, leurs enfants dans une caserne ? Caserne égale soldats. J’ai appris tout récemment la raison de cela. La caserne était occupée par l’armée allemande, mais en juin 1944 les Alliés ayant débarqué, il a fallu envoyer les soldats allemands en Normandie. Les camps d’internement autour de la région étaient surchargés et la caserne à moitié vide. C’est pourquoi toutes les personnes arrêtées à cette période étaient conduites à Caffarelli. Des familles juives s’y trouvaient enfermées avec leurs enfants.

À mon grand étonnement, l’ambiance n’était pas à la tristesse, aucune angoisse ne transparaissait. Du fait du débarquement allié, nous pensions que la guerre ne durerait plus longtemps et que nous serions rapidement libérés. Au pire, nous pensions être envoyés à Drancy dont nous avions entendu parler. Nous imaginions que nous y resterions peut‐être une semaine ou deux, pas plus. Voire, envoyés dans un camp de travail en Allemagne. Mais nous serions très vite libérés.

Nous couchions dans de grands dortoirs sur des matelas posés sur le sol et mangions dans des réfectoires. J’étais la seule adolescente sans ses parents. Aussi, à mon arrivée, les questions avaient fusé de tous côtés : Comment était‐il possible d’avoir été arrêtée toute seule ?

Mystère. Par sympathie, je pense, la gardienne qui nous avait en charge m’a prise sous son « aile ». Elle m’a proposé, si je voulais écrire à mes parents, d’envoyer la lettre. J’ai refusé, sous prétexte que j’ignorais où ils se trouvaient. Je ne cherchais d’ailleurs en aucune façon à prendre contact avec eux, surtout pas, cela aurait été trop dangereux pour eux !

Cinq jours plus tard, le samedi 29 juillet, la nouvelle est tombée : « Demain vous partez, préparez vos bagages. » En ce qui me concerne, je n’avais de vêtements que ceux que je portais lors de mon arrestation.

La gardienne a demandé à M. Allouch, interné avec sa femme et leurs six enfants – dont une fille, Nancy, qui avait le même âge que moi –, de me considérer comme leur septième enfant et de s’occuper de moi.

Le lendemain matin, dimanche 30 juillet, nous avons quitté la caserne Caffarelli en car, direction la gare de marchandises de Toulouse, la gare Raynal.

À la gare, un train très long, formé par des wagons à bestiaux, nous attend. On fait l’appel, puis nous montons dans les wagons, on nous y entasse. Les portes restent ouvertes, heureusement, car il fait très chaud. Mais des soldats allemands surveillent. Sur le quai, un va‐et‐vient permanent de détenus qui arrivent des camps de la région, de la prison Saint‐Michel de Toulouse. Des personnes de toutes nationalités, des Juifs, des résistants français ou autres, des républicains espagnols. Je suis devant la porte du wagon. Soudain, je vois au loin maman, je n’en crois pas mes yeux. Pourtant c’est bien elle. Elle marche, revient sur ses pas. J’ai l’impression qu’elle pleure. Un soldat s’approche, lui parle, il est en colère. Elle part.

À mon retour, j’ai demandé à maman la raison de sa présence : ayant appris mon incarcération à Caffarelli, elle était venue régulièrement devant la caserne dans l’espoir de me voir. En vain. Le matin de ce jour‐là, lorsqu’elle était arrivée, elle avait vu des cars et des personnes qui y montaient, toute une effervescence inaccoutumée.

Elle avait appris que les cars se dirigeaient vers la gare de marchandises et elle s’y était rendue. J’ai l’explication pour le soldat qui s’était approché d’elle : elle lui avait raconté que sa fille était dans ce convoi et qu’elle voulait la rejoindre. Là, il s’était fâché et lui avait ordonné de partir au plus vite, c’est ce qu’elle avait fait en pleurant.

Toute la journée, nous restâmes à quai, en plein soleil. La nuit tomba, on ferma les portes des wagons et notre convoi s’ébranla lentement. C’est ainsi que, le 30 juillet 1944, j’ai quitté Toulouse dans un wagon à bestiaux, seule, sans les miens, au milieu de familles juives, pour moi étrangères. Nous partions vers l’inconnu, nous ne pouvions pas imaginer ce qui nous attendait.