Quand avez-vous commencé à écrire? Pour répondre à quel besoin, à quelle nécessité?

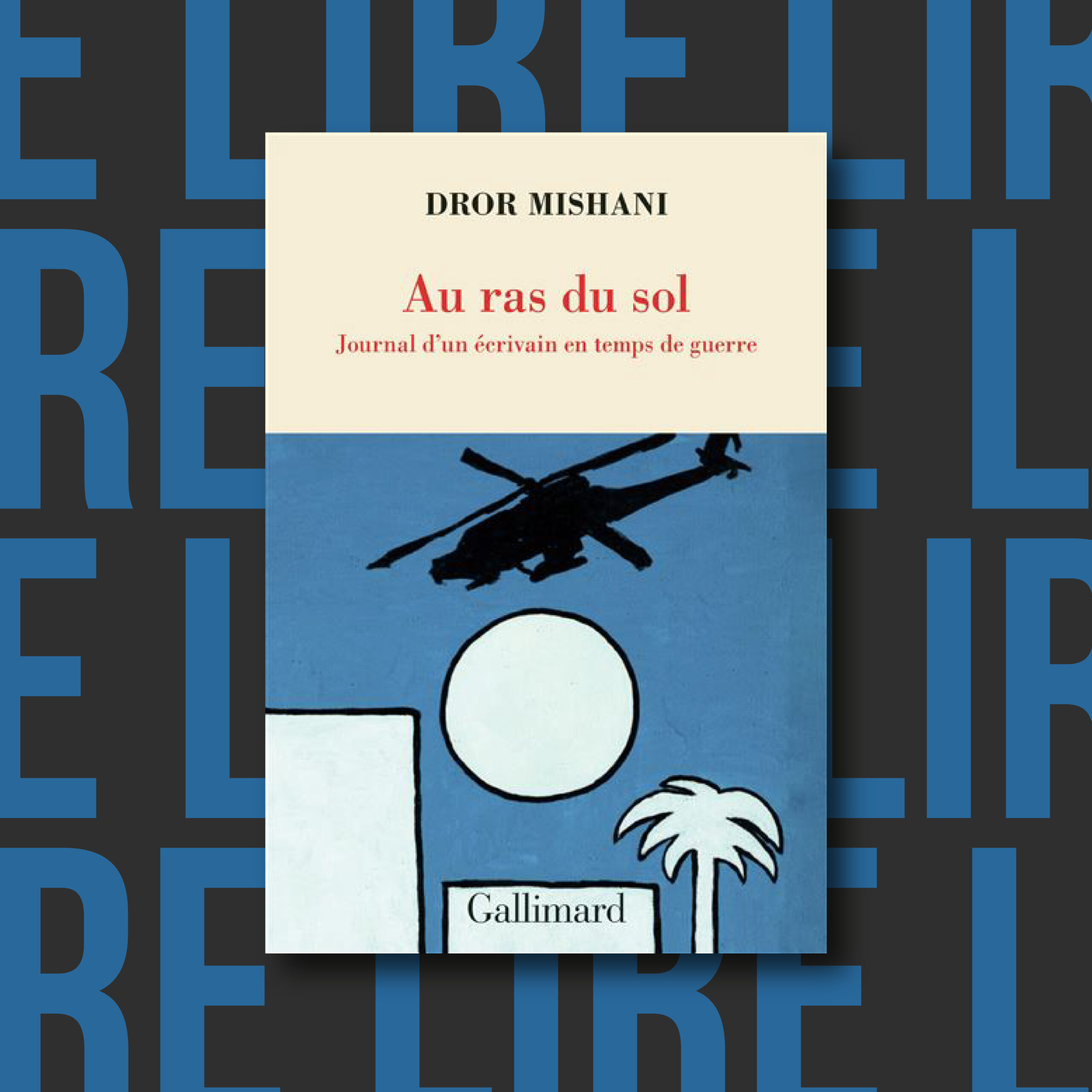

Dès le 8 octobre, j’ai basculé. De journaliste d’une émission culturelle à la télévision à reporter de guerre en direct. En faisant ce travail, j’ai commencé à prendre des notes, des notes et encore des notes. Je relatais à la fois des faits mais aussi des observations comme cette infirmière, épuisée, qui joue à Tetris sur son téléphone à la morgue. En novembre, je décrivais à une amie les mouvements des hélicoptères qui traversaient le ciel : s’ils montent vers le Nord, j’en déduis qu’il se passe quelque chose avec le Hezbollah, s’ils s’orientent vers le Sud, l’urgence est sûrement à Gaza. Elle m’a conseillé de l’écrire, d’écrire cette façon de raconter. Quelques jours plus tard, j’écrivais quotidiennement.

Dès le 8 octobre, votre métier évolue du tout au tout. Vous suivez toutes les actualités autour des massacres du 7 octobre, toutes les atrocités. Et, cette horreur, vous la partagez dans votre livre. Pour vous, il n’était pas question d’y échapper?

J’étais là‐bas. Je suis restée parce que ma fille est restée, parce que ma petite‐fille est restée, parce qu’elles sont toutes les deux israéliennes. Dès la première page de mon livre, je suis une grand‐mère qui veut à tout prix protéger sa petite‐fille. Je cherche à la mettre à l’abri de toutes ces horreurs en France. Je ne voulais pas qu’elle soit exposée à cette tragédie donc, au départ, pour la tenir éloignée, je m’en tenais éloignée. Je ne comprenais pas que ma petite‐fille puisse grandir comme ça. Comment peut‐elle se retrouver là‐dedans, dans un pays qui doit faire face à des milliers de roquettes ?

Dans ce livre, je donne à voir ce que j’ai vu, ce que les lecteurs français n’ont probablement pas vu parce qu’ils n’y étaient pas. Volontairement, je décris les accessoires des bobos de Tel Aviv, les pulls usés des kibboutznik, les lieux dans lesquels les déplacés s’installent provisoirement, l’hôtel de luxe qui devient une maison pour une durée indéterminée. Je décris toute la diversité de la société israélienne, celle que j’observe, celle que je croise. C’est à travers ces descriptions que je parviens à montrer ce qui distingue un Israélien d’un autre. Je donne à voir pour toutes les personnes qui n’étaient pas là pour voir. Pour que les journalistes qui travaillent sur l’actualité au Proche‐Orient rappellent les morts à Gaza comme les otages terrorisés par le Hamas.

Dès les premières pages, vous mentionnez le caractère “almost” (“presque”) de la vie en Israël. Comment “cette approximation du confort ou du bonheur stable” se traduit depuis le 7 octobre?

Depuis que j’habite en Israël, je trouve drôle de retrouver du “presque” dans tout ce qui constitue la vie israélienne : le trottoir presque défoncé, les religions presque ensemble, l’hébreu que l’on parle presque, que l’on comprend presque (tout dépend du déplacement des voyelles). Comment peut‐on me faire confiance pour plier des parachutes qui serviront à l’armée alors que je n’y connais absolument rien ? Et, en même temps, comment l’armée israélienne peut‐elle être aussi à la pointe ? Comment, dans le chaos, la solidarité de tous les Israéliens peut‐elle se matérialiser ? Comment les Bédouins, les Musulmans, les Chrétiens peuvent‐ils se mettre au service de la défense d’Israël ? Comment cet “almost” peut‐il fonctionner sur le long‐terme ? Comment continue‐t‐il à fonctionner ?

Après le “almost”, j’ai découvert quelque chose de typiquement israélien : l’umami de l’existence. C’est ce terme japonais qui décrit la cinquième saveur (avec le sucré, le salé, l’acide, l’amer) et qui traduit si bien la folie israélienne. Les Israéliens ne sont ni dans la joie ni dans la souffrance, ils ne se situent pas non plus dans la réussite ou dans son contraire. Ils sont joyeux comme ils sont fous. Toutes les radicalités s’emboîtent dans l’umami.

Vous consacrez un chapitre aux Français vivant en Israël, à leur dissemblance et vous écrivez : “Selon l’argent, l’année et les motifs pour lesquels ils sont arrivés, leur intégration est différente”. Depuis le 7 octobre, les différences entre Français sont encore plus flagrantes. Comment votre identité franco-israélienne s’est-elle redessinée?

Depuis une dizaine d’années, je vis en Israël. Avant le 7 octobre, j’étais journaliste culture, j’évoluais dans un milieu relativement protégé, dans un monde de bobos. J’ai appris à connaître la société israélienne par ses créations, ses films, ses pièces de théâtre, ses artistes. Mais, ma vie d’avant, c’est terminé. Aujourd’hui, si je vois une jeune femme aux cheveux longs et ondulés, je pense à Agam Berger, une jeune femme encore otage, encore dans un tunnel. Quand je croise une poussette, je pense à tous ces enfants, les massacrés, les orphelins, les traumatisés. Je ne vous parle même pas des petits enfants roux ou de la couleur jaune. C’est fini l’insouciance. Et, en même temps, c’est fini les conflits. Trop de gens sont morts.

Je suis une Israélienne blessée, une Française qui ne sait pas vraiment où elle se trouve. Qui a deux maisons perd la raison. Je suis où, moi ? En ce moment, je suis à Paris. Je ne sais pas où je serai dans quelques mois. Mes affaires sont dispersées, ma maison explosée.

En juin, Noa Argamani et trois autres otages sont libérés par l’armée israélienne. Au même moment, vous décidez d’arrêter ce livre, de le terminer. Pourquoi mettre un point final alors que des otages sont toujours entre les mains du Hamas, alors que la guerre est toujours en cours?

Ce livre aurait pu être sans fin, j’aurais pu écrire sur les six otages assassinés d’une balle dans la tête quelques heures avant leur sauvetage (le 1er septembre dernier). Mais, je n’y arrivais plus. Je n’allais pas terminer mon livre au moment où Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, réclamait un mandat d’arrêt contre Benyamin Netanyahou. Je n’avais pas envie de conclure sur cette annonce délirante de la CPI. Le 8 juin, j’ai appris la libération de Noa, Almog, Shlomi et Andrey, quatre otages du Hamas et j’ai décidé d’arrêter. C’en était trop pour moi. Trop de joie qui côtoie trop de morts. Je décide alors de terminer mon récit comme je l’ai commencé, avec ma petite fille qui grandit. Mais ce n’est pas parce que l’écriture s’est achevée que l’actualité m’échappe. Je ne peux plus penser autrement, je ne peux plus ne pas penser aux otages, à leurs familles, aux déplacés. Dans ce livre, j’ai veillé à ce que chaque Israélien mort ou otage puisse être lié à une histoire, un nom et un prénom. C’est ma petite bougie, mon ruban jaune.

Le livre démarre avec les sirènes le 7 octobre, avec le réveil sans douceur d’Ava, votre petite-fille. Il se termine sur Ava, quelques mois plus tard. Comment imaginez-vous la suite, l’avenir d’Ava comme des nouvelles générations israéliennes?

Je suis à la fois pessimiste et optimiste. Optimiste parce que les Israéliens “vivent avec” depuis 1948. Ava va vivre avec : elle sursautera quand il y aura une sirène, elle croisera des mitraillettes en allant au supermarché ou dans un parc d’attraction, elle apprendra en suivant les informations que l’armée a éliminé des terroristes, elle ira à l’armée, elle vivra ce que tous les Israéliens vivent. Une normalité que je ne peux pas comprendre, moi, j’ai grandi dans un pays en paix, la France. Elle deviendra peut‐être dure, gentille, ouverte, ultra‐religieuse, d’extrême gauche, radicale. Elle deviendra sûrement folle, comme ne pas le devenir ?