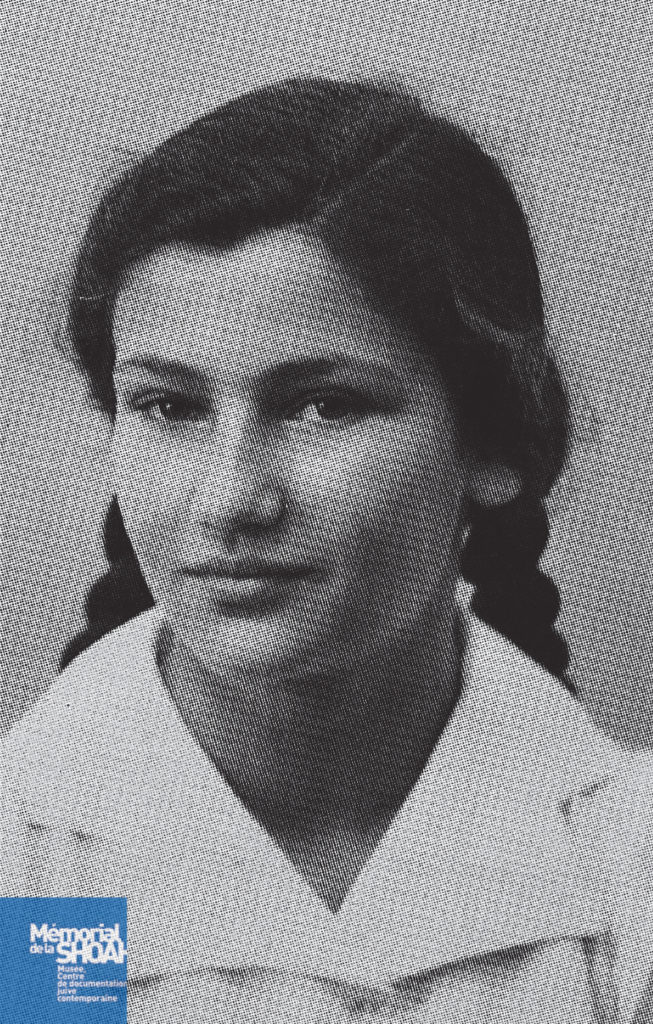

SIMONE JACOB, 16 ANS

Née à Nice le 13 juillet 1927.

Arrêtée à Nice le 30 mars 1944.

Déportée de Drancy à Auschwitz le 13 avril 1943 par le convoi no 71.

Rescapée

CONVOI N° 71

PARTI DE DRANCY LE 13 AVRIL 1944, ARRIVÉ À AUSCHWITZ LE 16 AVRIL 1944

1 500 DÉPORTÉS DONT 293 ENFANTS

173 RESCAPÉS

C’est, avec le convoi 69, celui emportant le plus de déportés de l’histoire de la déportation de France. Parmi les 1 500 déportés, 165 hommes et 223 femmes sont sélectionnés pour le travail à l’arrivée. Parmi les déportés de ce convoi 71, outre Simone, sa mère et sa soeur, on trouve aussi celle qui devient son amie à Birkenau, notre regrettée Marceline Loridan‐Ivens née Rozenberg (rescapée), 34 des 44 enfants arrêtés à la maison d’Izieu (voir Tenou’a hors série 2019), 12 enfants de la rafle de la Martellière à Voiron, la psychanalyste Anne‐Lise Stern (rescapée), le hazzan de la synagogue de la rue Copernic (ULIF) Émile Kaçmann (rescapé) ou Ginette Kolinka née Cherkasky (rescapée).

Sources : S. Klarsfeld, Mémorial de la Déportation des Juifs de France

et A. Doulut, S. Klarsfeld, S. Labeau, Mémorial des 3 943 rescapés juifs de France

SIMONE JACOB vient de passer son baccalauréat à Nice lorsqu’elle est contrôlée en plein centre‐ville et arrêtée. Dans les heures qui suivent, le reste de sa famille est arrêté par la Gestapo. Transférées à Drancy, le 13 avril 1944, Simone, sa mère Yvonne et sa soeur Madeleine (Milou) sont déportées par le convoi 71. Toutes trois sont sélectionnées pour le travail, Simone est tatouée du matricule 78 651. Le père de Simone, André, et son frère, Jean, sont déportés par le convoi 73 dans les pays baltes où ils sont assassinés. Sa soeur Denise est résistante. Elle est arrêtée et torturée par la Gestapo de Lyon avant d’être déportée à Ravensbrück en juillet 1944, alors que Simone, sa mère et sa soeur sont transférées à Bobrek, à 5 km de Birkenau.

En janvier 1945, elles subissent une marche de la mort et se retrouvent à Dora puis Bergen‐Belsen où sa mère, Yvonne, meurt du typhus. À son retour en France, Simone apprend qu’elle a été reçue au baccalauréat et entame des études de droit.

Elle rencontre son futur mari, Antoine Veil, réfugié en Suisse durant la guerre, et ils s’installent en Allemagne. Le couple aura trois fils dont Pierre‐ François, aujourd’hui président du Comité français pour Yad Vashem. Elle devient magistrate puis entre en politique pour mener l’incroyable carrière que nous lui connaissons, pour la défense des droits de l’homme, des droits des femmes et la promotion de l’Europe.

En 2008, elle est élue à l’Académie française. Sur son épée d’Immortelle sont gravés le numéro de matricule qui avait été inscrit sur son bras à Auschwitz ainsi que les devises de la République française et de l’Union européenne.

Simone Veil meurt à Paris le 30 juin 2017. Conformément à ses volontés le kaddish est dit sur sa tombe notamment par les rabbins Haim Korsia et Delphine Horvilleur. Le 1er juillet 2018, les cercueils de Simone et Antoine Veil sont transférés au Panthéon.

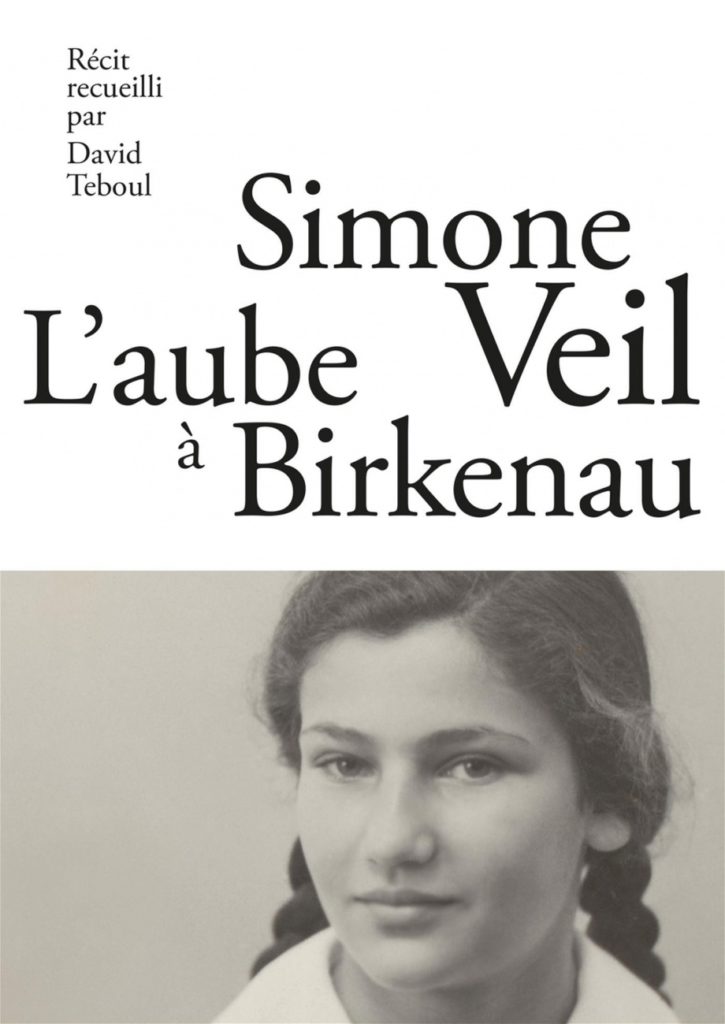

Entretien avec David Teboul, Réalisateur et écrivain

Dans L’aube à Birkenau, vous racontez comment vous avez beaucoup insisté pour rencontrer Simone Veil, comment lors de cette première rencontre, vous lui parlez de son chignon, comment cela crée une relation particulière entre vous…

Quand nous nous sommes rencontrés, ce n’était pas tant moi qui rencontrais Simone Veil que le petit garçon de 1979 qui rencontrait Simone Jacob, c’est-à-dire moi admiratif devant la télévision enfant qui rencontrait la jeune fille au camp. Elle me parlait beaucoup de papa, de maman, on parlait beaucoup du camp, elle avait 16 ans, – Marceline Loridan‐Ivens disait : « On a l’âge de son trauma ».

Lorsque vous la rencontrez, elle vous demande ce qui vous a intéressé chez elle et vous répondez : « Votre chignon, Madame ». Comment cette réponse vous est-elle venue ?

Quand j’étais enfant, ce qui m’avait surpris, c’était aussi que, derrière ce chignon qui est une certaine marque de rigueur, il y avait toute cette histoire, tout ce qu’il fallait réparer. Moi je n’ai jamais cru à la dimension conventionnelle de Simone Veil. C’est une femme qui, sous des aspects qui pouvaient sembler l’être, n’était pas conventionnelle. Lorsque je l’ai rencontrée, elle était en tailleur, c’était une ancienne ministre, etc. mais je n’y ai jamais cru, Simone Veil, c’était une femme révoltée. Simone était tendre avec moi. Je sais qu’on dit qu’elle n’était pas comme ça, mais moi je ne peux dire que ce que j’ai vécu : elle était tendre.

Cet objet si particulier, L’aube à Birkenau, contient au moins trois ou quatre livres. Comment a-t-il été pensé ?

Je voulais qu’on dissocie la parole de Simone Veil de la mienne, c’est important, je voulais un objet où on puisse entendre la voix, je voulais respecter le fait que tout ça venait d’échanges, ne pas être dans le filtre de l’écriture. On a travaillé sur les typographies pour se rapprocher du sonore, et puis il y a ces images. J’ai travaillé avec un graphiste suisse remarquable. Rien n’est laissé au hasard et, finalement, c’est un objet qui est à la fois visuel et sonore, sans que ça ne soit posé comme ça.

Dans certains échanges, on sent votre présence, dans d’autres comme entre Simone et sa sœur Denise, on ne vous sent presque pas…

Oui, parce que dans cet échange avec sa sœur Denise, je ne voulais être qu’une ponctuation dans un moment entre elles. Alors que dans l’échange avec Marceline par exemple, je suis partie prenante. Je pensais qu’il pouvait se produire quelque chose qui leur appartienne, mais qui n’était possible que si deux survivantes se rencontraient. Ce sont deux filles de Birkenau qui parlent de Birkenau, c’est très différent de quelqu’un qui interrogerait Simone ou Marceline sur la vie à Birkenau.

Lorsque vous faites ce livre, pensez-vous faire œuvre de mémoire ?

J’avais envie de réentendre la vie de Simone Veil et les mots de Simone Veil, et je me disais que, peut‐être, cela participerait de la mémoire, mais ce n’était pas mon intention première ; mon intention était de donner à entendre les mots de Simone Veil sans distanciation. La mémoire, c’est très compliqué comme question. Moi je ne peux pas parler d’un objet de mémoire. Je crois que je me suis intéressé à des choses très infimes dans la déportation de Simone Veil et cela en fait quelque chose de central dans ce témoignage. L’infime, c’est ce qui reste au fond de l’expérience humaine. Ce texte, de par la nature de ce que raconte Simone Veil, est proche presque d’une œuvre de fiction, même si ça ne l’est pas du tout. Mais, au fond, ça part d’un récit simple : l’histoire d’une femme confrontée à la guerre, à son arrestation, à sa déportation, à l’après. Je ne lui demande pas ce qu’elle a vécu, je lui demande si elle a ressenti des choses. Ce qui m’intéresse, c’est le sujet je, le sujet Simone Veil.

Dans l’échange entre Simone Veil et Paul Schaffer, celui-ci dit « ils n’imaginent rien du tout » et ils, ce sont tous les autres, c’est-à-dire vous aussi, mais vous êtes là, avec eux…

Je crois que c’est inimaginable ce qui s’est passé dans les camps, on est allé au‐delà de l’humain. Et, justement, la mémoire c’est aussi d’avoir juste la modestie d’entendre ce que disent les survivants. Mais imaginer, ce serait étrange, obscène. D’ailleurs en réalité, les gens n’imaginent pas, ils pensent imaginer mais ils n’imaginent pas, et tant mieux.

Vous choisissez de finir ce livre par un texte de Simone Veil : Le kaddish sera dit sur ma tombe. Que représente ce kaddish ?

Il dit tout par rapport à sa judaïté. Simone Veil était athée et sa judaïté est absolument liée aux six millions de personnes qui ont été assassinées. C’est un lien très fort : Simone Veil était profondément juive, profondément athée et profondément française, les trois à la fois. C’était une survivante. Simone Veil était profondément attachée à la France et, d’ailleurs, un de ses combats était pour les Justes, ces hommes et ces femmes qui ont pris des risques très lourds de conséquences, pas par engagement résistant ou par opposition, juste pour des questions d’humanité.

À l’issue de ce livre, reste-t-il des questions que vous auriez voulu lui poser ?

La question de l’aube, oui. Je ne lui ai jamais demandé si on rêvait la nuit et comment c’était le matin au camp. C’est pour ça que ça s’appelle L’aube à Birkenau, parce que l’aube c’est à la fois la nuit et le jour qui se lève, c’est à la fois un recommencement, un espoir et aussi, au camp, une journée où on risquait de perdre la vie.

Propos recueillis par Antoine Strobel-Dahan

récit recueilli par David Teboul,

Les Arènes, 2019, 20 €

Lire notre article : L'aube à Birkenau, Simone Veil qui parle après elle