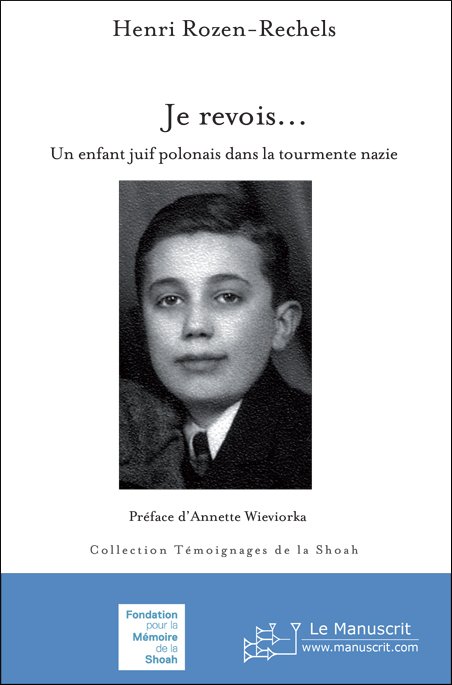

Éditions Le Manuscrit/Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2012

Henri Rozen-Rechels, né Rozen en 1933 à Demblin‐Jrena, en Pologne.

Déporté avec son grand‐père à 10 ans au camp de Czestochowa.

Fin 1944 : Henri et son grand‐père sont évacués en wagons à bestiaux au camp de Buchenwald.

Avril 1945 : transfert à pieds et en wagons ouverts en direction de Theresienstadt.

8 mai 1945 : le convoi est accueilli par des partisans en gare de Prague, le grand‐père d’Henri y git sans vie. Avec sa mère, ils émigrent clandestinement à Paris où Henri saute rapidement deux classes et obtient le certificat d’études. Il épouse Jeanne avec qui il a deux fils.

Le jour commençait à poindre à travers les interstices du wagon, lorsque les portes coulissèrent avec fracas et s’ouvrirent. Un paysage blanc et glacial nous a accueillis. Encore plus glaciales, les premières images. Les SS alignés le long du convoi, avec bergers allemands, hurlant des ordres pour nous faire mettre en rangs. Je basculais de mon rêve en plein cauchemar. Je revois les miradors au‐dessus de nos têtes, avec mitrailleuses pointées sur nos têtes. Les barbelés, et surtout la grande porte, l’entrée du camp de Buchenwald.

Je me sentais pris dans un tourbillon d’irréel, de fin du monde. Nous étions dans le monde concentrationnaire. L’ultime marche vers l’horreur, imaginée par les nazis.

La suite des événements me revient par flashs, plus ou moins nets. La pression de la main de mon grand‐père dans la mienne, pour me rassurer. Il était toujours là pour me protéger. Je réalise de plus en plus la chance que j’ai eue d’avoir presque toujours près de moi une maman, un grand‐père, pour me tranquilliser.

Je nous revois dans une grande salle, complètement nus, tremblant de froid, alignés les uns contre les autres. Une image bien précise, avec beaucoup de netteté. Je me trouvais à la droite de mon grand‐père, serrant ma petite main dans la sienne. Il me disait de ne pas avoir peur. Où puisait‐il cette force alors que, parfaitement conscient de notre situation, il devait être bien plus terrorisé que moi ? De nouveau, tout est flou dans ma mémoire.

Nous sommes passés sous des douches, avec appréhension. Des rumeurs entendues, enfouies dans nos mémoires qui ressurgissaient… Je me souviens d’une grande bassine, il fallait s’y tremper entièrement. Je me souviens de la peur que j’ai ressentie, j’ai pensé à la mort. Je ne voulais pas, j’ai résisté. Une main puissante s’est posée sur ma tête et m’y a enfoncé. Ç’a été très rapide.

Vague souvenir d’un passage dans une autre salle, où l’on nous a distribué des habits. C’étaient nos premiers uniformes rayés. Jusqu’à Buchenwald, dans les camps où nous avions été internés, nous avions toujours pu conserver une partie de nos affaires. Sur ce plan également, Buchenwald a marqué une rupture totale avec le monde que nous avions connu. Et puis, nous nous sommes retrouvés dans notre premier Block. Je suis presque sûr que c’était le Block no 63. Je me souviens d’avoir ressenti un grand soulagement. Il y avait un peu de chaleur, on nous a servi une ration de nourriture. Je recommençais à me sentir en sécurité, mon grand‐père à mes côtés, qui me protégeait.

Comment ai‐je pu oublier ? La journée devait commencer tôt à Buchenwald. Je retrouve difficilement le déroulement chronologique d’un jour ordinaire. Seulement des instants. Le premier réveil dans le châlit. À côté de moi, je croise un regard fixe, sans vie. Je détourne la tête. Tout à l’heure, il ira rejoindre les autres cadavres, à l’extérieur du Block. Le service de ramassage passera. Une équipe de deux ou trois internés, avec de grandes brouettes, chargée de transporter les morts. Destination, les fours crématoires. Cadavres squelettiques, empilés dans tous les sens, aux regards éteints. Ils ont cessé de voir l’horreur. Ici la mort ne fait plus peur. Elle a perdu de son mystère. Nous la côtoyons à longueur de journée. Elle fait partie de notre univers quotidien.

(…)

Notre camp, dit « le petit camp », se trouvait, me semble‐t‐il, à l’extrémité du complexe concentrationnaire de Buchenwald. Derrière notre Block, je me rappelle seulement les barbelés, champs et miradors. Block no 66. Seulement des enfants. Au bout de combien de temps y ai‐je été transféré ? Quelques semaines, me semble‐t‐il. (…)

Pour moi, de me trouver avec les autres enfants, je me souviens d’une atmosphère plus détendue, moins oppressante, un certain espoir. Je me remémore, en particulier, une soirée. La température était douce, il flottait dans l’air un parfum printanier. Nous avions nos cœurs plus légers. Assis par terre, en cercle, nous chantions. C’est pendant cette soirée que j’ai entendu mes camarades fredonner Arim deim Faier (« Autour du feu »). Un chant nostalgique et plein d’espoirs. Depuis, lorsqu’il m’arrive d’entendre cette mélodie, ce sont ces instants que je revis au plus profond de moi‐même. Ce soir‐là, une petite lueur d’espoir semblait nous parvenir de notre longue nuit.

Parmi nous se trouvait un garçon nommé Élie Wiesel. Le destin était en marche. Qui aurait pu le prévoir ? Grâce à ses écrits, j’ai pu situer certaines dates et me remémorer des instants que nous avons vécus ensemble.

Notre libération approchait. Cela se percevait à travers l’atmosphère qui régnait dans le camp. Le bruit des canons se rapprochait. Une surveillance nettement relâchée, on sentait la fin. À travers les haut‐parleurs, des ordres étaient lancés de se rassembler devant son Block et de se diriger vers un lieu d’évacuation. Il était possible de s’y soustraire car l’encadrement était de plus en plus anarchique. Nous étions partagés entre l’espoir et la crainte. Le bruit courait que les SS allaient tout faire sauter avant leur fuite. Quoi faire ? J’ai devant les yeux le visage d’un ami de mon grand‐père. J’entends ses paroles : « Advienne ce qui voudra, moi je n’irai pas plus loin. » Grand‐père m’a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais partir, car j’avais peur de la menace. Fallait‐il qu’il soit abattu et découragé pour me demander à moi, l’enfant, de prendre la décision.