La fête de Pessah a aussi d’autres noms : on l’appelle Hag ha matsot, la fête des azymes, et hag ha aviv, la fête du printemps, et zman heroutenou : le temps de notre liberté.

En réalité, il y a entre ces noms quelque chose de commun – un oxymore : la force du jaillissement d’une part, et la vulnérabilité des passages de l’autre.

Et si Pessah était une autre naissance ?

Et si la liberté était aussi une affaire personnelle ? Qu’est ce qui est différent cette année des autres années ?

Éclairages hassidiques sur quelques dimensions de la fête des Azymes.

La force et la vulnérabilité

En terre d’Israël, Pessah a lieu au printemps – Pessah doit avoir lieu au printemps, au point qu’une fois toutes les quelques années, on ajoute un mois de Adar (Adar II), pour s’assurer que le sens de la sortie d’Égypte soit incarné par une nature qui renaît, alors que les fleurs fragiles font craquer l’écorce de leurs bourgeons.

Oui, il faut une force incroyable aux fleurs d’une nouvelle saison pour percer l’écorce de leurs bourgeons, et en même temps, les jeunes pousses sont si fragiles.

Tout comme les Bnei Yisrael qui se retrouvent soudain précipités, sortis ‘en hâte’-b’hipazon, dans la nuit du “Passah”, le passage du divin au‐dessus de leurs maisons, dans le désert de leur liberté.

Oui, la liberté est un jaillissement, au point qu’on n’a pas le temps de laisser la pâte du pain lever.

Oui, lorsqu’on sort d’esclavage, on est vulnérables, comme ceux à l’arrière de la colonne qui seront assaillis par Amalek, dont la pensée hassidique, en appelant à la gematria, nous donne une lecture intérieure : Amalek correspond à la gematria du mot safek, « le doute ».

Oui, il est facile de douter de nous‐mêmes lorsqu’on a été aliénés trop longtemps.

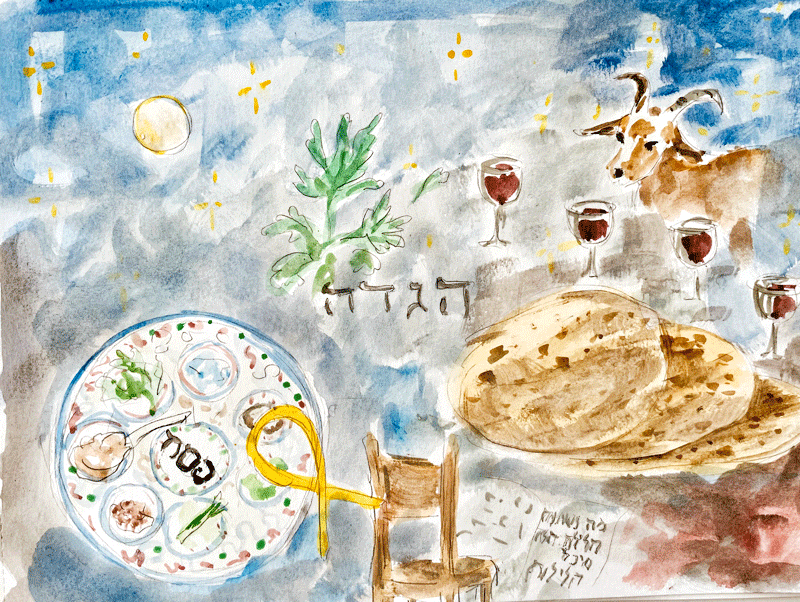

Alors, en mémoire de ces émotions paradoxales, et pour pleinement goûter à l’ambivalence de la libération, on consommera, pendant une semaine, en lieu du hamets qui accompagne notre année, des azymes, ces galettes de pâte non levées dont certains d’entre nous gardent peut‐être en bouche, depuis l’enfance, le goût doux‐amer qui convoque à la fois les souvenirs des fête familiales, et l’austère simplicité de la liberté soudainement retrouvée.

Rosh haShana, Pourim, Pessah : début, fin, début

Et voilà que si l’on replace la fête de Pessah dans le mouvement du calendrier juif, un autre éclairage surgit.

Pessah a lieu au milieu du mois de Nissan. Or le mois de Nissan, selon le récit biblique, n’est autre que le “premier mois de l’année” – Ha hodesh haze : ce mois‐ci, dit Dieu aux bnei yisrael avant qu’ils ne sortent d’Égypte.

Ce qui signifie que Pessah serait notre première fête, et Pourim la dernière.

Or Pessah semble être la face inversée de Pourim : ’histoire de Pourim est peut‐être la plus proche de nos existences,elle se passe en galout, exil, Dieu, non content d’être caché (nistar), semble obstinément absent du destin des hommes, et les Juifs n’ont comme recours que leur foi intime et leur courage pour renverser le ‘sort” (pour), d’où vient le nom de la fête.

À Pessah, c’est tout l’inverse : Pessah est la fête de la grande guéoula (rédemption) par la libération des esclaves hébreux (les mêmes lettres inversées du mot Galout), à travers la hitgalout (révélation) du Divin qui aurait sorti lui‐même son peuple d’une “main forte et d’un bras étendu”. La sortie d’Égypte ne semble rien devoir au hasard mais au contraire à une intentionnalité forte du Divin, exprimée à travers la voix de Moïse et Aharon au Pharaon récalcitrant : “Laisse partir mon peuple”.

Et tandis que la personnalité de Pourim parle de déguisement, d’excès, de banquet luxueux, et de boire jusqu’à ne plus savoir distinguer entre le bien et le mal, l’ethos de Pessah est tout l’inverse : les rites incarnés ici, à travers les aliments consommés lors du séder et tout au long de la fête, parlent de simplicité et du goût âpre du “pain de misère”, mais aussi des saveurs amères faisant référence – à la fois aux larmes versées lors de l’esclavage, et en même temps aux défis de cette “difficile liberté”, pour reprendre les mots de Levinas. Oui, comme le montre à maintes reprises le récit biblique, à travers les plaintes de Bnei Yisrael et leurs ambivalences, bien compréhensibles, en chemin vers la liberté, sortir d’Égypte, c’est aussi perdre de vue un monde connu et une “zone de confort” pour se retrouver, vulnérables, dans le désert de la vie.

Alors pour se reconstruire, après le chaos de Pourim, qui rappelle celui, fondateur, du tohu bohu du début du monde, on ouvre la fête de Pessah par un séder (literalement un “ordre”) : comme dans toute bonne thérapie, on passe en revue notre histoire et les étapes de la libération, tout en revivant dans nos corps, à travers nos sens et les souvenirs qu’évoquent les goûts et les chants, les émotions de l’esclavage et du passage à la liberté.

Du chaos primordial à l’ordre fondateur, de la connection intériorisée au divin dans un monde où Dieu semble absent à la naissance d’un peuple porté à bout de bras de son Dieu, de Pourim à Pessah, de Rosh haShana à Pessah, de fin à début et de début à début, ce n’est peut être pas pour rien si le kiddoush de Shabbat qui nous accompagne tout au long de l’année nous rappelle ces deux moments fondateur maasei bereshit, “les acte de la création”, la naissance du monde, yitziat mitzrayim, la sortie d’Égypte, la naissance de nous en tant que peuple.

Mais la fête de Pessah ne se décline‐t‐elle qu’au “nous” ?

La sortie d’Égypte : une mémoire collective, une traversée personnelle

À première vue, tout dans ce rite semble de l’ordre du collectif : le récit est par définition lié au lien, puisqu’il implique quelqu’un qui parle et quelqu’un qui écoute. La mémoire, ici, est celle d’un peuple qui continue de co‐construire son identité en se racontant à lui‐même l’histoire mythique de ce qui lui est arrivé.

Et bien sûr, la dimension de transmission est centrale au rite, Pessah étant l’une des fêtes dans laquelle les enfants, à travers le chant, les questions, et, tradition culturelle devenue presque un rite, le jeu de l’afikoman caché à retrouver.

Et pourtant, c’est bien comme une histoire personnelle que la haggada nous invite à lire le récit de la sortie d’Égypte “comme si on était soi‐même sorti d’Égypte.”

Pour les maîtres hassidiques aussi, la sortie d’Égypte est un mouvement profondément intime. La hassidout, on le sait, a tendance à proposer une lecture intérieure, symbolique, des récits bibliques et de ses personnages. Ainsi pour le Rav Menachem Nahoum mi‐hernobyl, l’un des premiers disciples du Baal Shem Tov, le mot « Égypte », mitsrayim, doit se lire meitsar yam : le détroit de mer.

Oui, dans une perspective hassidique, l’Égypte n’est pas tant un pays qu’une parabole, et mitsrayim n’est pas tant un lieu géographique, qu’un lieu symbolique, et un lieu de passage : le canal des eaux maternelles, fendues par notre naissance.

De même, dans une perspective hassidique, Pharaon, le roi d’Égypte qui, le “cœur endurci”, résistera si longtemps à laisser partir les esclaves hébreux, n’est autre qu’une personnification de l’ego – la partie de nous qui cherche en permanence à tout contrôler et qui n’abdique que quand la vie nous met à genoux… Cela vous parle ?

Et ce n’est pas fini.

Pour le Meor Einayim, l’Égypte, enfin, n’est autre qu’un état intérieur : un état de conscience qu’il appelle galout ha daat, “l’exil de la conscience”.

Cela signifie que la sortie d’Égypte est non seulement une affaire personnelle, mais aussi une affaire perpétuelle ! On n’est jamais à l’abri de retomber en Égypte : personne ne peut affirmer être conscient en permanence. Dès que l’on retombe dans nos schémas intérieurs, nos actes manqués, nos réactivités non conscientisées, nous voilà de retour en Égypte. Mais la bonne nouvelle est aussi qu’il suffit d’ouvrir les yeux et d’amener de la conscience aux pensées et émotions qui nous habitent pour être libres à nouveau. La sortie d’Égypte est donc aussi une affaire personnelle, un travail intérieur constant qui, plus qu’un événement de libération une fois pour toutes, est une oscillation, et un appel constant à la cultivation de la conscience au quotidien.

Un séder qui fait sens

Si l’on voit le séder comme le rite obligatoire qu’il faut bien faire avant de passer à table, si on le fait en mode automatique pour aller vite ou sans bien comprendre ce que l’on dit, disons le tout net : on risque de s’ennuyer à mourir.

Mais si l’on voir le séder pour ce qu’il est : un rite incarné transformateur de conscience, comme un rituel shamanique, avec des aliments‐symboles et le vin qui lie, un rite intime et partagé d’une parole qui libère, de la transmission d’une histoire qui construit et de partage de sens qui réunit, alors cette nuit peut devenir l’une des plus belles de l’année.

Pour nous aider à y faire sens, quelques conseils simples : bien dormir dans la nuit et dans la journée qui précèdent le séder – renouez avec la sieste ! Prendre un bon goûter, pour ne pas arriver affamés, mais mieux “goûter” le sens des rites à chacune des étapes du séder.

Idéalement, lire un peu la hagadda et se renseigner sur les rites avant la fête (pourquoi pas y accorder autant d’importance que le ménage ou la cuisine de Pessah ?) et, le soir du séder, lire les textes dans la langue que l’on comprend, poser toutes les questions qui nous viennent, et inviter tous ceux qui sont autour de la table à poser les leurs… Venir acteurs de nos rites leur donne plus de chance de nous transformer dans tous nos sens.

Un autre Ma Nishtana

Le séder s’ouvre sur cette chanson dont la mélodie vous reviendra peut‐être en lisant ces lignes “ma nishtana ha lala ha zé” “qu’est ce qui est différent cette nuit” ?

Cette année, le séder sera peut‐être encore plus différent que d’habitude.

Cette année peut‐être plus que d’habitude, il est difficile d’être juif en France.

Difficile, surtout pour les enfants et les étudiants scolarisés dans des écoles où ils ont à subir, de plus en plus souvent, insultes ambiantes ou hostilités directes à leur identité.

Cette année, nous avons entendu, le cœur fendu, plus d’un petit venir avec réticence aux rites de sa famille, au point de déclarer “ne pas vouloir être juif”.

Cette année, c’est peut‐être aussi cela qui sera différent.

C’est le moment, pas seulement de raconter notre histoire collective, mais d’écouter la leur, celle de nos petits face à l’antisémitisme. Celle qu’ils vivent au présent.

La douleur et le poids d’être juif dans des sociétés non‐juives et en proie à la haine de qui l’on est n’est pas nouvelle dans notre mémoire collective.

Pour d’autres générations, la douleur des jeunes d’aujourd’hui résonnera peut‐être avec celle qu’ils ont vécu, enfants, à la fin des années trente, en Europe ou dans les années cinquante et soixante en Afrique du Nord.

Et puis, il y a le drame actuel d’une captivité bien réelle, à la frontière de l’Égypte d’aujourd’hui.

Cette année, pour le second Pessah de suite depuis le 7 octobre, des familles israéliennes passeront le séder sans leurs bien‐aimés, encore otages à Gaza.

Oui, l’histoire semble se répéter et la folie humaine semble aussi fidèle qu’un cycle bien réglé.

Mais c’est peut‐être là‐même, dans le mouvement répétition du monde, que nous attend aussi l’espoir : de même que le plateau du séder est rond, l’œuf qui y trône, en souvenir du korban hagiga, vient aussi symboliser la vitalité des cycles, la force du renouveau et, comme Pessah, la promesse des renaissances et du jaillissement de la vie. Le rappel que la sortie d’Égypte est une promesse sans cesse renouvelée.

C’est cela aussi le message de la hassidout : il n’y a pas d’exil trop noir dont on ne puisse remonter. Il n’y a pas d’Égypte éternelle dont on ne puisse, collectivement, sortir, encore et encore.

À nous de continuer à y croire, et d’œuvrer pour la faire advenir – et peut‐être que cela commence, croyez‐le ou pas, par quelque chose d’aussi simple que de manger des symboles, et de raconter notre histoire.