Quelle drôle d’idée que d’appeler le récit fondateur du peuple juif l’Exode. Pourquoi tourner le regard vers ce qui est quitté plutôt que vers l’horizon de la terre promise ?

Peut être parce que l’identité se construit souvent en réaction. Spirituellement, l’identité juive se forge en opposition à l’idolâtrie et, politiquement, à Pharaon. De telle sorte que la haggada peut se lire comme une mise en garde contre les dérives du pharaonisme, du culte de l’homme fort, de la tyrannie.

Le séder ne se contente pas de célébrer la défaite de Pharaon : il construit un système éthique, spirituel et politique pour en empêcher le retour. Voilà comment.

1. Des nombres aux noms

Pharaon ne voit dans les Hébreux qu’une masse indistincte, une entité anonyme et menaçante “rav ve’atsoum” – nombreuse et puissante. À l’inverse, la tradition juive se méfie de cette anonymisation et interdit le recensement direct des Juives et Juifs, un interdit qui avertit du danger de réduire l’humain à un nombre, rappelant l’irréductibilité de la vie humaine : "Quiconque sauve une vie sauve un monde entier", dira le Talmud.

2. Empathie ou barbarie

Le cœur endurci de Pharaon, insensible à la souffrance, y compris de son propre peuple, est l’un des leitmotivs de l’Exode. À l’inverse, c’est l’irruption de l’empathie de Moïse qui change le cours de l’histoire, lorsqu’il se lève contre l’Égyptien qui opprime les esclaves hébreux1. Le Midrash2 rapporte un épisode touchant, Moïse plaidant auprès de Pharaon la cause des esclaves : “Un esclave qui ne se repose jamais finit par mourir”. Et contre toute attente, Pharaon concède un jour de repos hebdomadaire – Shabbat. Si l’empathie de Moïse peut parfois s’incarner dans une réaction impulsive, on voit qu’il sait aussi la mettre au profit d’une négociation avec le pouvoir, faisant valoir que l’oppression n’apporte à l’exploiteur que des bénéfices à court terme.

Mais l’histoire de la sortie d’Égypte ne se contente pas d’opposer à un pharaon impassible un Moïse empathique, la Torah exige de ses lecteurs qu’ils aillent puiser aux sources de l’expérience égyptienne pour bâtir une éthique de l’accueil “Tu n’exploiteras pas l’étranger et tu ne l’opprimeras pas, car vous avez été des étrangers en Égypte.” 3

3. Pharaon concentre le pouvoir, le judaïsme le distribue

Le modèle pharaonique est celui d’un pouvoir vertical, autoritaire, auréolé de divinité. Les midrashim se jouent de ce culte grotesque : Rashi rapporte que, si Pharaon se baignait chaque matin dans le Nil, c’était moins pour faire un avec le fleuve sacré que pour cacher à son peuple que tout fils de dieux qu’il était, il devait parfois faire ses besoins… Au culte de la personnalité, la Torah oppose un modèle de chef malgré lui et bégayant. La haggada va jusqu’à pudiquement taire le nom du héros de l’Exode : Moïse est absent du séder, il disparaît sur la pointe des pieds, ne laissant derrière lui qu’une loi et une promesse.

4. L'amnésie de Pharaon contre le rituel de la mémoire

“Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui ne connaissait pas Joseph” (Exode 1:8). Comment un roi peut‐il ignorer celui qui sauva son peuple de la famine ? Le Talmud répond que cet oubli n’est pas une lacune historique mais un refus de reconnaître la dette. La tyrannie commence là : dans l’effacement conscient de l’Histoire. Être juif au contraire, c’est être yehudi4, c’est porter la gratitude au cœur de son nom. La tradition juive fait allégeance aux souvenirs. Zakhor – « souviens‐toi » : des injustices comme des délivrances, du mal qu’on t’a fait et de ce que tu dois,d’Amalek, de l’Égypte, mais aussi de la création, du Shabbat, de la sortie d’Égypte… Se souvenir, c’est empêcher que l’histoire ne se répète.

La Mishna Pessaḥim nous demande de commencer le récit de l’Exode par la honte (mathil bignout) et de le conclure par la gloire (umesayem bishevah). Les rabbins, comme à leur habitude, se disputent sur le sens à donner à ce propos. Shmuel ancre la proposition dans le matériel, il dit : commençons par notre esclavage, terminons par notre liberté. Rav propose une lecture spirituelle et réplique : commençons par l’idolâtrie de nos ancêtres, terminons par leur cheminement vers Dieu.

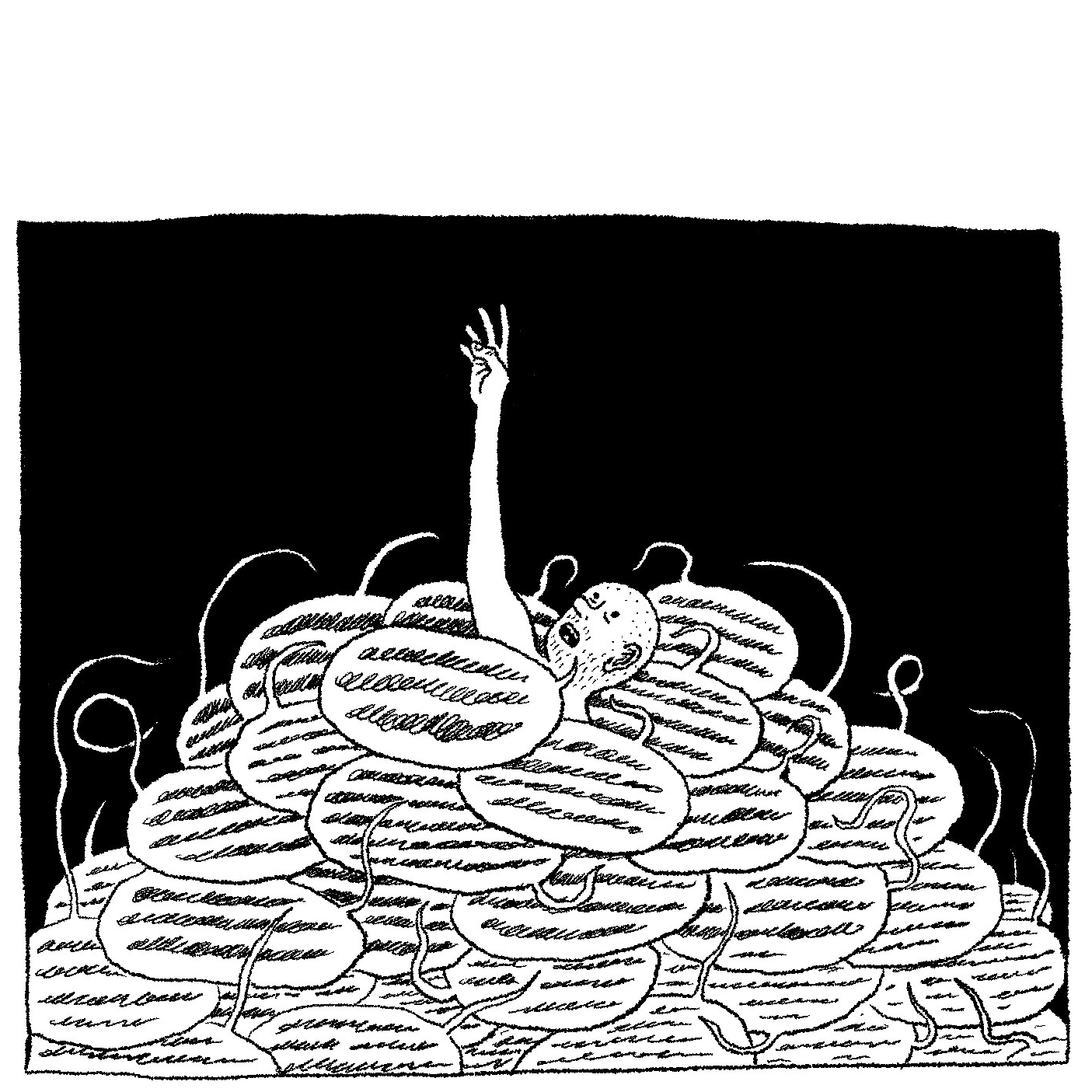

Ces deux lectures ne font qu’une : face aux pharaons d’hier et d’aujourd’hui, il ne s’agit pas simplement de défaire les mauvais décrets, mais bien de libérer nos imaginaires de l’emprise de l’illibéralisme.

Pessah semble célébrer un récit historique, celui de la libération du peuple juif. Mais les sages nous enseignent que notre rédemption ne se résume pas à un événement passé, et qu’elle ne peut véritablement être racontée que comme une geoula arikhta – une rédemption toujours inachevée. Comme le peuple élu, la liberté est souvent en ballotage, parfois à conquérir, parfois à préserver et toujours fragilement acquise.