Pour faciliter la lecture, cet article est chapitré. Vous pouvez rejoindre directement un chapitre en cliquant sur les liens ci‐dessous :

Limogeages dans les services de sécurité et dans l’armée

Affaiblissement des contre-pouvoirs

Trajectoire autoritaire et comparaisons internationales

Résilience démocratique

Limogeages dans les services de sécurité et dans l’armée

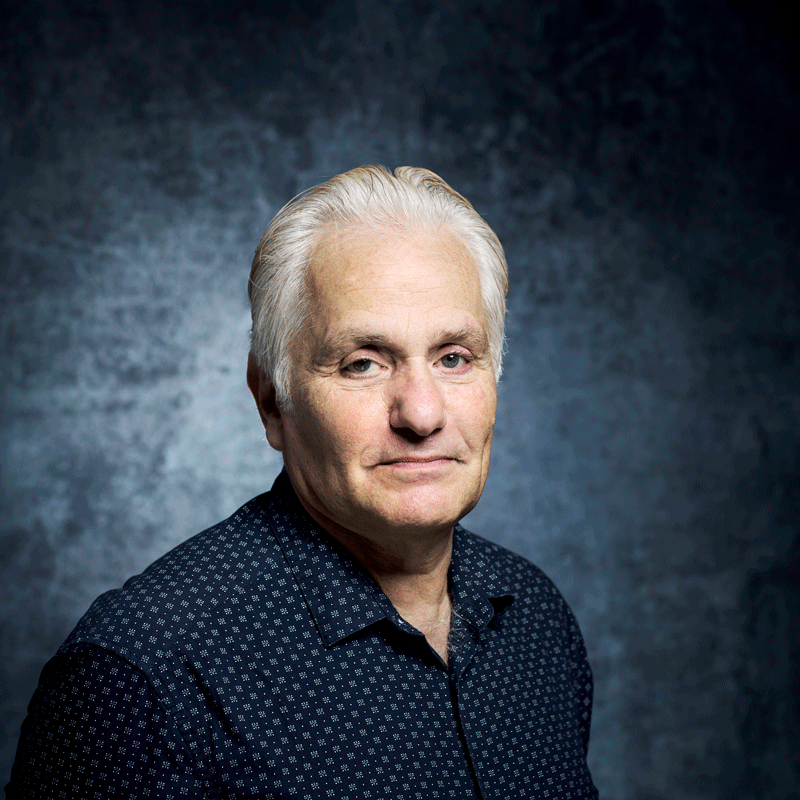

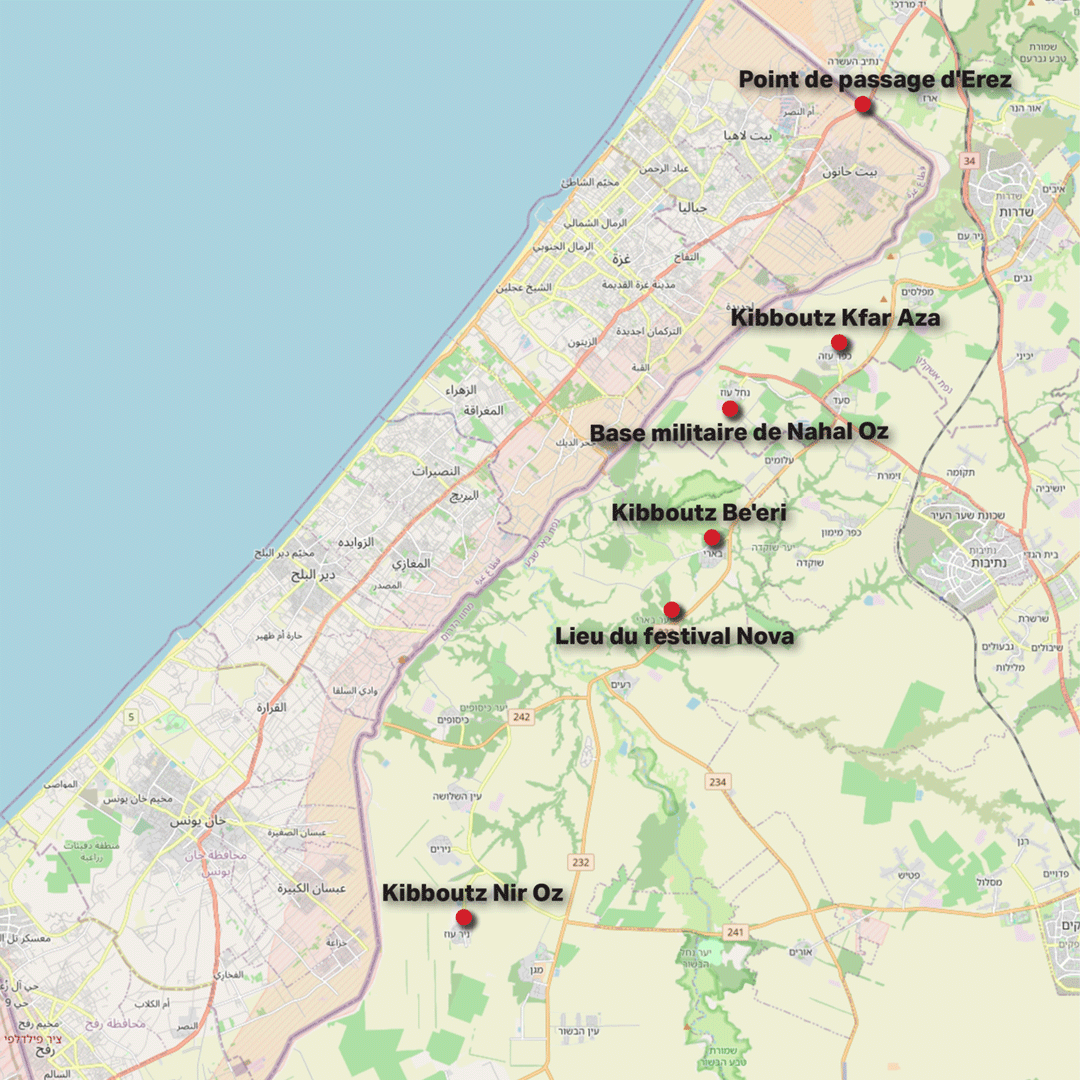

Antoine Strobel-Dahan Depuis l’attaque du 7 octobre 2023, plusieurs hauts responsables de la sécurité israélienne ont été remplacés ou ont démissionné sous la pression : on pense à Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui a été démis de ses fonctions en novembre 2024 après avoir publiquement exprimé des désaccords avec Benjamin Nétanyahou, à Herzi Halevi, chef d’état-major de l’armée, qui a démissionné début mars 2025 ou à Ronen Bar, chef du Shin Bet, dont le limogeage a été annoncé par le Premier ministre Nétanyahou le 16 mars 2025, officiellement en raison d’une « perte de confiance continue » – la Cour suprême a temporairement suspendu cette décision le 21 mars 2025. Sans compter la procureure générale et conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav‐Miara, qui semble être la prochaine sur la liste. Quelle est la signification des récents limogeages de hauts responsables de la sécurité ? S’agit-il d’une restructuration normale ou d’un mouvement politique pour contrôler les institutions sécuritaires ?

Denis Charbit Il existe deux interprétations à ce mouvement de têtes qui tombent l’une après l’autre. La première se place au niveau de l’opinion publique, laquelle estime que ces élites militaires étaient vouées tôt ou tard à remettre leur démission pour avoir échoué à anticiper le massacre de masse du 7 octobre. C’est le prix à payer en démocratie lorsqu’une faute aussi grave a été commise en haut lieu. Comme les autorités israéliennes ont déclaré la guerre aussitôt après, ces démissions ont été publiquement annoncées et simultanément suspendues sine die, dès que la situation le permettrait en vertu du principe qu’on ne quitte pas un navire lorsqu’il fait naufrage. De fait, personne n’a réclamé le 8 octobre la démission immédiate des têtes militaires et politiques. Il suffit qu’elles aient reconnu leur responsabilité et annoncé que la sanction allait prendre effet une fois l’opération militaire terminée. À ce moment‐là, on table sur une opération militaire qui se prolongerait jusqu’à la fin de l’année 2023. C’est un sursis accordé à tous ceux qui ont leur part dans cette catastrophe qu’ils n’ont pas vu venir. Ils sont conscients d’être sur la sellette, espérant dans ce laps de temps de courte durée se ressaisir et redorer leur blason, conscients que cela compenserait partiellement leur faute, sans qu’elle puisse être jamais rachetée. Ils partiraient ainsi la tête baissée, mais avec le sentiment du devoir accompli. Ce sursis durerait le temps de la riposte. Or, la guerre est là depuis un an et demi, ce que personne n’envisageait alors, y compris dans les rangs de l’armée, ce qui explique pourquoi, loin d’une démission collective, chacun choisit le moment qui lui semble opportun pour passer la main. Les démissions successives s’inscrivent dans ce scénario prévu dès le début par les intéressés et dont l’opinion publique ne doute guère que, l’un après l’autre, tous s’exécuteront. Question de norme et de prise de conscience du caractère unique de l’effondrement général qui appelle et exige une sanction irréfragable.

Cette interprétation souffre d’un défaut majeur : alors qu’elle vise indistinctement les politiques et les militaires, de fait, il n’y a que ces derniers qui s’y sont tenus, à l’exclusion de tout responsable politique, à commencer par Nétanyahou. Il est vrai qu’en tant qu’élu, il dispose d’une plus grande latitude que les élites militaires qui ont été nommées à leur fonction et peuvent être remplacées : Netanyahou pouvait suivre leurs traces et déclarer qu’il démissionnerait aussitôt la guerre terminée ou, le cas échéant, annoncer l’ouverture d’une commission d’enquête judiciaire ou encore décréter des élections anticipées à l’issue des combats ; il a non seulement récusé chacune de ces trois options, il a refusé même d’assumer publiquement ses responsabilités. Il avait un avantage de plus sur les militaires : alors que leur sort était fixé quoi qu’ils fassent en temps de guerre, en cas d’élections générales anticipées, Netanyahou aurait été jugé non seulement sur la catastrophe du 7 octobre, mais également sur la conduite de la guerre et ses conséquences. Il est prévisible qu’il dissoudra le Parlement s’il est convaincu que la guerre est perçue comme une victoire et qu’il peut compter sur sa réélection. Faute d’en être certain, il n’annonce pas les élections. Pire encore, il s’est gardé d’assumer une quelconque responsabilité, malgré son exercice du pouvoir continu depuis 2009 (excepté dix‐huit mois en 2021–2022). Il est le chef lorsqu’il y a victoire ; il déclare ne plus avoir confiance dans l’appareil militaire et sécuritaire lorsqu’il croit le moment venu de faire tomber des têtes. Cette inégalité de traitement entre l’échelon politique élu et l’échelon militaire est admissible, et Netanyahou l’exploite à son profit. Ceci conduit à une deuxième interprétation purement politique, et non morale : ces têtes qui tombent l’une après l’autre le méritent parce qu’elles sont légalement subordonnées à l’autorité politique. Celle‐ci réclame des militaires qu’elles rendent des comptes pour mieux fuir sa propre responsabilité, alors qu’une grande partie de l’opinion estiment que les responsabilités ou bien sont partagées équitablement ou bien elles sont d’abord le fait de celui qui est à la tête de la pyramide. Cela a pour effet d’avancer un autre critère pour désigner leurs successeurs : ils ne sont plus désignés en fonction de leur états de service, de leur compétence et de leur vision de la mission de l’organisme de sécurité dont il brigue le leadership, mais en fonction de leur loyauté personnelle envers la personne du Premier ministre. A ce niveau de responsabilité, on attend des détenteurs de ces fonctions qu’ils puissent préserver leur indépendance professionnelle, et si nécessaire, quitte à exécuter des décisions avec lesquelles ils ne seraient pas d’accord. Ce basculement de la démocratie israélienne est apparu dans la façon dont Nétanyahou a annoncé le remplaçant de Ronen Bar à la tête de la sécurité intérieure sans attendre la décision de la Cour suprême, puis a annulé cette nomination le lendemain. On lui a reproché, d’une part, d’avoir écrit un article critiquant les dénégations de Trump en matière de crise climatique ; d’autre part, d’avoir participé à une manifestation contre la réforme judiciaire au printemps 2023. Ce dernier grief est perturbant car il signifie que l’allégeance l’emporte sur la compétence.

ASD Vous dites qu’on se demande ce qui compte entre la loyauté envers le Premier ministre et la compétence. Mais allons plus loin : la question de cette loyauté envers l’exécutif n’est-elle pas déjà une fausse question ? Si on parle de loyauté dans un poste sécuritaire, n’est-ce pas la loyauté envers l’État qui devrait compter ?

DC Si, absolument, et c’est là le problème. L’ancien chef de la sécurité intérieure, Yoram Cohen, a révélé que Nétanyahou lui avait demandé en 2014 d’exclure Naftali Benett du cabinet de sécurité sous un faux prétexte, ce que Cohen a refusé de faire, arguant que ni l’objectif ni le moyen requis ne faisaient partie de ses attributions. Cohen a eu raison de résister à la pression de Netanyahou car sa loyauté va à l’État, et à l’État de droit, avant celle qui le lie au Premier ministre. En 2020, au moment du confinement, quand le Shabak a dû géolocaliser ceux qui en violaient les règles strictes, il s’est d’abord incliné à cause de l’urgence de la crise sanitaire, puis a vite renoncé à exécuter cette tâche, expliquant que violer les règles du confinement était un délit, ce n’était pas du terrorisme, donc se situait hors de sa mission. Une autorité professionnelle doit être capable de résister aux pressions du gouvernement, quand celui‐ci lui ordonne de remplir des tâches contraires à l’intérêt supérieur de l’État et au cadre de sa mission. Nous sommes aujourd’hui au cœur de cette tension entre une vision démocratique qui cultive les contre‐pouvoirs et une vision hiérarchique des rapports entre autorité politique et la haute fonction publique (qu’elle soit civile et militaire) qui privilégie la loyauté personnelle. La tension est structurelle : le pouvoir d’État peut réclamer la lune, et c’est à la haute fonction publique de dire qu’elle n’est pas en mesure de la lui livrer.

Affaiblissement des contre-pouvoirs

ASD Justement, parlons des contre‐pouvoirs, en particulier des médias, de la magistrature et de l’université. Concernant les médias, on a vu en mars le ministre des communications, Shlomo Karhi, proposer de remplacer l’actuel Conseil de radiodiffusion par une « Commission des communications » chargée, selon ses termes, de « promouvoir la politique de la droite ». Ce qui est surprenant ici, c’est le côté complètement assumé de la chose : on demande, sans s’en cacher, aux médias publics de faire la promotion d’une ligne idéologique. Et cela s’inscrit dans un vaste mouvement qui vise les médias comme la radiotélévision publique Kan, la radio de l’armée Galei Tzahal et le quotidien Haaretz régulièrement qualifié par des membres du gouvernement de « média ennemi », de « phare de mensonges » et d’« outil de propagande anti‐sioniste ». Comment comprendre cette volonté de créer une commission des communications dont le rôle assumé serait de « promouvoir la politique de la droite » et de l’assumer aussi franchement ? Est‐ce encore compatible avec le pluralisme démocratique ?

DC Un gouvernement issu du suffrage universel se trouve en permanence dans une dialectique créatrice entre l’agenda qu’il souhaite réaliser et l’intérêt général dont il doit se soucier. Depuis 2019, et à plus forte raison depuis 2022, quelque chose dans la culture politique du gouvernement s’est détraqué : il ne gouverne plus au nom et pour le bien de l’ensemble de la société israélienne, opposition inclue, il exerce le pouvoir au nom et pour le bien d’un camp idéologique. Dans ce contexte, on dit les choses tel quel, sans prendre de gants, en ne tenant plus compte de cette oscillation raisonnable entre l’intérêt général et la conception idéologique qu’on s’en fait. Nétanyahou excelle dans la division et le pugilat. Rendez‐vous compte que Nétanyahou est capable de dire des choses aussi énormes et invraisemblables telles que : « je regrette que des gens dans le pays partagent les mêmes positions que Yahya Sinwar sur l’impératif d’un cessez‐le‐feu. »

ASD Peut‐on parler d’une stratégie de délégitimation systématique de tous les contre‐pouvoirs critiques, quelle que soit leur nature (publique ou privée) ?

DC Oui, clairement, tout ce qui n’est pas avec eux est contre eux. La démocratie n’abolit pas le conflit, elle le régule. Ici, le gouvernement exacerbe le conflit quand il ne le provoque pas. Le discours sur l’unité de la nation a totalement disparu au profit d’une rhétorique de la division qu’on entend à la radio Galei Yisarel et qu’on voit sur la chaîne de télévision Aroutz 14. Le discours qui vise tous ceux qui ne pensent pas comme eux (jusque‐là rien de plus normal) est d’une violence et d’une grossièreté inimaginable, alors que sur les radios et les chaînes publiques, les chroniqueurs qui reflètent le point de vue de l’opposition emploient des termes durs et peu amènes, reprochant à Nétanyahou « de livrer les otages à leur sort », dénonçant la « démocratie illibérale », la « machine de propagande » ou encore la « machine à empoisonner l’opinion », ce qui n’est pas du même niveau. On reproduit ce qui a si bien marché lors de la campagne électorale de Trump contre Biden aux États‐Unis en 2024 : lorsqu’on entendait ses propos outranciers, on se disait qu’il serait désavoué. En fait, non seulement il a survécu mais cet excès l’a renforcé.

ASD En mars 2025, le ministre de l’Éducation Yoav Kisch a refusé la décision d’un jury universitaire d’attribuer le prix Israël à la sociologue franco‐israélienne Eva Illouz, pour ses travaux en sciences sociales. Le motif : sa signature, en 2021, d’une pétition appelant la Cour pénale internationale à enquêter sur d’éventuels crimes de guerre à Gaza. Cette disqualification est‐elle un cas isolé ou le signe d’une volonté plus large de contrôler politiquement les espaces académiques ? Et, puisqu’on ne reçoit pas le prix Israël pour un bon article mais pour saluer une carrière brillante qui participe à l’excellence académique de ce pays, pourquoi un engagement citoyen ancien resurgit‐il aujourd’hui pour aboutir sur une forme de « punition institutionnelle » ?

DC Il faut d’abord comprendre le processus d’attribution du prix : des commissions indépendantes constituées de trois spécialistes de la discipline désignent le lauréat à l’unanimité. Le ministre peut contester publiquement le choix du jury, pas d’annuler la décision. Cela s’est déjà produit, en 2021, quand l’informaticien Oded Goldreich devait recevoir le prix et que le ministre de l’Éducation s’y est opposé à cause d’une pétition analogue signée par le chercheur. La Cour suprême avait été saisie pour arbitrer le litige et a décidé que l’objection du ministre n’invalidait guère la désignation du lauréat car le refus ne reposait guère sur des critères d’excellence académiques. Cette fois, le ministre a eu l’habileté de solliciter un nouveau vote de la commission et, contre toute attente, une des jurées a retiré sa voix. Il est donc peu probable qu’il y ait un recours devant la Cour suprême. Ce qui est terrible en plus de la ligne inquisitoriale, c’est que le ministre s’est braqué sur cette pétition signée en 2021 sans tenir compte du combat mené par Eva Illouz depuis le 7 octobre. Elle est montée au créneau pour dénoncer les discours visant à disculper le Hamas, véhiculé par l’extrême‐gauche intellectuelle. Eva Ilouz s’est prodigieusement engagée. Le ministre aurait pu se servir de son cas en soulignant que celle qui avait signé cette pétition en 2021 écrivait désormais (le 6 avril dans Haaretz) : « La vérité, c’est que depuis le 7 octobre, j’ai perdu mes illusions à l’égard des tribunaux internationaux et je ne crois plus en leur intégrité supposée inébranlable. Tant de pays commettent des crimes terribles à grande échelle. Pourquoi sont-ils épargnés, tandis qu’Israël, un petit pays menacé sur tant de fronts, est pratiquement le seul à être mis en accusation ? »

Aussi, de deux choses l’une : ou bien l’ignorance et l’incompétence règnent dans le ministère, ou bien les positions d’Eva Illouz depuis le 7 octobre sont connus et le ministre de l’Education décide de ne pas en tenir compte. Dans ce cas, on s’interroge : pour expliquer pourquoi le RN et Marion Maréchal sont kasher, on nous dit qu’ils étaient antisémites en 2021, mais qu’ils ne le sont plus aujourd’hui puisqu’ils soutiennent Israël. On accepte donc la ‘repentance’ du RN, pas celle d’une chercheuse israélienne brillante ? Indépendamment du combat qu’elle a mené depuis le 7 octobre, Eva Illouz mérite ce prix pour son excellence académique et universitaire. La mesquinerie et le fanatisme ont pris le dessus. Rappelons qu’en 1992, en pleine Intifada, le prix Israël de littérature était attribué à Émile Habibi, le romancier de la Naqba palestinienne, le Premier ministre était alors Yitzhak Shamir, du Likoud. Quelle plus triste illustration de la bêtise et de l’étroitesse d’esprit du gouvernement israélien actuel.

ASD Parlons aussi du contre‐pouvoir judiciaire autour duquel beaucoup de choses se jouent en ce moment. On parle ici des tensions persistantes qui existent entre le gouvernement et la conseillère juridique du gouvernment, Gali Baharav‐Miara, de ces élus qui parlent de « juges qui s’érigent en gouvernement alternatif » ou de la Cour suprême comme d’une « justice militante » et, bien sûr de la nouvelle réforme judiciaire engagée en mars 2025 par le gouvernement. Se pose alors la question de l’équilibre des pouvoirs mais aussi de la capacité qu’a encore la justice, et particulièrement la Cour suprême de résister à ces assauts répétés.

DC Il ne s’agit pas d’une nouvelle réforme judiciaire mais bien de la même qui avait été préconisée en 2023 et dont nous avions pensé naïvement qu’elle avait été enterrée après le 7 octobre. La guerre se poursuit, l’opinion est démoralisée, les otages toujours en détention, mais vogue la réforme. Il y a dans cette manoeuvre quelque chose de similaire à la stratégie de Trump : on frappe tous azimuts en sachant bien que l’opinion ne peut pas être au four et au moulin. On n’a pas à espérer du gouvernement une quelconque retenue. Il va édulcorer quelques paragraphes, mais l’esprit de la loi demeure.

Trajectoire autoritaire et comparaisons internationales

ASD Nombreux sont les analystes qui parlent d’une « dérive illibérale » du gouvernement israélien. Israël reste un régime électoralement démocratique, mais les signaux d’affaiblissement progressif des contre‐pouvoirs évoquent une forme de « grignotage démocratique ». Le V‑Dem Institute a d’ailleurs récemment classé Israël comme « R2GA » (Regime to Government Autocratization), soit un État où l’érosion démocratique provient de l’intérieur, sans rupture violente mais par neutralisation douce et légale des institutions indépendantes. Cela peut faire penser au régime de Orbán en Hongrie ou, pas à la même ampleur mais avec des mécaniques similaires, à la Turquie de Erdoğan. Voyez‐vous dans ces changements une tentative de présidentialisation du régime ?

DC Faut‐il être pessimiste dans l’immédiat et optimiste à moyen terme ? La démoralisation est forte aujourd’hui dans le camp démocratique – qui ne s’appelle plus le camp de la paix, d’ailleurs. On est entré dans une période d’érosion des contre‐pouvoirs, même s’ils résistent encore. Nous avançons à grands pas vers une démocratie sectorielle et électoraliste, qui s’affranchit progressivement des principes et des normes. Cette tendance est soutenue par une dynamique illibérale qu’on observe un peu partout dans le monde, à commencer par les États‐Unis.

Il y a bien une singularité israélienne : habituellement, dans ce type de révolution conservatrice, la dimension religieuse passe au second plan. Elle est secondaire, voire seconde, tels les évangéliques américains. En Israël, les revendications religieuses sont au premier plan, avec les privilèges accordés au secteur nationaliste, notamment à l’aile violente de la colonisation, et au secteur orthodoxe avec la dispense légale du service militaire. Indépendamment de cette vague illibérale sur laquelle le gouvernement israélien s’appuie pour avancer dans ce travail de sape de l’État de droit, j’ai toujours considéré que le sionisme était une dialectique permanente entre une dimension particulariste (État juif) et une dimension universaliste (démocratie). Cette dialectique‐là est sur le point d’être rompue. Une question se pose. Elle nous interroge et nous hante : si le gouvernement et la majorité qui le soutient parachèvent ce projet colonisateur et théocratique, que faire ? Allons‐nous partir au compte‐gouttes, en considérant que des lignes rouges ont été franchies qui ne nous permettent plus de vivre dans cet État ou bien allons‐nous résister ? À ce stade, ils sont plus forts que nous, ils vont plus vite que nous, mais il nous incombe, comme dans les heures sombres de notre histoire, de rester une lueur persistante malgré la pénombre alentour.

Et puisque je m’adresse à Tenoua et à des Juifs français, je veux ajouter ceci : autant je comprends l’obligation de réserve qu’observent beaucoup de Juifs en diaspora à propos de la guerre (« nous ne pouvons critiquer le gouvernement car nous ne prenons pas part aux destinées du pays »), autant sur la démocratie israélienne et la nécessité de l’aider à persister, je suis convaincu que la diaspora peut et doit assumer pleinement son rôle, être le gardien de son frère, peser de toutes ses forces, même si elle échoue, elle aussi, après nous. La diaspora doit être capable de dire un jour « si le gouvernement largue la démocratie libérale définitivement avec le consentement des citoyens, il aura rompu l’alliance. Nous nous détacherons, la mort dans l’âme, d’Israël car, outre le judaïsme, la démocratie fait sens et lien entre toutes les diasporas ».

Qu’est-ce que l’histoire juive au XXe siècle en termes démographiques si ce n’est le déplacement de Juifs qui se trouvaient dans des pays qui n’étaient pas des États de droit vers des pays démocratiques ? Si Israël cesse d’être un État de droit, si les territoires occupés sont annexés, les Juifs de la diaspora devront assumer leur rôle et dire : « Halte ! Nous ne collaborerons pas avec cette double trahison. »

ASD Vous avez parlé d’optimisme et de pessimisme et j’aimerais tenter de trouver chez vous encore un peu d’optimisme parce qu’on observe aussi des signes de puissante résilience démocratique en Israël, à travers l’humour, la presse écrite, les manifestations et aussi la production culturelle. Portez‐vous encore un espoir dans cette société qui crée, qui rigole, qui râle, etc. ?

DC Je fais partie de cette minorité qui s’inquiète de ce que la conduite de la guerre est absente du débat public en Israël. L’auto-censure est répandue. C’est ce qui se passe en général en temps de guerre, mais je m’interroge sur ce qui restera de cette culture de guerre une fois que les armes se seront tues. Aurons‐nous le courage et la volonté d’ouvrir cette plaie béante, pas seulement en déplorant le mal fait à l’image d’Israël et à son ethos, mais aussi le mal que nous avons commis ? Ces forces créatrices et démocratiques pourront s’exprimer plus librement lorsque la guerre sera finie, que les otages et les soldats seront de retour, mais en attendant, elles font face à une offensive inouïe. Les projections du film oscarisé No Other Land ont été annulées dans une section de l’Hashomer Hatzaïr à Kfar Saba, puis à l’université de Haïfa (il a finalement été diffusé) ; les professeurs d’éducation civique n’osent plus faire cours. Il n’y a pas de quoi pavoiser. Ces forces créatrices et démocratiques, fussent‐elles en minorité, doivent continuer de clamer, quand bien même elles clament dans le désert. C’est une question de fidélité à nous‐mêmes et une main tendue à ceux des Palestiniens qui réclament eux aussi des lendemains délivrés de la violence qui nous assaille de partout.

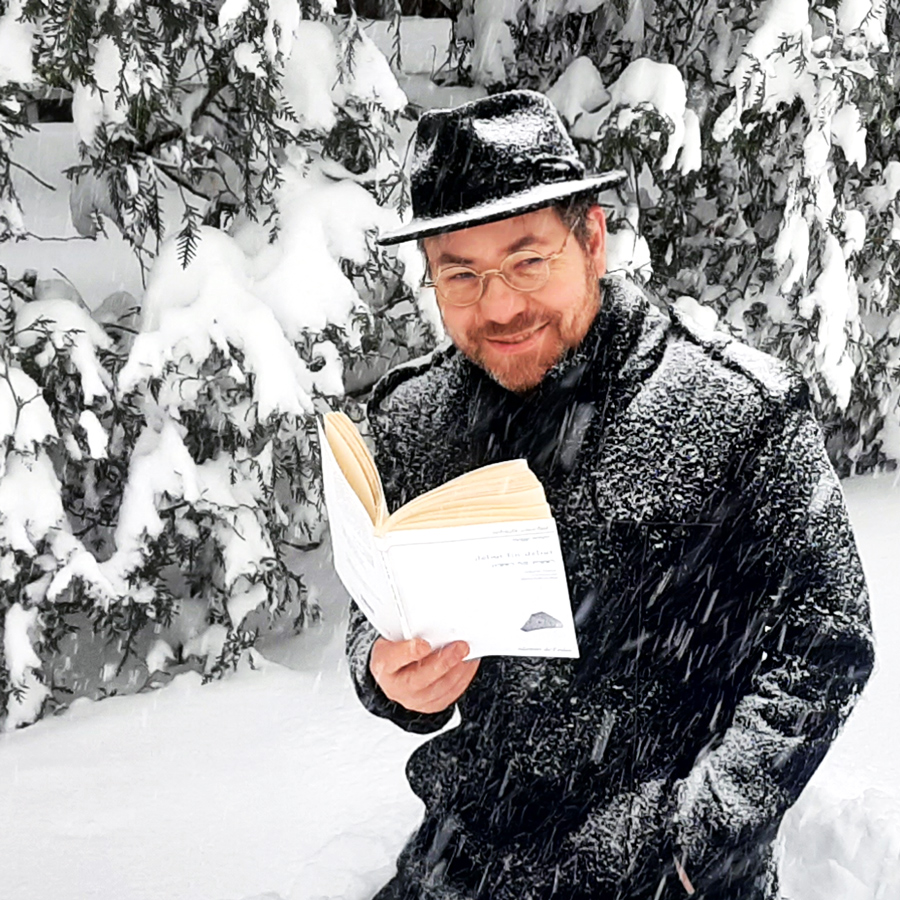

Israël : l’impossible État normal

est le dernier livre de Denis Charbit, paru chez Calmann‐Lévy en 2024

19,90€