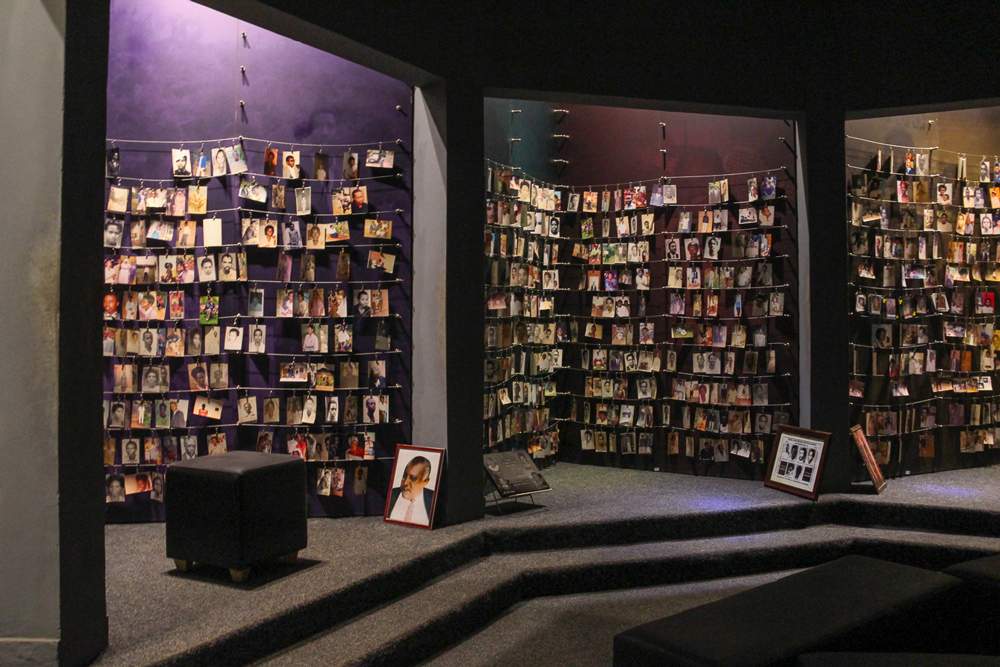

Entrer dans l’exposition. Déjà s’arrêter. Se tenir droit face à une reproduction géante de l’“Album d’Auschwitz”. Ici pas de scrolling mais une attention captée. Les pages d’un album se tournent, des photos laissent place à d’autres photos, des visages se posent sur d’autres. On prend le temps. Une femme, coupe à la garçonne, porte un long manteau d’hiver sur lequel est cousue une étoile jaune, l’incompréhension se lirait‐elle sur son visage ? À côté d’elle, derrière elle, d’autres femmes, on ne sait pas vraiment si elles regardent dans la même direction, si leurs yeux se plissent éblouies par le soleil après le noir des wagons de marchandises. On ne sait pas. Saisir l’attention des nouvelles générations, Ramy Fischler, scénographe de l’exposition, y tenait.

Cet objet de 56 pages retrouvé par Lili Jacob le jour de sa libération et conservé à Yad Vashem à Jérusalem (sur les conseils de Serge Klarsfeld), réunit des clichés de Juifs de Hongrie déportés à Auschwitz‐Birkenau entre le printemps et l’été 1944. “Des photos massivement montrées depuis des décennies. Que tout le monde connaît. Mais, des photos que l’on n’avait pas vraiment pris le temps d’analyser”, introduit Tal Bruttmann, historien français et commissaire de l’exposition.

Pendant cinq années, Tal Bruttmann a travaillé avec deux historiens allemands Christoph Kreutzmüller et Stefan Hördler sur les photographies qui figuraient dans cet album, la copie privée d’un des photographes et non la version officielle (ils avaient initialement prévu d’y consacrer un an). Qui les a prises ? À quels endroits du camp ? Dans quel ordre ? Pour raconter quelles histoires ? Pour diffuser quel message, quelle propagande ? Dans quelles circonstances, les personnes posent‐elles ? Posent‐elles ? On sait bien que non, on leur ordonne de s’arrêter, elles s’arrêtent. “Même après quinze ans à travailler sur Auschwitz, j’ai compris que je ne comprenais pas”.

Il leur a fallu plusieurs années pour tenter de lire ces images, leur arrière‐plan, leurs détails, leur hors‐champ (après le mirador et les barbelés, comment reconstituer ?), leurs si nombreuses zones d’ombre. Ces recherches ont engendré la publication d’un livre d’abord en Allemagne puis en France sous le titre Un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes (éditions du Seuil). L’exposition, qui se fonde notamment sur ces travaux, nous propose de fixer notre regard sur une photographie, de décrire ce qui s’y trouve, de ne pas se fier à ce que l’on croit voir, de faire preuve de distance, d’esprit critique et de discernement. “Sur une photo, vous verrez une femme porter un mouchoir à son nez. Sur une autre, vous noterez le même geste. La répétition nous met sur une piste, on imagine que ces femmes cherchent à atténuer la puanteur du camp, l’odeur des chambres crématoires”. Regarder une image ne signifie pas seulement la regarder mais aussi l’augmenter de sons, d’odeurs, de sens, de peurs : “Il est possible de saisir d’autres dimensions, ces milliers de pas sur les graviers, ce mouvement permanent, incessant”. L’exposition tente de reconstituer l’événement, de retrouver la chronologie des faits, d’y comprendre quelque chose. Si une femme se retrouve sur plusieurs photographies, il est presque possible de déterminer son convoi, son importance…

Début mai 1944, Rudolf Höss (commandant d’Auschwitz, dont la vie quotidienne a inspiré le film La Zone d’intérêt) est rappelé à Auschwitz “en raison de la qualité de son savoir-faire” pour coordonner l”“opération Hongrie”. Il demande au Service anthropométrique du camp de photographier l’opération en cours. “Pour montrer comment nous [les SS], on travaille bien, comment, jusqu’au bout, les Juifs sont dupes”. Or, les personnes photographiées ne ressemblent pas à des victimes anonymes, passives. Chacune possède une singularité que les photographes n’ont pas réussi à écraser. Deux enfants portent une tenue d’une organisation de jeunesse paramilitaire, leurs lèvres s’étirent vers le bas, leur regard se perd. Ils viennent de débarquer. Quatre femmes forment une ligne, elles se soutiennent, leurs cheveux sont recouverts d’un foulard, leur regard ne regarde pas. Elles avancent vers la mort sur la Lagerstrasse. Des femmes et des enfants regardent l’objectif, le soleil les oblige à cligner des yeux, les enfants tiennent les mains des mères, les mères tiennent contre elles leurs enfants. Elles posent devant le bâtiment de la chambre à gaz‐crématoire KIII. Les photographes savent.

On distingue, grâce aux indications des historiens dont le regard accompagne le nôtre, des signes de résistance. Les Juifs ne se sont pas laissés mener à l’abattoir contrairement à ce que certains voudraient bien se faire croire. À chaque moment dans l’histoire de la Shoah, des actions se sont organisées pour échapper à la mort programmée, pour se garantir une chance de survie. D’après le commissaire de l’exposition, les hommes avaient tendance à regarder le photographe avec défi, les femmes à tirer la langue. Rappelons qu’il s’agit de photographies et non de vidéos, qu’il nous est encore impossible de savoir ce qui a précédé ce geste, ce qui l’a suivi. En exprimant leur individualité, les prisonniers et prisonnières marqueraient leur opposition de se fondre dans la masse, leur refus d’appartenir à un troupeau de corps sans visage, une forme de rébellion face au système concentrationnaire nazi.

Que se passe‐t‐il ailleurs ? Ailleurs que dans cet autre monde. Les habitants de la ville d’Oświęcim étaient‐ils au courant ? Le commissaire d’exposition nous l’assure : “Ce sont des témoins oculaires et olfactifs de ce qui se déroule à quelques mètres de chez eux, de la gare si fréquentée, de leurs usines”. Comment ne pas voir les fumées ? Comment ne pas voir qu’elles ne discontinuent pas ? Comment manquer les arrivées de train, les milliers de “voyageurs” ? Comment ne pas sentir une odeur qui ne se dissimule pas ? “Il y a bien une porosité entre le site d’Auschwitz, la ville et la vie, l’information circulait”.