Vous avez visionné des centaines d’heures d’archives des procès Barbie (1987), Touvier (1994), Papon (1997), que peut-on comprendre de ces criminels ? En sortez-vous avec une meilleure connaissance, une meilleure appréhension de leur raisonnement ?

Nous avons regardé ces hommes s’exprimer. Nous les avons écoutés pendant des heures et des heures. Il n’est donc pas possible de ne pas accéder à quelque chose de sincère, même s’ils se trouvent dans un tribunal, à la place de l’accusé, dans une posture déterminée par le lieu et le moment.

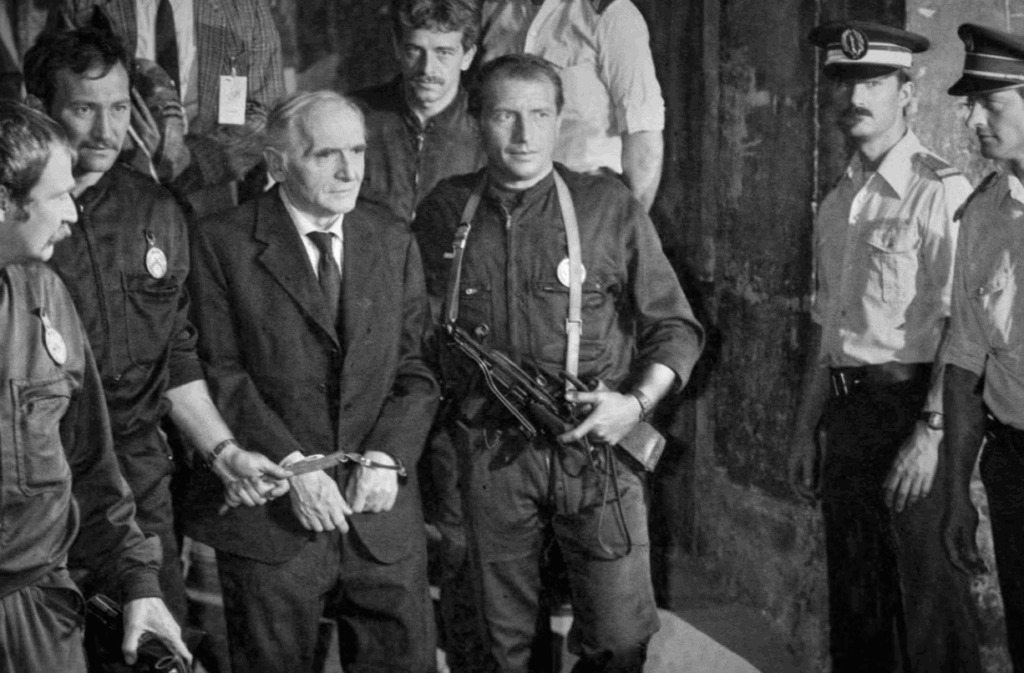

Dans le cas du procès Papon, nous avons visionné 360 heures d’audience, ce qui nous a permis de découvrir le fonctionnement d’une préfecture, en l’occurrence la préfecture de la Gironde, et du bureau des affaires juives. On a aussi pu observer la personnalité de Maurice Papon, un homme de 87 ans persuadé qu’il a bien fait, qui affirme, droit dans ses bottes : “si c’était à refaire, je le referai”.

On a aussi remarqué que Papon n’est pas un idéologue, ce n’est pas un antisémite jusqu’au bout des ongles, c’est un fonctionnaire, un très bon fonctionnaire, qui obéit aux ordres. Il n’est pas motivé par sa haine des Juifs mais par son ambition. Il ira jusqu’à occuper la fonction de ministre du Budget sous Valéry Giscard d’Estaing.

C’est ce que nous précisent d’ailleurs Serge Klarsfeld et Alain Jakubowicz : ils ne peuvent pas affirmer que Papon était antisémite. Et l’histoire nous le démontre : en début de carrière, il s’engage pour servir l’idéal républicain au cœur de la IIIe République. À 29 ans, il se retrouve au service de la France de Vichy et de ses lois iniques. Contrairement à Jean Moulin, préfet en 1940, qui décide de vivre en adéquation avec ses valeurs et de prendre la défense de la République, Papon ne semble pas se poser la question du sens de son engagement dans l’administration. Et, pendant la guerre d’Algérie, alors qu’il est préfet de Paris, il met en œuvre une répression ultra‐violente voire meurtrière contre des manifestants algériens. Là encore, il fait preuve de zèle, un zèle au service de l’administration, au service de sa carrière.

Qu’en est-il de Klaus Barbie qui n’a pas assisté à la majeure partie des audiences (il a demandé à ne pas suivre le procès) ? Que reste-t-il de cet homme dans vos esprits ? Les nombreux témoins qui se sont succédé à la barre disaient ne pas pouvoir oublier son regard, “son sourire tranchant, une lame de couteau”, même après quarante ans.

L’image de Klaus Barbie, celle d’un vieillard de 74 ans affaibli par la maladie, reste en mémoire. Elle produit une persistance rétinienne. Il y a quelque chose de tellement cynique dans sa posture, dans sa façon de regarder les victimes, dans sa manière d’affirmer qu’il n’est pas Klaus Barbie mais Klaus Altmann [sa nouvelle identité en Amérique latine]. Et même à la fin du procès, il considère qu’on condamne un innocent, il reste prisonnier d’une idéologie. Sa personnalité nous interroge sur la prégnance d’une idéologie, sur la façon dont elle colonise le cerveau au point de lui faire perdre tout sens critique.

Et, Paul Touvier, le milicien, quel est son comportement d’accusé ?

C’est un petit délinquant qui va trouver dans le chaos à Lyon (au même moment que Klaus Barbie) une possibilité de s’épanouir, d’exister et d’avoir des responsabilités auxquelles il n’aurait jamais eu accès en temps de paix. Par la collaboration, il va devenir quelqu’un, se révéler. Le système de référence dans la France occupée va employer les pires hommes qu’il a sous la main. Touvier, c’est donc une petite frappe, un type banal sans envergure qui devient quelqu’un dans le système criminel nazi. À l’opposé de Papon, il n’a absolument aucun argument à opposer au tribunal, il est sans charisme. Précisons que ces films sur le procès Touvier ont été réalisés par Antoine de Meaux.

Robert Badinter, alors ministre de la Justice en 1987, procède à un changement du droit pour autoriser la captation vidéo dans le prétoire quand le sujet l’exige. Il déclare d’ailleurs : “ne pas filmer aurait été une atteinte à l’Histoire”. À l'époque, certains n’étaient pas aussi favorables à la présence des caméras. Pourquoi, plus de trente ans après les faits, ces images continuent-elles de nous parler ?

Robert Badinter a eu cette idée absolument géniale et d’une grande inspiration historique. Il a compris que ces moments deviendraient des moments d’histoire et de justice. Et, notre équipe s’est retrouvée dépositaire de cette mémoire des décennies plus tard, ces séries documentaires, parce qu’elles rendent accessibles ces procès au plus grand nombre (sur le service public), sont l’aboutissement de la loi Badinter.

À l’époque, des magistrats craignaient que la caméra ne perturbe la sérénité des débats. Or, on constate que les caméras sont particulièrement discrètes et que leur présence semble oubliée par les protagonistes des procès. Il y a juste un moment où Pierre Truche, procureur général lors du procès Barbie, déclare à Barbie qu’un film sera réalisé à partir de ces images, un film qui traversera les générations et que c’est le moment de dire sa vérité.

François Mitterrand comme Simone Veil (temporairement et pour des raisons sûrement plus personnelles) se montraient assez réticents à l’ouverture d’un procès, pensant que ces moments de justice pourraient rouvrir des failles dans la société française. Après le discours de Jacques Chirac en 1995 sur la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs de France, la logique n’a plus été la même.

Justement, lors de la 53e commémoration de la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1995, Jacques Chirac prononce un discours qui marquera les mémoires et l’Histoire : “La folie criminelle de l’occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français. Secondé par l’État français”. Avez-vous perçu un changement de la justice française après ce discours, au moment du procès Papon en 1997 ?

De 1987 à 1997, nous avons assisté à une décennie de justice totalement exemplaire qui a permis d’ouvrir l’Histoire, de nous renseigner sur ces années de collaboration. La Justice française a jugé pour crimes contre l’humanité trois hommes : Barbie, un nazi sans ambiguïté, Touvier, un milicien qui a commis des actes ignobles et Papon, un haut‐fonctionnaire. Après le discours de Jacques Chirac, il est désormais possible de s’attaquer à l’administration française, de se regarder en face. Rappelons que le procès Papon aurait dû être éclipsé par le procès Bousquet, chef de la police sous Vichy, assassiné en 1993.

Après 1995, nous n’avons pas relevé de changement d’attitude des magistrats, des présidents, des avocats généraux ni même des procureurs. À chaque procès, chaque protagoniste a fait preuve d’une connaissance remarquable de ses dossiers et la défense a été en capacité de prendre la parole, d’argumenter, d’ajouter sa voix au chapitre.

Après la guerre, la question du génocide des Juifs n'était pas ou très peu traitée. Le procès Barbie permet-il de remettre la question de la destruction des Juifs de France au centre de la collaboration ?

Le récit de la Shoah en France avait surtout été porté dans la sphère intime et familiale, très peu au‐delà. C’était la première fois que des témoignages aussi puissants nous parvenaient, c’était la première fois que la Shoah investissait le prétoire, l’espace public, les livres d’Histoire. Enfin, on écoutait les survivants dont certains témoignaient pour la première fois depuis leur retour de déportation (en quarante ans), d’autres sont décédés (les mères des enfants d’Izieu) après avoir parlé, après avoir tenu jusqu’au procès. Aujourd’hui, dans un contexte de résurgence de la pensée antisémite, des actes antisémites, ces procès à travers ce travail documentaire existent dans l’espace public. Ils existent pour empêcher de relativiser le passé.

Dans ces différents documentaires, on découvre ou redécouvre des phrases emblématiques de témoins de ces époques. On garde notamment en mémoire les questions posées par Sabine Zlatin qui ne parvient toujours pas à comprendre pourquoi les enfants d’Izieu ont été arrêtés et déportés sur ordre de Barbie : “Les enfants, c’était des résistants ? C’était des opposants politiques ?” Comment savoir, en construisant ces films, quels moments garder et quels moments mettre de côté ?

Nous avons trouvé ce travail de montage particulièrement difficile sachant que la matière première était une mine d’or (les rushs du procès) et sachant que nous ne voulions pas proposer un zapping réunissant les meilleurs moments du procès comme les phrases cultes. Nous avons souhaité respecter la temporalité du procès avec ses moments forts et ses moments flottants, cette humanité qui passe parfois par des détails. On a aussi pensé que l’on pouvait faire confiance à notre sensibilité, si nous étions touchés : le public pourrait l’être aussi.

Nous avons aussi été guidés par les actes d’accusation, c’est-à-dire qu’il nous était important de répondre à la question : pourquoi ces trois hommes, chacun a sa façon, se trouvent dans le box des accusés ? Klaus Barbie était accusé de la rafle de l’Union générale des israélites de France, de la rafle des enfants d’Izieu et du dernier convoi ayant quitté Lyon pour Auschwitz, Touvier du massacre de 7 Juifs à Rillieux‐la‐Pape, Papon de la déportation de 1.600 Juifs de Bordeaux vers Drancy.

Vous l’avez dit, il n’a pas été facile de faire des choix. Est-ce qu’il y a un moment qui a donné naissance à une discussion plus approfondie ?

Nous avons hésité à montrer les accusations de viols commis par des hommes de la Gestapo et par Barbie lui‐même. À l’époque du procès Barbie, ce moment‐là n’avait pas été chroniqué ou diffusé. On s’est demandé jusqu’où nous devrions aller dans le récit de l’horreur. Ce passage appartient à la troisième partie du documentaire, le spectateur a compris de quoi Barbie était capable, est‐ce que l’on devait en rajouter ? Nous avons fini par penser que oui, il fallait insérer ces témoignages puisque ces accusations ont été reprises et surtout contestées par la défense de Barbie, Jacques Vergès “qui devient un peu fou”, selon la formule du journaliste Sorj Chalandon.

Avez-vous le sentiment que les différentes personnalités qui interviennent pour éclairer les procès, 30 ans plus tard, ont répondu à toutes vos questions ? Des questions continuent-elles à vous habiter ?

Quand on travaillait sur le procès Barbie, dès que je sortais de la salle de montage, je ne pouvais pas ne pas m’interroger sur l’inhumanité. Qu’est-ce ? Comment se niche‐t‐elle dans l’humain ? Barbie, c’est un humain, ce n’est pas un extra‐terrestre, ce n’est pas une fabrication de l’intelligence artificielle… Comment le désir d’idéologie peut‐il, à ce point, guider un homme, prendre le contrôle de son cerveau ? C’est quelque chose qui m’interroge, parce qu’aujourd’hui encore, les gens se raccrochent à des idéologies, à des conceptions simplifiées du monde, et tout ce qui ne va pas dans leur sens est à détruire…

Nous avons aussi été interpellés par les réponses des secrétaires du bureau des affaires juives de Bordeaux (sous l’autorité de Maurice Papon), des femmes d’une vingtaine d’années à l’époque de la collaboration qui, lorsqu’elles témoignent, déclarent qu’elles ne s’intéressaient pas à la chose politique, qu’elles ne comprenaient pas ce qu’elles faisaient alors qu’elles travaillaient sur des listes de Juifs à arrêter. Ce sont des réponses, des comportements qui donnent à réfléchir sur notre capacité à accepter les ordres, sur le courage de refuser.

Nous devrions aussi nous méfier de certaines de nos réactions parce que nous vivons dans un certain confort, nous ne savons pas ce qu’est la guerre, la peur, les hommes en armes dans l’espace public, il nous est difficile de ressentir le contexte d’alors.

Comment avez-vous rendu ce documentaire accessible aux nouvelles générations, ces générations qui n’ont pas forcément connaissance des crimes commis par ces hommes d’un autre siècle ?

Nous avons sollicité des personnalités pour relater les faits, les éclairer. Et, en même temps, nous avons choisi d’accorder une place singulière aux témoignages, de ne pas couper Simone Lagrange (arrêtée et torturée à 13 ans) qui parle pendant 14 minutes, de ne pas couper Lise Lesèvre (résistante) qui s’exprime pendant 8 minutes. Il est rare de retrouver de telles durées à la télévision.

Propos recueillis par Léa Taieb