Read this article in English / Lire cet article en anglais

Ma nishtana halayla hazé mikol haleylot… מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

Je sais ce que vous vous dites : le rabbin ne va pas bien, elle mélange tout, elle a cru que nous étions le soir de Pessah plutôt qu’à Rosh haShana, et elle s’est trompée de chanson.

Et bien non : ce sont bel et bien ces mots que je veux prononcer ce soir. Je sais bien qu’ils ont été écrits pour un autre soir, pour le séder et pour les « quatre questions » posées par des enfants, au soir de la Pâque juive…

Pourtant, il me semble qu’ils ont été écrits pour aujourd’hui et maintenant, pour cette année et pour ce soir, pour tout ce que nous nous apprêtons à vivre ensemble.

Ma nishtana halayla hazé mikol haleylot… מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

En quoi cette nuit est‐elle différente de toutes les autres ?

Ou plutôt : en quoi ces yamim noraim, ces « jours redoutables » ne ressemblent‐ils à aucun autre. Il y fait étrangement nuit. Et, dans cette obscurité, nous sommes nombreux à avoir envie de poser d’autres questions, pas les quatre traditionnelles de Pessah, mais beaucoup d’autres interrogations qui nous hantent…

- Pourquoi en sommes‐nous là ?

- Pourquoi, face aux évènements religieux et internationaux, vivons‐nous cette étrange simultanéité des calendriers liturgiques et des agendas diplomatiques ?

- Pourquoi sommes‐nous continuellement pris en étau, entre des extrêmes ? Invités à nous défendre ou à argumenter, quelles que soient nos positions sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres d’ici ?

- Pourquoi, si l’on en croit un sondage surréaliste publié le 19 septembre, tant de nos concitoyens jugent‐ils « légitime de s'en prendre aux Français juifs au nom du conflit à Gaza », c’est‐à‐dire pour la politique d’un pays dont la plupart ne sont même pas citoyens ?

- Pourquoi cette fête où on consomme des pommes et du miel, pour célébrer la rondeur du monde et sa douceur… halayla hazé, halayla hazé, maror, cette nuit nous mangeons des herbes amères … pourquoi cette fête a‑t‐elle tant d’amertume cette année, et pourquoi s’accompagne-t-elle d’un sentiment de faillite, et d’appréhension pour l’avenir ?

- Pourquoi avons‐nous encore et encore peur pour nos enfants ?

- Pourquoi est‐il devenu si difficile de se parler ? De dialoguer avec le monde autour de nous, ou de parler entre nous ? Pourquoi y a‑t‐il tant de silences ou, au contraire, de hurlements et de conflits violents dans nos vies, sur nos lieux de travail, dans nos universités, sur les réseaux sociaux, et même dans nos communautés et au sein de nos familles ?

- Pourquoi, halayla hazé koulanou messoubim הלילה הזה כולנו מסובים, cette année, sommes‐nous tous prostrés et, d’une certaine manière, affaissés, à nous demander où nous emmènent ces temps ?

Et je pourrais continuer encore à énumérer des questions infinies qui, toutes, resteront sans réponse.

Cette semaine, à l’approche des fêtes, j’ai reçu de nombreux messages de membres de notre communauté. Pour la plupart, il s’agissait de messages de vœux pour la nouvelle année. Mais, j’ai été frappée de voir que, parfois, des fidèles de la synagogue me demandaient quelque chose ou précisément son contraire.

Certains m’ont écrit : « Madame le rabbin, j'espère que vous n’allez pas parler de politique dans vos sermons. Je ne le supporterai pas ». Et d’autres m’ont écrit : « Madame le rabbin j’espère que vous n’allez pas éviter d’en parler. Si vous vous taisez, je ne le supporterai pas ».

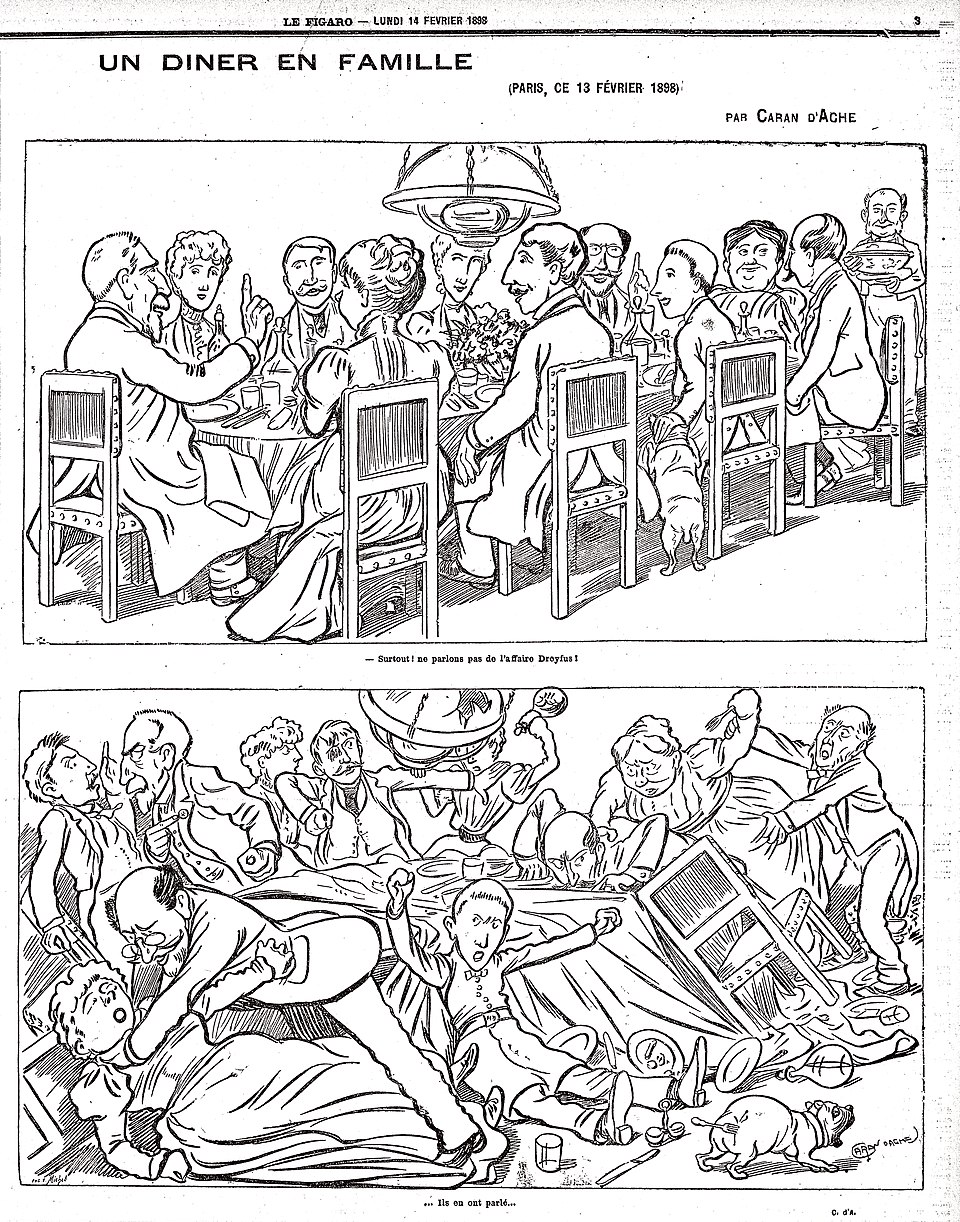

Un peu comme dans ce célèbre dessin de presse publié au moment de l’affaire Dreyfus, avec cette tablée de gens qui disent : « N’en parlons pas » et qui, sur le dessin suivant, se crêpent le chignon, renversent la table, et il est alors écrit : « Ils en ont parlé ».

Alors, à défaut de satisfaire tout le monde, j’ai décidé ce soir de… décevoir tout le monde.

Je vais parler politique et simultanément je ne vais pas en parler. Je vais éviter le sujet et simultanément ne parler que de lui.

Oui, c’est possible et c’est même très facile à faire. Il suffit pour cela de faire ce que les rabbins ont toujours encouragé leur fidèles à faire : lire la Torah. Et plus précisément, l’extrait de la Torah lié à la fête dans laquelle nous entrons.

Parce que, oui, d’année en année, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas une equinoxe d’automne ce jour‐là, qu’il y ait ou pas une assemblée générale des Nations unis, avec ou sans reconnaissance d’un État palestinien, avec ou sans guerre au Proche‐Orient, avec ou sans montée exponentielle et terrifiante de l’antisémitisme, avec ou sans tension interne dans nos sociétés et dans nos communautés, avec ou sans tout ça, d’année en années, à Rosh haShana, les Juifs ont toujours lu le meme texte, un passage surprenant qu’il n’est absolument pas logique de lire aujourd’hui.

Imaginez un instant que vous ayez eu, vous, à décider du passage qu’il faut lire au premier jour de l’année juive dans les synagogues. Par où auriez‐vous commencé la lecture ? Je suis sûre qu’il y a dans cette synagogue des avis divergents.

Il y a ceux qui pensent qu’il faudrait évidemment commencer par le début, lire Bereshit et la Création du monde, l’amorce d’un temps nouveau pour une année nouvelle. C’est logique !

D’autres leur répondent : pas du tout , il faut lire le passage biblique qui parle de Rosh haShana, cet extrait qui explique qu’au premier jour du mois de Tishri, on doit sonner du shoffar… voilà qui est pertinent !

Certains auraient dit : mais enfin, il faut évidemment lire l’histoire de la ligature d’Isaac. C’est le moment où l’on comprend la signification du shoffar, de la corne du bélier qui fut sacrifié à la place du fils d’Abraham. C’est le choix le plus judicieux !

Mais pourtant, demain, nous n’allons pas lire ces textes. Plutôt, comme chaque année, nous lirons le chapitre 21 de la Genèse, une histoire qui n’a a priori rien à voir avec Rosh haShana, avec un nouveau début ou avec le shoffar. Une histoire dérangeante que j’aimerais maintenant vous raconter à nouveau.

Abraham avait deux femmes, ou plutôt une épouse officielle et une concubine. La première s’appelait Sarah et eut du mal à donner naissance à un fils. Il finit par naître et on l’appela Isaac. La seconde se nommait Hagar et eut un enfant d’Abraham, son fils aîné que l’on nomma Ismaël.

La suite de l’histoire, vous la connaissez et nous la lirons aussi demain.

Un jour, Sarah eut la conviction qu’Ismaël était une menace pour son fils Isaac qu’il semblait mépriser ou maltraiter. Alors, elle prit des mesures drastiques pour protéger son enfant, et exigea le renvoi de Hagar et de son enfant dans le désert.

Hagar aussi voulait protéger son fils mais, dans le désert et sans eau, il allait mourir. Désespérée, elle s’éloigna un instant et pleura. Et c’est alors qu’une intervention divine le sauva… cette même intervention divine qui sauverait un peu plus tard Isaac du sacrifice.

Nous lisons chaque année, à Rosh haShana, l’histoire de deux enfants qui auraient pu mourir, et l’histoire de deux mères qui voulaient les sauver, l’histoire de gens qui, dans le texte, ne se sont plus jamais parlé.

Bien sûr, ces récits sont douloureux à lire aujourd’hui. Il faudrait être sacrément dans le déni pour ne pas en entendre les résonances : Isaac est considéré comme l’ancêtre du peuple juif et Ismaël comme celui du monde arabe.

Au premier jour de Rosh haShana, parmi tous les textes que nous aurions pu lire, des textes qui racontent notre histoire, nos commencements, nos blessures ou nos espoirs… c’est celui‐là qu’il nous est ordonné de visiter ou de revisiter : l’histoire de l’Autre par excellence, et la façon dont son destin est tissé au nôtre.

Nous lisons l’histoire d’une fraternité amputée, l’histoire de l’animosité entre des mères qui veulent simplement protéger leurs enfants, qui éloignent un autre ou qui s’éloignent elles‐mêmes quand la mort rôde.

Une de ces femmes s’appelle Sarah, de racine hébraïque shin-resh-hé שרה, qui a donné entre autres le mot sar ou sarah, un ministre, un prince ou une princesse… mais aussi le nom Yisrael, qui a quelque chose à voir avec la force de la souveraineté et de la gouvernance.

Quant à Hagar, le nom de la mère d’Ismaël, tous les hébraïsants le savent, il s’écrit hé-guimel-resh הגר et, partout ailleurs dans le texte biblique ces trois lettres se lisent : ha-guer, « l’étranger ».

Hagar s’appelle « l’étrangère ». Elle porte dans son nom une racine qui ne cesse de revenir des dizaines et des dizaines de fois dans la Bible, avec toujours la même injonction :

Exode 22,20 : וגר לא־תונה ולא תלחצנו כי־גרים הייתם בארץ מצרים Tu ne séviras pas contre l’étranger, tu ne l’opprimeras pas, oui, étrangers vous l’étiez en terre d’Égypte.

Exode 23,9 : ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים Vous connaissez, vous, le cœur de l’étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d’Égypte !

Deutéronome 10,19 : ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים Aimez l’étranger, oui, vous avez été des étranger en terre d’Égypte.

Vous le voyez c’est bizarre : à Rosh haShana, nous sommes invités, sous les traits de ces deux femmes, à penser pas uniquement ce qui oppose des peuples, les Juifs et les Arabes, ou n’importe quel belligérant dans un conflit, mais peut‐être ce qui opposent deux forces en nous même, deux éléments de notre identité.

Abraham est lié à deux femmes. Il y a dans sa vie la force de la souveraineté et la conscience d’une étrangeté. Et cette tension permanente entre elles n’est pas sans lien avec ce que les Juifs ont vécu dans leur histoire.

Tout au long de l’Histoire, les Juifs ont aspiré à une souveraineté qu’on leur refusait. Ils ont encore et encore été Hagar, l’étranger qu’on renvoie dans le désert vers une mort certaine.

Aujourd’hui, en Israël, ils sont Sarah, souverain et en état de gouverner. Nombreux sont ceux qui continuent de leur refuser cette légitimité et ce droit. Mais cette souveraineté légitime n’ira pas sans réflexion vitale sur ce à quoi elle oblige, et notamment au souvenir de l’étrangeté, au souci de l’étranger.

Vous l’entendez bien : je ne veux pas parler de politique, mais nous est‐il donné, au jour de Rosh haShana, de parler d’autre chose ? Est‐il possible de le faire quand le passage choisi par nos sages pour cette fête est peut‐être le plus politique qui soit.

Demain résonneront les brisures du shoffar , ce son qui fait vibrer nos profondeurs et nous lirons ce texte. Et chacun devra se demander : qui suis‐je dans cette histoire ? Quelle voix de ce récit résonne en moi ? Est‐ce la crainte légitime de Sarah ? Est‐ce la supplication de Hagar ? Est‐ce l’appel à la protection d’une souveraineté que Sarah a enfin gagné ? Est‐ce le souvenir du guer, le chemin de Hagar, qui hante nos textes continuellement ?

Et toutes ces questions cohabitent en nous comme dialoguent d’autres appréhensions : la simultanéité de nos fêtes avec la reconnaissance de l’État de Palestine, l’appréhension pour la securité de nos enfants, notre souci pour la vie des otages, et pour celle des civils innocents palestiniens qui meurent chaque jour, et l’inquiétude pour une jeunesse au combat, et une région devastée par le deuil, la peur pour les valeurs de la République que l’antisémitisme piétine au quotidien. Tout cela nous propulse dans ce texte, plus que n’importe quelle autre année. Dans le temps des mères inquiètes, et dans le temps des dialogues impossibles, et dans le temps des nuits qu’il faut traverser ; tous ces drapeaux flottent, dans nos vies, simultanément.

Permettez‐moi d’ouvrir maintenant une parenthèse et d’évoquer quelqu’un d’autre.

J’ai parlé de deux mères présentes dans le texte, et je voudrais en évoquer une troisième qui n’habite pas les lignes du récit.

Cette mère s’appelle Dora. Elle est née en 1927 en France, dans une famille d’origine russo‐polonaise. À l’âge de 15 ans, elle fut déportée à Auschwitz avec les siens, par le convoi no 72. A l’arrivée au camp, elle vit sa mère et sa petite sœur partir directement vers la chambre à gaz. Elle, elle fut sélectionnée pour travailler et là, dans le camp, toute jeune fille, elle se lia d’amitié avec une certaine Simone et une certaine Marceline qui avaient exactement le même âge qu’elle et qui devinrent ses amies pour la vie. Elle fut une de ces « filles de Birkenau » dont nous lisons les témoignages.

Un jour, Dora fut miraculeusement sauvée de la mort tandis que le Dr Mengele l’avait sélectionnée. Elle eut l’étrange réflexe de se lever et de se mettre à chanter. Elle entonna une chanson d’Edith Piaf et, ce jour‐là, elle fut sortie du rang et resta en vie.

Après la guerre, elle se maria, et devint la mère de trois enfants et, plus tard, de nombreux petits‐enfants et arrière‐petits‐enfants. Elle consacra sa vie à témoigner, dans les lycées et les prisons. Elle refusa de consacrer sa vie à la vengeance ou au cycle infernal de la colère. Elle choisit, encore et encore, la vie.

Je n’avais pas prévu de vous parler d’elle aujourd’hui mais il se trouve que, ce matin même, à 11 heures à Bagneux, dans un allée où soufflait le vent, Dora a été portée en terre, entourée des siens, et nous avons raconté son histoire. Et je ne pouvais pas ne pas vous en dire un mot ce soir.

Dora Goland a rejoint les siens au dernier jour de l’année juive 5785, et je ne veux pas entrer dans 5786 sans évoquer son souvenir.

Cette génération, celle de Dora, de Simone et de Marceline, nous quitte mais le défi qu’elles nous lancent leur survit et n’est pas sans lien avec ce qu’il nous reste à traverser. Avec nos appréhensions, la violence qui nous entoure, nos douleurs et nos traumatismes, ils nous faut trouver comment faire à notre tour le choix de vie

En écoutant la famille de Dora chanter ce matin au cimetière, et évoquer comment le chant l’avait sauvée et était resté son pilier de résilience dans la vie, je me suis soudain souvenue d’une chanson… Ce n’est pas le Ma nishtana que j’ai murmuré tout à l’heure, mais un autre chant qui résonne le soir de Pessah et qui est puissamment lié à cette fête.

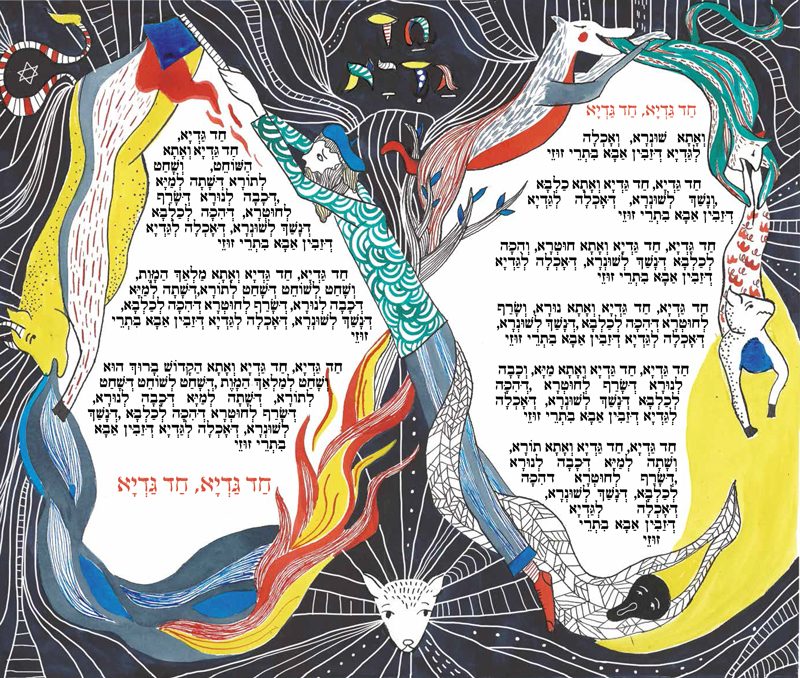

Rappelez‐vous de ses paroles : דאזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא, dzabin aba bitri zouzei had gadiya had gadiya, « Mon père a acheté un petit agneau pour 2 zouzim, Had gadiya had gadiya ».

Le chat l’a mangé, et le chien a mordu le chat et s’est fait frapper par un bâton, lui‐même brûlé par le feu. Le feu fut éteint par l’eau qui fut bu par le bœuf qui fut lui‐même tué par le boucher, avant que l’ange de la mort ne lui retire la vie…

Ce chant terrible, qu’on chante sur un air joyeux à Pessah, est en fait le plus triste qui soit. Il raconte la tragédie de la vengeance et son cycle morbide, la façon dont cet enchaînement infernal ne prend jamais fin. Il existe toujours quelqu’un pour frapper un autre et en venger un troisième avant de devenir à son tour victime de l’enchaînement de la violence, qui finit par tuer tout le monde et tout détruire sur son passage.

Je sais que vous me voyez venir, à la fois ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient surtout pas que je parle de politique ce soir.

En 1989, une chanteuse israélienne très célèbre, Chava Alberstein, a écrit une version alternative du Had gadiya.

C’était au cœur de la première intifada, et au milieu d’événements violents au Sud‐Liban, et voilà que cette chanteuse populaire revisitait la liturgie de Pessah, et écrivait ce qui est devenu un hymne.

Le chant dit : « Mon père a acheté un agneau pour 2 zouzim, Had gadiya, Had gadiya…

Le boucher a tué le bœuf qui avait bu l’eau qui avait éteint le feu qui avait consumé le bâton qui avait frappé le chien qui avait mordu le chat qui avait mangé l'agneau qu’avait acheté mon père pour 2 zouzim… »

Mais à la fin de la chanson, elle ajoute ces mots :

« Pourquoi chanter aujourd'hui Had gadiya ? Le printemps n’est pas venu et Pessah n’est pas arrivé. Ma nishtana ? Et qu’est-ce qui a changé pour nous ? »

« Moi, dit Hava Alberstein, moi, j’ai changé cette année. »

Elle ajoute : « D’habitude à Pessah, je me contente des quatre questions. Mais ce soir je veux en ajouter une autre : Ad matai yimashekh ma’agal ha’imah ? אד מטאי יימשך מעגל האימה – Jusqu’à quand continuera le cercle infernal de la vengeance ? Quand la victime devient bourreau et vice-versa. Et celui qui fut frappé, frappe… »

Chava Alberstein écrit :

« Avant j’étais un mouton, un chevreau paisible,

Aujourd’hui un tigre, un loup féroce

J’étais une colombe, j'étais une gazelle,

Mais aujourd’hui je ne sais plus qui je suis. »

Et c’est la question que je nous pose ce soir : qui sommes‐nous ? Qui nous apprêtons‐nous à être dans l’année qui s’ouvre ? Serons‐nous ceux qui écoutons la peur de Sarah ou les pleurs de Hagar, ou bien ceux qui savent entendre les deux ?

Ceux qui protègent un refuge légitime, ceux qui savent aussi ce qu’ils doivent à l’étranger qu’ils ont été ? Ceux qui se souviennent que nous avons été des agneaux que personne ne voulait défendre, ceux qui craignent de devenir des loups qui ne se reconnaissent plus…

Aujourd’hui, savons‐nous vraiment qui nous sommes ?

Ma nishtana halayla hazé מה נשתנה הלילה הזה : en quoi cette nuit, plus que n’importe quelle autre, doit nous aider à nous poser très sérieusement ces questions.

Et parce que, comme Dora, je crois que parfois un chant peut littéralement nous sauver la vie, je voudrais que nous écoutions ce chant israélien et que nous nous disions qu’il a peut‐être été écrit pour ce soir, pour que cette nuit à nulle autre pareille nous permette de faire encore le choix de la vie.