Dans la liturgie de Yom Kippour, c’est sans conteste le Kol Nidré qui s’impose comme le moment le plus saisissant. Fascinés par la solennité de cette mélodie ancestrale, nous en oublions souvent ce qui la précède — et qui, pourtant, inaugure véritablement le jour du Grand Pardon. Ce verset des Psaumes, répété par trois fois comme pour s’assurer de ne pas être éclipsé par ce qu’il annonce : « La lumière se répand sur les justes, et la joie sur les cœurs droits ».

Ces paroles d’allégresse sont vite recouvertes par la gravité du Kol Nidré. Et pourtant, elles révèlent peut‐être l’esprit véritable de ce jour davantage que le chant lui‐même.

En osant placer la joie au seuil de Yom Kippour, les sages qui ont façonné la liturgie nous invitent à une lecture radicale : et si Yom Kippour, que l’on associe si naturellement à la gravité et à l’accablement, était en réalité un jour de joie ?

Le Talmud, dans le traité Ta’anit, rapporte une phrase étonnante de Rabban Shimon ben Gamliel : « Il n’y eut pas de jours aussi joyeux pour Israël que le 15 Av et Yom Kippour ». Le rapprochement paraît déroutant. Tou BeAv, cette « Saint‐Valentin juive » évoque les danses et les rencontres : en ce jour, les jeunes filles de Jérusalem, vêtues de blanc, s’élançaient dans les vignes, invitant les jolis garçons à les rejoindre. Mais Yom Kippour ? Jour de jeûne, de prière et de contrition, où l’on nous commande « d’affliger nos âmes »… On peine à trouver cela festif, tout ashkénaze qu’on soit.

Et pourtant, le Talmud semble moins surpris de voir Yom Kippour qualifié de « joyeux » que Tou BeAv. Outre ce sentiment festif, une autre association réunit ces deux dates : l’habit blanc.

Nuances de blanc

À Tou BeAv, le blanc symbolisait l’égalité : chaque jeune femme empruntait une robe à son amie afin que nulle ne soit jugée selon sa richesse ou son statut. Le blanc se veut alors égalisateur, unificateur. D’autant que ce jour marquait aussi la fin d’un interdit : celui qui frappait la tribu de Benjamin, condamnée à ne plus s’allier aux autres tribus après une sombre histoire relatée dans le livre des Juges. Ce fut le jour où les amours entravées purent s’unir au grand jour.

À Yom Kippour, le blanc prend une tonalité plus grave. Le Rema, Rabbi Moché Isserles, rappelle qu’il évoque le linceul et, par là, nous confronte à notre finitude. C’est le blanc de la vulnérabilité, celui de l’homme qui se tient devant Dieu dépouillé de tout artifice. Ce blanc‐là aussi égalise : riches et pauvres connaissent le même suaire de lin, les takhrikhim. Jusqu’à aujourd’hui, beaucoup d’hommes revêtent, le jour de Kippour, le kittel, vêtement blanc qui rappelle à la fois le Grand prêtre pénétrant dans le Saint des Saints et l’habit funéraire.

À Tou BeAv comme à Yom Kippour, le blanc implore : « Ne me juge pas en comparaison avec autrui, mais pour ce que je suis ».

Kintsugi spirituel

Tou BeAvet et Yom Kippour se parent tous deux de blanc, soit. Mais quid de la joie de Yom Kippour ?

La Guemara nous enseigne que la joie de Yom Kippour vient du fait qu’en ce jour, Moïse reçut les deuxièmes tables de la Loi. Triste trophée : leur existence n’est‐elle pas la preuve même de brisure des premières, au jour de la faute du veau d’or ?

Or la tradition refuse de voir dans les secondes tablettes un lot de consolation. Le Midrash Tanhouma assume l’échec : Israël a trahi, l’alliance s’est rompue, les tables se sont brisées. Mais rappelle que l’essentiel est ailleurs : Dieu accepte de renouveler son pacte. Les secondes tables ne sont pas une pâle copie, mais le signe de l’amour éternel de Dieu pour Israël. Dans ce récit midrashique, Dieu Il/Elle‐même appelle à la fête : « Réjouissez-vous avec Moi ! Que tous se réjouissent, car J’ai pardonné les fautes d’Israël ! »

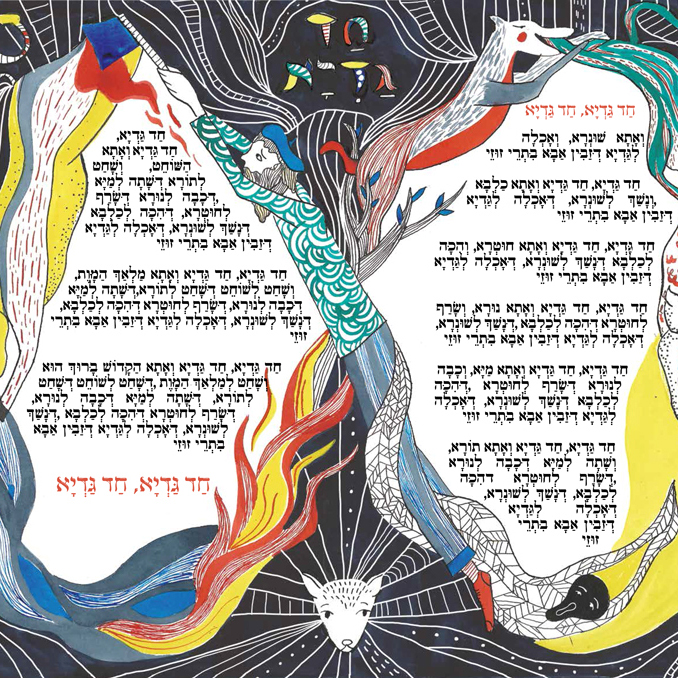

La tradition hassidique prolonge ce thème. Le maître Tsvi Elimelekh de Dinov relève que le Talmud décrit les danses de Yom Kippour comme des meholot, cercles qui partagent la même racine que mehal — pardonner. Danser en cercle, c’est revenir au point d’avant la faute, c’est tournoyer jusqu’à retrouver l’unité originelle.

La mystique va plus loin encore : le Zohar affirme que les secondes tables sont plus élevées spirituellement que les premières, bien qu’elles contiennent les mêmes paroles. Elles portent en elles une lumière nouvelle, née du processus de teshouva, de retour. On songe ici à l’art japonais du kintsugi, où l’on répare les poteries brisées en soulignant les fissures d’un fil d’or. Le vase ainsi réparé devient plus précieux qu’avant la brisure.

La radicalité de la promesse

D’où vient le pardon, cette faculté qu’a eue Dieu d’offrir à Son peuple une seconde chance ?

Certains maîtres enseignent que la teshouva précède la Création. Le Rav Steinsaltz explique que cela implique que le monde tout entier repose sur la possibilité de pardonner, de réparer. Aucun être n’est enfermé dans son passé. Briser le cycle des affronts et des représailles, voilà la plus haute expression de la liberté humaine.

Sans Yom Kippour, nous serions prisonniers de la peur, hantés par nos fautes les plus infimes et leurs conséquences irrémédiables. Yom Kippour nous rappelle le don le plus précieux que Dieu fasse à l’Humanité : le droit d’échouer. Mieux encore : la possibilité de réparer.

C’est cela, la joie radicale de Yom Kippour : non pas celle de l’innocence retrouvée, mais celle du pardon obtenu. L’écrivain juif italo‐américain André Aciman écrit : « On n'aime qu'une fois dans sa vie, parfois trop tôt, parfois trop tard ; après, c'est toujours un peu délibéré ». C’est précisément en cela, nous enseigne le Midrash, que Yom Kippour marque ou célèbre le don des secondes tables de la Loi. L’amour délibéré qui a survécu à l’effondrement des naïfs rêves de fusion et d’entente parfaite, qui a survécu à la brisure. Voilà le véritable miracle de l’amour de Dieu qui, par‐delà toutes les trahisons, murmure encore : « Je suis ton Dieu ».