La guerre

Carnet d’une française en Israël

de simhat torah

Ce texte tient du carnet de guerre, du journal intime et de la poésie. Il déroule les ressentis et les instants de guerre d’une Telavivienne d’aujourd’hui, moderne et religieuse, une intellectuelle ordonnée rabbin, une enseignante de méditation, une artiste et une contributrice régulière de Tenou'a. Afin de faciliter la lecture de ce carnet chapitré, vous trouverez ci‐dessous des liens vous permettant de circuler dans le texte.

1. Erev War

2. Bereshit

3. Paradigm shift

4. War Porn

5. Le jour le plus long

6. Kippour sous stéroïdes

7. Jamais prophète en son pays

8. Shabbat en guerre

9. Bruit et silence

10. Alerte

Lire le deuxième carnet: "Les jours d'après" et le troisième carnet: "Traces" de Mira Neshama Weil

Écouter le podcast de ce carnet de guerre lu par Johanna Nizard, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer.

13 octobre 2023, vendredi matin.

De mon lit, le chant des oiseaux ; une symphonie incroyable.

Je me lève dans le ciel rose, les oiseaux tout autour.

Comme chaque aube, on baigne dans la grâce.

La grâce de cette aube‐là est juste très légèrement abîmée, rappelée à la réalité dissonante par le bruit persistant d’un avion qui tourne au dessus de Tel Aviv.

Un bruit très fort, qui ne cessera de tout le week‐end.

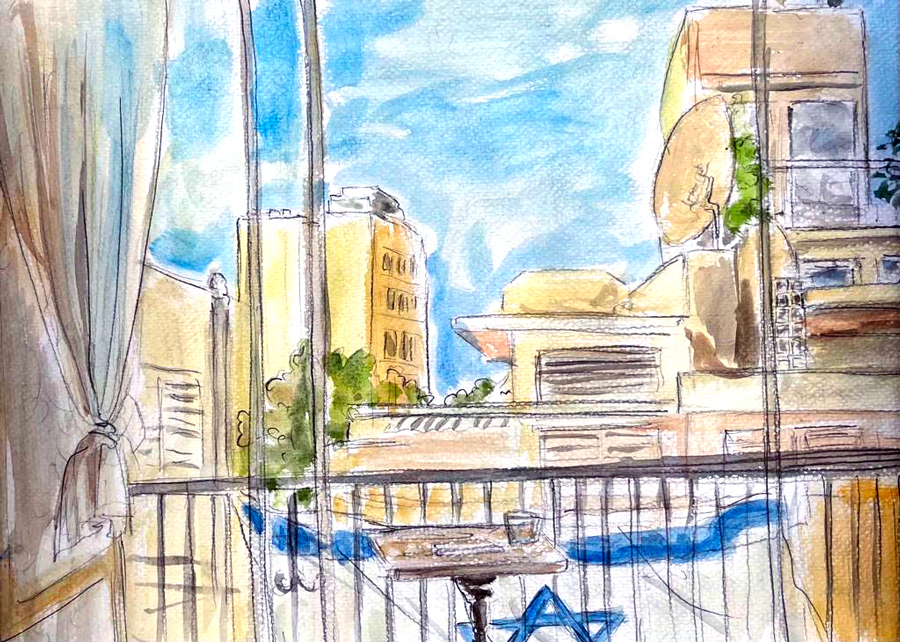

Assise sur le balcon à écrire ces mots dans le ciel devenu bleu pâle, j’ai peur.

Je sais que tout est possible.

Je sais que l’alarme tonitruante peut se déclencher à tout instant.

Demain, la guerre aura commencé depuis une semaine.

L’impensable, je le savais depuis la Shoah, est possible.

L’impensable s’est réveillé à nouveau shabbat dernier.

Erev war

Vendredi dernier, c’était erev shabbat (la veille de shabbat), erev simhat torah en Israël.

On est allés à Yaffo [Jaffa] voir Esty et Nathanaël sous leur souccah.

Ils avaient construit une grande souccah collective en bas de l’immeuble, où tous les voisins sont venus partager les repas pendant la semaine ; ça défilait toute la journée ; les gosses, les parents, les couples, les potes.

Chacun vient poser quelque chose sur la table ; On s’assoit sous les branches de palme ; on bénit de s’installer, un instant, dans cette drôle de cabane éphémère, et on partage : le houmous, les amandes, l’arak ;

un bout de pomme, des tranches de concombres, des biscuits qu’elle a préparés.

On fait passer un pain frais, deux bons fromages ; on se les coupe et puis on fait tourner le beurre qui fond déjà au soleil filtrant entre les branches de palme.

Ce soir, ce sera Simhat Torah. On se réjouit d’aller prier, danser.

Demain, on se prépare au jour le plus joyeux, qui conclut la fête la plus joyeuse de l’année juive :

Souccot, la semaine de la joie, du partage, de l’hospitalité, des récoltes. Le soulagement après les “jours redoutables de Rosh haShana et Kippour”, et les grosses chaleurs de l’été. Le festival sacré d’une semaine durant laquelle les Juifs sont invités à sortir de chez eux, construire des cabanes et venir y « habiter », sous un toit végétal qui laisse passer la lumière, l’un des pans de tissu en guise de parois restant ouvert pour accueillir les invités, tous les invités.

Souccot, le grand festival de la célébration de la vulnérabilité de la condition humaine et de l’unité du peuple, à travers les “quatre espèces” végétales que l’on brandit, entre jeu d’enfant et rite shamanique profond.

Souccot nous rappelant à quel point le symbolique est réel, et le rite, pour peu qu’on y prête attention, est transformateur, s’achèvera demain avec Simhat Torah, la fête du don de la Torah.

Souccot, où l’on s’installe entre ciel et terre pour sceller le grand renouveau des yamim noraïm [jours redoutables], nous invite à commencer la nouvelle année dans la joie.

C’était il y a une semaine.

Cela paraît une éternité.

Bereshit

Ce matin où j’écris, nous nous apprêtons à célébrer Shabbat Bereshit. On ouvre un nouveau cycle de lecture hebdomadaire de la Torah, pour l’année 5784.

Dur de célébrer ce nouveau début alors qu’on est au début d’une guerre. Mais il le faut. Alors on ouvre le livre, et voilà ce qu’il nous dit (Bereshit 1,1−2):

“Bereshit [Au commencement] quand le divin a créé les cieux et la terre

Et la terre était chaos et désordre (tohou va bohou), et l’obscurité sur la face de l’abîme”

Selon la cosmogonie juive, le début du monde, c’est le chaos, et l’obscurité.

Le début du jour, c’est la tombée de la nuit : “Il y avait un soir erev, il y avait un matin, un jour.” (Bereshit 1,5).

Et nous, vendredi dernier, dans la lumière du dernier jour de Souccot, on n’était pas seulement erev Simhat Torah. On était erev war, la veille de la guerre, et on ne le savait pas.

Aujourd’hui, il semble que ce nouveau monde, le monde d’après le 7 octobre 2023, a commencé par là : le chaos, l’obscurité.

Paradigm shift

Ce shabbat‐là, c’était Simhat Torah en Israel. Matan et moi, on s’était réveillés à l’aube pour pisser. On était à moitié réveillés, à 6 heures et demie, quand la première alarme a sonné.

On est sortis de l’appart, lui en caleçon, moi j’ai eu le temps d’enfiler un kimono, on a pris le chien par le collier, on s’est postés, encore endormis, dans la cage d’escalier.

On était étonnés. On n’avait entendu parler de rien.

Les voisines sortent, descendent à l’abri en bas, dans le sous‐sol, avec les autres voisins. Nous on a la flemme. Et l’habitude.

L’une d’elles, une petite venue en Israël il y a peu, tremble.

En remontant de l’abri, elle tremble toujours, elle pleure ; je suis toujours assise sur les marches de la cage d’escalier, avec mon kimono dans la poussière ; je la prends dans mes bras.

Matan saisit son téléphone. Geste surnaturel pour nous, car nous gardons le shabbat.

À partir de là, tout sera surnaturel.

Il allume son téléphone et, toute la journée, on suit en direct ce qui se passe.

Moitié d’heure par moitié d’heure.

On apprend petit à petit.

On apprend que des terroristes sont sortis de Gaza, qu’ils sont entrés dans des villes juives autour. C’est la première fois que cela arrive.

Sur des videos amateurs filmées de chez eux par des habitants, on les voit, dans les rues de Sderot, circuler en jeep, marcher, fusil à la main, foulard noir, fusil noir.

On les voit depuis la lorgnette d’une porte à laquelle ils sonnent chez un habitant.

On est peut être naïfs. On ne sait pas encore ce qu’ils vont leur faire. On n’imagine pas.

“On a perdu le contrôle de la frontière”, me dit Matan

On se regarde un moment en silence, interloqués.

Il n’y a plus de garde‐fou.

Matan suit les infos. Ils arrivent de partout. En jeep, de dessous la terre, ils atterrissent en parapente – ce qui deviendra l’emblème de leur opération.

Un vol si gracieux pour un dessein si sombre.

On est abasourdis. Il ne s’agit pas d’un ou deux terroristes isolés. C’est une invasion.

On comprend que c’est la guerre.

Je ne sais pas si j’ai attendu le discours de Nétanyahou avant d’appeler ma mère, en France. En tous cas j’ai attendu une heure un peu décente pour l’appeler ce matin là.

Je l’appelle, elle décroche endormie, et je m’entends lui dire, le souffle court : « C’est la guerre en Israël ».

Elle se met un peu à pleurer ; j’essaie de la rassurer. Elle sait que je ne rentrerai pas.

Ce matin là on reçoit des missiles toutes les heures à Tel Aviv ; on finit par descendre aux abris, pour sociabiliser un peu avec les voisins.

On retrouve vite des habitudes oubliées, comme si on n’avait jamais cessé : le basculement presque instantané d’un état à l’autre : couper les salades, courir aux abris.

Changement de paradigme, de la normalité à l’état de guerre, de multiples fois dans la journée.

Même si on reste calmes, on finit par vivre en alerte, attendant malgré‐nous la prochaine, sursautant au moindre bruit.

Configuration du cerveau reptilien, qui se pare pour la survie. On vit en tension sans même le savoir. Tel est l’inconscient collectif de l’israélien moyen.

J’essaie de faire en sorte de conscientiser pour que ça ne bascule pas trop dans mon inconscient, que ce ne soit pas trop refoulé. Je sais que tout ce qui n’est pas vu, nous dirige.

On entend, depuis l’abri, de gros “boum” qui parfois font peur ;

On sait que le « Dôme de fer » n’est pas impénétrable, sans parler des éclats d’obus.

On a peur de sortir le chien, mais lui aussi, il a besoin de faire pipi.

On entend qu’il y a eu une pguia yeshira, un immeuble touché directement, sur Ben‐Yehuda, à deux rues de chez nous.

j’imagine notre immeuble, touché, qui s’effondre.

C’est bête, mais l’un des trucs qui me soucie le plus, à ce moment‐là, c’est d’imaginer notre joli salon, une belle nappe, des fleurs sur la table, un plateau en argent de famille, la théière japonaise que j’aime dessus, détruits.

Je sais que quand c’est la vie qu’on risque de perdre, tout cela devient tellement dérisoire.

Mais à ce stade, c’est aux pertes matérielles que je pense.

La guerre, ça commence par les dommages matériels ; la perte des objets de valeurs, des héritages de familles. Une maison que l’on se construit, en meublant un intérieur comme la souccah. On sait toujours que c’est temporaire, mais, espère‐t‐on, pas à ce point.

Au fil de la journée, Matan continue d’apprendre les nouvelles ;

Ils ont pénétré jusque Ofakim, puis une autre ville à mi‐chemin entre Gaza et Beer Sheva.

Beer Sheva. La quatrième ville d’Israël.

En même pas deux heures, ils sont à mi‐chemin.

Ils ont volé une voiture de police. Ils continuent de pénétrer le territoire.

War Porn

Ils sont entrés dans des kibboutzim. Matan me dit qu’il a vu le post d’une israélienne qui partage sa dernière conversation téléphonique avec sa sœur. Réfugiée avec les autres dans l’immense cuisine du kibboutz, elle dit à sa sœur : “Ils arrivent ; ils sont en train de me tirer dessus, c’est fini.”

La mort en direct.

On apprend comme ça, sur les réseaux sociaux, avant les journalistes, comment ils déciment d’un coup presque tous les habitants d’un kibboutz.

Avec notre nouvelle culture du ‘live’ et du partage, cette guerre se vit en direct. Et cela la rend encore plus obscène.

Je n’écoute pas tous ces enregistrements. Je ne regarde pas les vidéos. Par respect pour les morts, pour me protéger, et parce que ce qui est en train de devenir un exhibitionnisme et un voyeurisme de guerre m’écoeure.

Alors je n’ai qu’une idée lointaine de ce qui se passe. Je n’ai pas eu de contact avec l’horreur. J’apprends des choses en différé. J’ignore une très grande partie des détails.

Et je crois qu’il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas savoir.

J’apprendrai plus tard que ce jour là, pendant que je préparais les salades dans la lumière d’une matinée de shabbat, la boule au ventre, les assaillants, dans les kibboutzim, pendant qu’ils tuaient, décapitaient et démembraient des enfants devant leurs parents, des parents devant leurs enfants – prenaient leurs téléphones – les leurs et ceux de leur victimes, filmaient, et envoyaient aux parents des victimes, à leurs réseaux, au monde entier.

Une semaine après, une fille qui, comme la plupart des gens, passait trop de temps à se laisser traumatiser par des images vues au hasard des fils sur Instagram ou Telegram, me dit qu’on voit passer des vidéos de filles en train de se faire violer.

J’avais tout fait pour éviter de savoir. Elle n’a pas pu, elle aussi, ne pas partager.

On se fait traumatiser et puis on traumatise les autres.

Je suis mal. J’essaie d’oublier.

Il y a des images, il y a des mots, qui abîment trop l’âme.

On est entrés dans un nouveau type de guerre : un terrorisme des images démocratisé, où chacun a accès à un téléphone et à des réseaux pour partager en direct ce qu’il fait, ce qu’il voit.

Ce nouveau terrorisme, qui ne fait que détourner la nouvelle addiction générale pour les mini films amateurs et la mise en scène de soi, pour tout partager, en temps réel, parle de nous : une société globale devenue malade, perdue dans un jeu de miroirs qui a laissé derrière l’idée même d’altérité.

Car tout ceci est précisément ce contre quoi les intellectuels post‐Shoah avaient tenté de nous mettre en garde : Levinas avec la tentation du meurtre dans la confrontation avec le “visage” de l’autre, Buber avec la propension de remplacer le “toi” par un “ça” – et à faire de l’autre un objet. Ce type de relation au monde qui passe par le déni d’autrui et produit inévitablement des rencontres définies par une forme de violence inouïe dont la source est l’egocentrisme, nous explose à la figure maintenant.

Et ces films de terroristes se voulant stars du côté obscur n’est que l’autre face de l’addiction généralisée de ceux qui mettent leur vies en scène sur Insta, Tiktok, et autres miroirs de narcisses, inconscients d’effacer toute possibilité d’empathie dans leur obsession à être vus.

Plus de médiation, plus de distance. Plus de pudeur.

Les tueurs, en plus d’atteindre les corps, cherchent à frapper les âmes : à traumatiser les vivants en en faisant des témoins.

Mais nous, les civils, nous participons : ceux qui consomment des images, des vidéos, ceux qui les partagent, ceux qui les racontent, sont presque autant obscènes. Le voyeur est coupable. Ne nous faisons pas croire. Il y a une jouissance morbide, perverse, dans le fait de consommer de l’horreur.

Et je vois une société globale entière tombée dans cette addiction nouvelle, la plus vile qui soit. On parle de War Porn.

Il n’y a plus de limites.

Je ne savais pas qu’on pouvait rendre la guerre plus hideuse. Il semblerait que oui.

Le jour le plus long

Et l’armée qui ne vient pas.

L’attente est interminable.

Pourtant, le massacre aurait été décuplé si les civils ne s’étaient pas défendus : on apprend que ce sont les kitot konenout, les groupes de villageois armés qui s’entraînent au fil de l’année, qui se battent, en attendant le renfort de l’armée.

On apprend qu’ils sont en route mais, dans bien des endroits, ils n’arriveront pas avant la fin de l’après-midi ; quelque chose qui reste inexpliqué pour nous.

Toute cette journée de shabbat, on voit des jeunes en uniforme sortir de leur maison et prendre la voiture vers le sud. La rue se vide.

En attendant, les civils se battent, comme ils peuvent ; les policiers se battent, avec ce qu’ils ont ; les habitants se barricadent chez eux;. Les attaquants mettent le feu aux maisons pour faire sortir les gens et les tuer ou les prendre en otage.

On apprend qu’il y a un combat dans la station de police.

On le suit en temps réel. Un combat qui dure presque toute la journée.

On apprend qu’ils ont pris un tank israélien.

Je verrai le lendemain, sur la page d’un journal, une photo d’un tank israélien avec des gamins en jean et en t‑shirt, les bras levés, un sourire victorieux, le drapeau palestinien brandi.

J’ai du mal à croire à ce que je vois ;

Et j’ai de la peine pour eux. Je sais qu’ils vont probablement mourir.

Je sais aussi qu’ils le savent, et que cela fait partie de leur gloire : la gloire du shahid, le martyr, celui qui va se sacrifier pour mourir pour Dieu. Tant qu’il en fait mourir autant que possible avec lui.

Les habitants se terrent chez eux, résistent comme ils peuvent, s’enferment dans les miklatot ou maamadot [les abris et chambres sécurisées], courent pour se cacher ailleurs,

Mais on ne mesure pas alors à quel point c’est dérisoire.

Le nombre de morts augmente chaque heure. Et les disparus.

On l’apprendra dans les jours qui viennent, c’est 1500 hommes armés qui se sont répandus partout dans les villes et villages autour de gaza, pour tuer autant qu’ils peuvent.

On apprendra plus tard que la banque d’Israël a détecté des opérations bancaires sur les téléphones des morts.

Matan m’apprend qu’il y a des otages.

Des otages chez eux. Puis des otages emmenés dans la bande de Gaza. Puis on entend dire que des citoyens de Gaza sont sortis sur les traces du hamas pour traîner des otages chez eux aussi ;

Je retiens mon souffle. Je ne veux pas imaginer ce qu’ils vont subir.

On apprend qu’ils ont pris une base militaire, la plus grande base militaire qui couvre la zone sud du pays.

On est éberlués.

Les combats vont durer toute la journée, jusqu’au soir.

Seulement à la nuit, après ce shabbat sombre, on apprendra qu’on a repris le contrôle de la base militaire.

Comment ont‐ils fait ? Que s’est il passé ?

Matan m’apprend tristement dit qu’il y avait ce jour là une mesibat teva, dans le désert tout près, une rave party dans la nature, qui s’appellait, triste ironie du sort, “Peace party”.

Des centaines d’israéliens, pas religieux, la plupart de gauche ; beaucoup pro palestiniens, étaient venus danser et célébrer, pour la paix.

Matan me dit que sur Facebook il ne cesse de voir des posts d’Israéliens qui partagent une photo d’un ami, en demandant si quelqu’un ne l’a pas vu.

Toute la journée, des gens inquiets demandent si quelqu’un a vu leur pote.

Les disparus, par centaines.

Certains seront retrouvés morts ; d’autres reviendront comme par miracle après s’être cachés, certains trois jours après l’attaque. D’autres, on apprend qu’ils ont été pris en otage. D’autres on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu d’eux.

Hier on me racontait qu’un père, apprenant que sa fille était morte, avait crié, entre ses larmes Yes! ; dans la douleur du deuil, il était soulagé d’apprendre qu’elle était morte, plutôt que prise en otage par le Hamas.

Il avait raison.

Les Juifs de la fête en pleine air, ils sont traqués, tués, emmenés, pour certains, dont cette jeune fille enlevée sur une moto, dont le visage qui crie et appelle au secours a été vu sur les couvertures de journaux du monde entier.

Je ne veux pas penser à son sort.

Kippour sous stéroïdes

C’est la guerre ; et on comprend tout de suite que c’est sérieux ;

Certains comparent déjà cela à la guerre de Kippour, la guerre qui a traumatisé toute la société israélienne et qui a changé la culture de ce pays à jamais.

Comme Kippour, cinquante ans presque jour pour jour après :

Une attaque le jour le plus saint ; le choc de la surprise. Une perte de contrôle soudaine. Une envergure insoupçonnée. Des pertes inégalées.

Comme Kippour, dit‐on ici, mais en pire.

Un journaliste israélien a qualifié cette guerre de Kippour al steroidim (Kippour sous stéroïdes):

En un jour, on a atteint les deux tiers du nombre de morts qu’a causé la guerre de Kippour en trois mois. Et surtout : ces morts sont, pour leur grande majorité, des civils.

Ce jour marquera la société israelienne car il s’agit d’un nouveau type de guerre : celle du terrorisme global.

Contrairement à Kippour, cette guerre n’a pas commencé comme une guerre.

La guerre, nous rappelle Tahar Ben Jelloun dans un article dans Le Monde de cette semaine, ce sont des soldats qui se battent contre des soldats.

Ici, la guerre de Simhat Torah n’a pas commencé par l’attaque d’une armée contre une armée.

Elle a commencé par un pogrom.

Un pogrom dont la violence et l’envergure n’ont jamais été égalées dans l’histoire d’Israël, et dont les images traumatisent le monde entier, y compris le monde non juif.

Quiconque n’est pas aveuglé par la haine du Juif au point d’en perdre son humanité a exprimé un choc douloureux devant ce qui a été fait par des humains à des humains.

Cette guerre qui a commencé par un attentat terroriste, c’est la même guerre civilisationnelle globale que l’on a vue à l’œuvre le 11 septembre, dans le métro de Londres, au Bataclan, à Nice, à Charlie Hebdo, en Afghanistan, et aujourd’hui à Arras, à Berlin, à Bruxelles.

On a retrouvé des drapeaux de l’État islamique et du matériel de Daesh à Gaza.

Formés par l’Iran pendant un an, ils utilisent des méthodes similaires : décapitations, morts violentes, démembrement, filmage de la mort en direct et envoi sur les réseaux sociaux pour terroriser le monde.

Et ça marche. Le monde est en choc. Israël est en choc.

Jamais prophète en son pays

Pourtant, comme Kippour, on l’avait vue venir, cette guerre.

Du moins nous, on savait.

Matan avait lu en avril dernier un article d’un journaliste israélien arabisant qui passe beaucoup de temps à l’étranger à écouter ce qui se dit.

Il avait écrit clairement : ils se préparent.

Il y aura une attaque au sud, puis au nord. L’Iran, qui est maintenant prêt avec la bombe atomique, va nous attaquer indirectement, par l’intermédiaire de la Syrie, pour ne pas qu’on puisse les incriminer, et que, si on répond en attaquant Téhéran, ce soit nous qui apparaissions comme les agresseurs.

Et puis quand nous serons exsangues aux front Sud, Nord, et Est, ils appelleront tous les Arabes de l’intérieur à se soulever.

Matan a commencé à se préparer il y a quelques mois déjà ; il avait acheté des packs d’eau, et des conserves, au cas où il faille rester à la maison un temps (ce que l’État israélien nous dit de faire aujourd’hui).

On avait prévenu les voisines, en leur disant : « Voilà ce qu’on sait, voilà à quoi on se prépare ; maintenant vous avez la même information que nous, vous en faites ce que vous voulez ». Elles nous avaient regardés comme si on était des tarés.

Il avait appelé son frère, bien au fait de la géopolitique, pour lui en faire part ; son frère avait dit qu’il délirait.

Son frère, officier dans l’armée Tsahal quand il est appelé comme réserviste, est maintenant au front ; il nous a envoyé une video filmée depuis l’un des tanks dans lequel il se trouve.

Tous les frères de Matan ont été mobilisés, et tous ses cousins.

Chez tous mes amis qui ont des fils – et filles – en âge, ils sont quasiment tous partis.

Ceux qui restent, comme Matan, ou l’un de ses beaux‐frères blessé au genou, sont des exceptions.

Matan, qui n’était plus dans les milouim (les entraînements mensuels auxquels sont appelés tous les Israéliens tant qu’ils ne partent pas vivre à l’étranger), a appelé son unité. Pour l’instant, lui a ‑t‐on dit, pas besoin. Trop de volontaires.

“Si je meurs, lui dit en rigolant le soldat qui lui a répondu au téléphone, tu viendras prendre ma place, tu pourras prendre mon fusil.”

En attendant, Matan est en train de s’engager dans la police civile, au cas où les combats arrivent ici, dans les rues de Tel Aviv.

Il veut un flingue, pour pouvoir se défendre si on se fait attaquer chez nous.

C’est arrivé dans le Sud. Certains de ceux qui ont survécu, dans les villes et kibboutzim autour de Gaza, c’est parce qu’ils avaient un flingue, et qu’ils savaient se battre.

J’ai eu ce matin un message depuis la Fance de mon ami Samuel, Juif fervent et hiloni [laïc] s’il en est, qui mange des jambon‐beurre avant d’aller au théâtre le samedi après‐midi.

« Que Dieu vous garde », me dit‐il . « Je ne pensais pas un jour prononcer ces paroles, mais voilà, c’est ce qui me vient ; c’est une phrase que j’ai en tête toute la journée : Que Dieu vous garde.”

Des combats dans les rues de Tel Aviv, ce n’est plus impossible.

Tout est possible, et nous le savons.

Shabbat en guerre

Ce shabbat là, le 7 octobre, il a fallu décider de ce que l’on fait.

Va‐t‐on ne pas célébrer le shabbat ?

Il a fallu faire face à la culpabilité du survivant.

C’est la guerre, en ce moment, à trente kilomètres de chez nous, et on le sait. On suit en temps réel les avancées incroyables, impensables, des gars du Hamas, et chez nous c’est shabbat, et on a invité des amis à déjeuner.

Qu’est ce qu’on fait ?

On sait qu’en ce moment il y a des gens en train de courir, des gens en train de mourir, des gens en train de se cacher, des gens en train de se battre, des gens pris en otage ; des gens en train de prier pour leur vie, des gens en train de la perdre, des gens en train de voir les leurs mourir, et pire ; tout près d’ici, maintenant.

Qu’est ce qu’on fait ?

J’hésite un instant. Va‐t‐on annuler le déjeuner de shabbat ?

Je sais que ça n’aidera pas ceux qui sont en train de se faire massacrer si je me punis d’être là.

Mais je n’ai pas le cœur à célébrer.

Et si c’était un devoir ?

La tradition juive a une réponse.

C’est shabbat. Nous sommes ici. Nous sommes vivants. Nous avons l’obligation de célébrer.

Je me souviens du Aish Kodesh, qui apprit la mort de son fils unique le jour du shabbat, pendant la guerre, depuis le ghetto de Varsovie où il subissait les pires oppressions.

Il a continué de célébrer le shabbat comme il se doit.

Seulement à la fin de shabbat a‑t‐il ouvert la porte du deuil, et s’est-il adonné aux larmes.

Il n’a pas créé de précédent. Une fameuse histoire midrashique, sur Mishlei (31,2), nous raconte que lorsque les deux fils de Rabbi Meir moururent un shabbat après‐midi, sa femme ne lui dit pas tout de suite. Elle attendit la fin du shabbat, puis lui annonça.

Nous avons tendance à avoir un rapport passif avec nos émotions. Nous les voyons uniquement comme des réactions : bonne nouvelle, je suis contente. Mauvaise nouvelle, je suis triste.

Dans la tradition juive, il existe un véritable travail sur les émotions. Comme partie intégrante du rite, elles sont prescrites à certains temps donnés. Profondément, c’est un travail d’équanimité : on apprend à choisir les portes que l’on ouvre et celles que l’on ferme. À Pourim, on doit se réjouir. À Tisha b’Av, on doit pleurer. À Souccot, à shabbat, on doit se réjouir.

Même en plein milieu d’un deuil. Le deuil, ce jour‐là, est mis, dans une certaine mesure, entre parenthèses.

Il y a une autre dimension à cela, aujourd’hui, en ce temps de guerre : le travail sur les émotions que prescrit le rite, se révèle précieux pour nous aider dans la gestion de l’impuissance.

Que fait‐on quand on est vivant, que l’on sait ce qui se passe, et que l’on sait qu’on ne peut rien faire ?

Et bien on continue à vivre. Parce qu’on est vivants

Cela me fait penser au premier épisode de la série américaine Six feet under

La série s’ouvre sur la mort du père, par accident de voiture ;

Le soir, la mère sert à manger à la famille bouleversée ;

Lorsque la fille refuse de manger, la mère se met à hurler : We didn't die! you have to eat! [« Nous ne sommes pas morts ! Tu dois manger ! »].

On n’est pas morts! Elle parle de la mort ici, non pas comme un état, mais comme une action, un verbe ; “Nous, on n’a pas mourru” pourrait‐on traduire en français.

Alors on doit manger. Parce qu’on est vivants.

Je n’ai pas le cœur à célébrer.

Mais c’est un devoir. Bien au‐delà du religieux, c’est un devoir éthique.

Celui de cueillir les fruits qui me sont donnés, pour ceux qui ne le peuvent pas.

Celui de célébrer, précisément, la Vie. Pour ne pas faire gagner la terreur et la laissant recouvrir toutes nos vies de son voile d’ombre.

Je dois vivre ce Shabbat Simhat Torah précisément pour ceux qui souffrent, parce que nous sommes interconnectés. Pour eux, j’ai le devoir, même le cœur brisé, de célébrer ce shabbat coûte que coûte, de savourer – oui, même la mort dans l’âme, la liberté, la sécurité dont, Dieu sait pourquoi, il m’a été donné, à moi, de jouir au moment même où ils meurent.

On va le faire, ce déjeuner de shabbat.

Ne serait‐ce pour tenir compagnie à Sam et Dammara, un couple d’amis américano‐canadien, fraîchement installés dans la rue derrière chez nous, depuis Jérusalem où ils avaient fait leur alyah [immigration] il y a bientôt deux ans. Eux aussi réveillés avec les missiles, ils ne doivent pas en mener large. Ils ont moins l’habitude que nous.

On décide de faire ce repas de fête en saisissant par les deux bouts cet impossible double-bind (injonction paradoxale) que nous fait le réel : la sainteté de Shabbat Simhat Torah d’un côté ; et puis de l’autre, en même temps, se laisser ressentir le choc, la douleur, de savoir qu’au même moment, certains connaissent le pire.

En disant le kiddoush [bénédiction sur le vin], en rompant le pain, on tient ces deux vérités ensemble. “Le révélé appartient à l’homme, nous dit la Torah, le caché appartient à Dieu.” (Deutéronome 29,28)

Je ne sais pas pourquoi cet autre humain, qui a choisi d’aller à une fête en plein air ce jour‐là, est en train de se faire massacrer, et pourquoi moi, je suis en sécurité ici.

Les voies de Dieu sont impénétrables.

Tout ce que je sais, c’est que Dieu m’ a placée ici, maintenant.

Tout ce que je sais, c’est que maintenant, je ne peux rien faire pour eux.

Tout ce que je peux faire, c’est vivre. Parce que je suis vivante. Et au‐delà du shabbat, honorer la vie.

Maintenant, c’est shabbat, et même le cœur brisé, mon devoir ici, maintenant, c’est de le célébrer, ce shabbat, ce shabbat mutilé.

Alors notre saint repas shabbatique est dédié aux martyrs.

On boit pour eux, on mange pour eux. On partage aussi, entre nous, ce que l’on ressent.

Mais on ne renonce pas à la lumière. On la consomme comme une mitsva [un commandement], car on est là, maintenant, alors et c’est notre devoir. Là où on a été placés, notre devoir maintenant est d’honorer la vie, d’honorer le shabbat, oui, même avec le cœur tordu d’inquiétude et la tristesse qui pleure dans l’âme.

Notre devoir est de prendre ce qui est donné, de le consommer pour transformer cette lumière en énergie, et la donner à eux, la dédier à eux, en temps réel, de ventre à ventre, de cœur à cœur, d’âme à âme.

C’est ce que je fais en ce moment, en écrivant dans le calme de l’aube.

J’offre cette énergie à ceux qui, en ce moment même, subissent la torture et les sévices, la captivité. À ceux aussi qui connaissent la souffrance du deuil, des disparition, de l’incertitude. À ceux qui connaissent la douleur des blessures, la peur du fusil. À ceux qui, en Israël ou en diaspora, connaissent l’effondrement devant ce qui s’est passé et se passe encore.

Lorsque je profite d’une tasse de thé, d’un moment calme chez moi, à quelques kilomètres de ceux dont la vie a éclaté en morceaux, c’est avec eux que je le fais, c’est pour eux que je le fais.

Bruit et silence

On est entrés en guerre. Et immédiatement, il y a ces deux voix – ces deux voies diamétralement opposées : le bruit, et le silence.

Il y a du bruit sur les téléphones. Les gens s’appellent, inquiets.

Il y a le bruit de l’agitation. Beaucoup de gens d’ici, paniqués, cherchent à prendre un billet d’avion à tout prix, pour partir au plus vite.

Nombre de Français qui ont fait l’alyah il y a plusieurs années, ont été « rapatriés » en France. Ils vont rester là quelques jours « le temps que ça se calme ».

Je ne sais pas s’ils réalisent que cela peut durer quelques mois, ou plus.

Matan esquisse un soupir. « C’est l’alyah élastique ».

Il regrette un peu de dire ça ; il s’arrête, il hésite un instant, on ne veut pas juger les gens. Mais oui, on le pense : on est là quand c’est cool, Tel Aviv, la plage, les cafés sur la place Dizengoff et l’hébreu dans les rues.

Mais quand c’est l’envers du décor de la société israélienne, quand le pays saigne, on se fait “rapatrier”. En France.

Nous la patrie c’est ici. Pour le meilleur et pour le pire. On reste parce qu’on n’abandonne pas le pays à ceux qui l’attaquent, et on n’abandonne ni nos soldats, ni ceux qui n’ont nulle part où aller. Rester c’est résister.

Et oui tout a un prix, et voilà le prix d’être juif, et voilà le prix d’être israélien. Et quand vient l’addition, on la paie avec amour.

Nous qui ne sommes pas très drapeau, Matan a acheté un grand drapeau d’Israël. L’étoile de David, l’équilibre entre le ciel et la terre. L’emblème, plus que d’un pays, de notre peuple. Et on l’a accroché à la grille de notre balcon. Notre façon de dire à Dieu : « On est là ».

Sam et Dammara, c’est pareil. Dammara elle avait un billet d’avion pour New York, elle avait des meetings. Aux premières heures de la guerre, un peu paniqués, ils avaient pris un billet pour Sam aussi, qu’il vienne avec elle.

Et puis quelque chose en eux à tourné. Ils se sont torturés l’esprit quelques heures, leurs billets d’avion en poche, les alertes aux missiles qui tombent.

Et puis ils ont décidé de rester.

“On ne peut pas partir, et laisser nos frères et sœurs ici souffrir, en pleine guerre”, nous ont‐ils dit.

Tous les jours, ils ont fait du volontariat : déposer du matériel aux soldats dans une base militaire dans le sud, apporter à manger à des vieux isolés, visiter des hôpitaux… et puis des enterrements, des enterrements, des enterrements.

On accompagne les morts, on accompagne leurs familles.

Le bruit du silence de la mort.

Chaque jour, on apprend que quelqu’un, la connaissance de quelqu’un qu’on connaît, est mort. Chaque jour, on reçoit des appels pour aller soutenir les morts et les vivants dans un enterrement, dans une shiva [période de deuil].

Le pays pleure.

Matan et moi on a acheté une grande neir zikaron, la bougie du souvenir qu’on allume pour les morts. On en a pris une de sept jours. Elle brûle jour et nuit chez nous.

On est avec eux, ils sont avec nous.

Dans ce grand silence.

Il y a le silence, et puis il y a du bruit sur les télévisions, les infos en boucle, les officiels qui s’expriment. Il y a du bruit sur les réseaux sociaux, les gens qui commentent. De partout. Pour dire tout et n’importe quoi. Jusqu’à la nausée.

Et puis il y a le silence dehors…

Les rues de Tel Aviv sont devenues vides. Beaucoup sont partis à la campagne, chez leurs parents, à l’étranger. Beaucoup restent chez eux.

Dehors c’est devenu plus dangereux. Tout est possible.

On doit éviter les attroupements trop importants, et les terrasses de café.

Mais de toute façon, on n’a pas le coeur, personne n’a le coeur, maintenant, de s’asseoir dans les cafés. Les bars et la musique.

La plupart des restaurants ont fermé.

Les boutiques aussi, pour la plupart.

Ma salle de yoga, dieu merci, est soudain silencieuse.

Plus de musique tonitruante quand on pousse la porte.

Un silence. Enfin, un peu de dignité.

Silence dehors, dans les rues de Tel Aviv.

Tel Aviv a un air calme qu’on ne lui connaît pas.

Un silence, un peu comme au temps du Covid, mais un silence encore plus pesant.

Car il est éloquent de tension, de peur, de tristesse.

Au moins cela m’apaise un peu, ce silence. On est tous en deuil.

Cela m’apaise, et parfois cela m’inquiète

Calme, trop calme. C’est ce que je ressens dans la rue. Comme un calme avant la tempête.

Et si pendant ce temps, une grande attaque se préparait aussi contre nous, ici ?

Je l’ai toujours su, on le sait maintenant encore plus : Tout. Est. Possible.

Comment vivre dans un semblant de normalité, tant que le présent est à peu près stable, tout en sachant que tout peut basculer à tout moment ?

Alerte

C’est l’Art de vivre en guerre.

On est tous en tension permanente, en état d’alerte.

Et pourtant il faut ménager son système nerveux. Il faut vivre.

Il faut être prêts, mais sans être sur le qui‐vive en permanence.

Le « qui‐vive ».

Maintenant on sait que nos vies, même ici, sont, potentiellement, en jeu.

Cela se ressent dans l’air.

Le vide et le silence des rues est imprégné d’une tension palpable, comme sous la mer.

Au point que les premiers jours, j’ai un mal de crâne cinglant toute la journée.

On va dans le Nord quelques jours chez les parents de Matan. Il pensait qu’on y serait plus au calme, protégés des missiles qu’on attend jour et nuit à Tel Aviv.

Le train est vide. Neuf passagers sur dix, c’est un Israélien de moins de quarante‐cinq ans avec un gros sac sur le dos, en uniforme ou pas, qui rejoint une unité.

Mais très vite il y a eu les alertes aussi là‐bas, dans le kibboutz.

Et puis un soir ils ont eu peur d’une infiltration du Hezbollah. Dans toutes les villes et villages au nord de Haïfa, ils ont demandé de s’enfermer chez soi, si possible dans un abri.

On s’est enfermés dans l’abri anti‐missiles à l’intérieur de la maison des parents de Matan, pièce d’architecture obligée dans les constructions depuis vingt‐cinq ans en Israël.

Matan était stressé, il s’était cassé la main droite un mois auparavant et elle était encore dans le plâtre.

On avait tous en tête cette histoire qu’on avait entendue d’une maison prise d’assaut la semaine dernière près de Gaza, où une famille avait survécu à l’assaut de terroristes pendant des heures, enfermés dans leur mamad, en tenant la porte blindée de toutes leurs forces.

L’abri avait résisté aux coups de fusils, aux grenades, et même au feu, car ils avaient mis le feu à la maison pour les faire sortir. La famille avait survécu.

Nous on s’attend à tout. On se dit qu’un scénario de la sorte n’est plus impossible : la maison dans ce kibboutz calme prise d’assaut, en cette belle nuit d’automne.

Cela fait partie de la peur : l’incertitude, et la tension permanente. On anticipe tout, tout est possible, on ne sait plus. Est‐ce une fausse alerte ? Va‐t‐on basculer dans l’enfer ?

Va‐t‐on mourir ? Va‐t‐on retourner manger l’omelette qu’on a laissée en courant sur la table de la cuisine, et qui refroidit ?

La guerre, c’est beaucoup la guerre des nerfs.

Le père de Matan est collé aux infos des autorités du kibboutz, et des infos nationales, qui demandent à tous les habitants du Nord de rester enfermés chez eux.

Matan nous dit de ne pas trop parler, pas seulement pour le bruit, mais pour économiser l’oxygène.

Il avait vécu ça à l’armée, enfermé à plus d’une dizaine dans un minuscule espace dans la base militaire du Nord du Golan, sachant que des combattants du Hezbollah étaient en train d’essayer de pénétrer pour les kidnapper.

Il avait passé des jours dans cet abri de quelques mètres carrés, coupé du monde, dans l’incertitude totale.

Il devait avoir dix‐neuf ans.

Et puis quand il était sorti pour une permission de quelques heures, ils s’était retrouvé dans le centre commercial d’une ville proche, et il était éberlué. Tout lui semblait absurde.

Ici, les cinémas, les soldes, les falafels, les belles filles en jean serré.

Et à quelques kilomètres de là, pendant des jours et des nuits, il avait tremblé pour sa vie. Dans quelques heures, après ce shawarma graisseux, il faudrait y retourner.

La guerre, en Israël, et d’abord géographique.

Et puis il y a des moments, comme maintenant, où le présent unifie l’espace.

À présent, on est tous dedans. Les soldats et les civils, les vieux et les jeunes, ceux de droite et ceux de gauche, hilonim et haredim.

On est à quatre plus le chien dans un abri de 9 mètres carrés, on ne sait pas combien de temps on devra rester comme ça. Dix minutes ? Quelques heures ? La nuit ? Plus ?

Je vois un seau, je ne préfère pas imaginer en arriver à aller aux toilettes ici à tour de rôle, les uns devant les autres, si on doit rester enfermés longtemps.

Matan a verrouillé la fenêtre blindée, il tente de sécuriser la porte avec une corde. Il est stressé car il n’a pas de pistolet. Juste un couteau de l’armée qu’il avait gardé.

Il se tient aux aguets, près de la porte. Soudain, il décide d’enlever son plâtre.

Il donne un grand coup de couteau dedans, avec sa main gauche. J’ai une peur bleue qu’il se coupe. Et tout d’un coup, il agrippe les deux côtés de la fente qu’il vient de faire, et il tire de toutes ses forces. Il s’enlève le plâtre tout seul, le déchirant d’un coup, et extirpant sa main droite que je vois pour la première fois depuis un mois.

Il bouge un peu ses doigts, fait jouer son poing. Il est rassuré.

On nous dit de sortir de l’abri et de “revenir à la routine”.

Cinq minutes plus tard, on nous dit de nous barricader à nouveau.

On est épuisés nerveusement. Sur le beau visage de ma belle‐mère, les cheveux sont collés aux tempes par la sueur. Lui, il est en nage. Mon beau‐père est silencieux.

Ce soir‐là, il s’avérera que c’était une fausse alerte.

Matan pense que c’était peut‐être un entraînement.

Oh oui, on s’entraîne. Tous les soirs, vers le coucher du soleil, on reçoit des missiles. On lâche tout, on court se mettre à l’abris, et puis on entend de gros “boum”.

Les boums, ce ne sont que les éclats des obus interceptés par le Dôme de fer.

Je n’imagine même pas un obus en entier réussissant sa touche.

Au moment où j’écris cela, j’entends un gros boum. Je sursaute. L’alarme n’a pas sonné. Si les missiles se mettent à tomber avant que l’alarme ne se déclenche, on est bien barrés.

Le voisin d’en face a invité des potes, ils se sont réunis sur son balcon. Ils jouent au shesh-besh [backgammon]. En entendant le boum, j’ai sursauté. L’un d’eux émet un petit rire.

Ce soir, je me couche dans la nuit calme étoilée en priant qu’il n’y ait pas d’alerte.