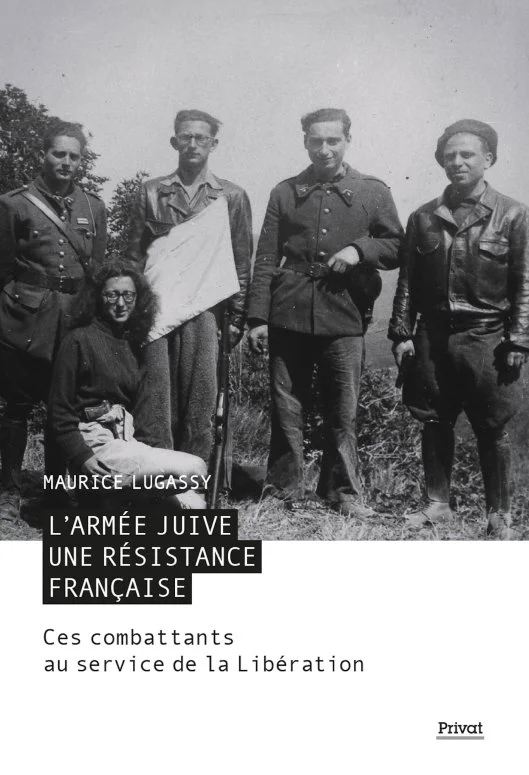

RUBEL Rachel Patricia, COHEN Albert, LOEB Pierre, BRODER Henri, LAZARUS Jacques, FRAIMANT Jean-Jacques

© Mémorial de la Shoah

Dans la France occupée, comment des Juifs ont-ils créé leur propre mouvement de résistance ?

L’Armée juive a été fondée à Toulouse dès juin 1940, juste après la défaite française. Elle a été créée par deux couples : Ariane Fixman et David Knout, ainsi qu’Eugenia et Abraham Polonsky. Tous étaient juifs, originaires respectivement de Russie et de Pologne. Ils ont rapidement compris que les Juifs seraient des victimes dans cette guerre, notamment en raison des discours d’Hitler qui, depuis 1933, annonçait clairement cette intention. L’idée de l’Armée juive a émergé dans ce contexte de guerre, avec la volonté de créer une organisation armée pour défendre les Juifs.

L’objectif de l’Armée juive était double : d’une part, sauver le peuple juif, notamment en préparant des jeunes à fuir. D’autre part, les membres de l’Armée juive étaient sionistes et partisans de la vision de Vladimir Jabotinsky, c’est-à-dire en faveur de la création de l’État d’Israël par la force et non par la négociation. Leurs premières actions se sont concentrées dans la région occitane, où ils venaient en aide aux Juifs internés dans les camps de Gurs, Rivesaltes et Le Vernet. Les membres de l’Armée juive fournissaient de l’aide pour éviter que les Juifs ne meurent de froid ou de faim. Mais, ils ne voulaient pas se limiter à un réseau d’assistance : leur ambition était de former une véritable force armée, prête à agir. Dès 1940, ils ont commencé un entraînement militaire, en formant des jeunes à se battre, même sans armes, en utilisant des bouts de bois. Parmi ces formateurs, Albert Cohen, surnommé Bébé, ou le nageur Alfred Nakache étaient des figures centrales de ce travail de formation.

À noter que le nom du mouvement a changé plusieurs fois. Au début, il y avait des divergences entre les membres. Finalement, l’Armée juive a été choisie en hommage au ghetto de Varsovie. Cependant, en 1944, en raison de la reconnaissance des FFI, l’organisation a dû changer de nom pour « Organisation juive de combat » car il n’était pas permis de s’appeler « armée ».

Comment l’Armée juive a-t-elle trouvé des financements et a-t-elle pu recruter dans un contexte aussi difficile ?

Au début, l’Armée juive a fonctionné sans financement spécifique, en utilisant les moyens du bord. Ils ont loué une boutique à Toulouse, qui servait de couverture. À partir de 1942, le financement a été assuré par des réseaux liés au JOINT (American Jewish Joint Distribution Committee). Des voyages réguliers entre Genève, Lyon et Toulouse ont permis de transporter de l’argent pour financer des actions, y compris l’achat de faux papiers et le financement de passages en Espagne.

L’Armée juive comptait entre 1600 et 1900 membres. Le recrutement se faisait principalement par bouche‐à‐oreille, avec une grande discrétion et des entretiens avec des membres comme Aaron Lublin (également co‐fondateur du réseau) ou Abraham Polonsky, qui validaient l’entrée dans l’organisation. Ceux qui étaient recrutés devaient prêter serment, souvent dans l’obscurité, avec le drapeau sioniste, qui deviendra plus tard le drapeau d’Israël. Un engagement sioniste était indispensable. À Toulouse, le principal lieu de rencontre était la synagogue Palaprat et, progressivement, des groupes se sont formés dans d’autres villes comme Lyon, Nice, Grenoble et Paris. En 1943, les maquis ont également commencé à se mettre en place.

Comment l’Armée juive a-t-elle organisé ses opérations de résistance et de sauvetage, notamment d’enfants ?

Plusieurs initiatives de sauvetage existaient déjà (notamment le réseau Garel et Salomon), qui ont permis de placer environ 1500 enfants dans des institutions catholiques. Les Éclaireurs israélites de France ont également joué un rôle majeur, notamment à travers la maison de Moissac, qui a accueilli près de 500 enfants — aucun d’entre eux n’a été arrêté. De son côté, l’Armée juive a organisé le passage des enfants vers l’Espagne. Elle a balisé un itinéraire, jusque‐là extrêmement dangereux, en recrutant et rémunérant des passeurs de confiance. À Barcelone, une maison d’accueil a été créée par la femme de Marc Jarblum pour héberger les enfants une fois la frontière franchie. Depuis l’Espagne, au moins deux bateaux permettaient à certains de ces enfants de rejoindre la Palestine.

L’Armée juive intervenait aussi là où les autres réseaux ne pouvaient pas le faire. Elle envoyait des fonds du JOINT pour aider les familles juives dans le besoin, ou mobilisait des renforts après l’arrestation de certains membres. Sa capacité à fédérer, à coordonner des actions et à réagir rapidement faisait sa force. Elle menait également des actions ciblées contre les délateurs, avec des groupes chargés de les neutraliser dans chaque ville. Leur ligne était claire : se battre, même depuis la France, pour assurer un avenir aux Juifs. Si certains, comme Marc Lévy, sont tombés plus tard dans la guerre d’indépendance d’Israël, d’autres, comme Lublin et Polonsky, sont restés en France. Pour une partie d’entre eux, Israël représentait un refuge nécessaire ; pour d’autres, la France pouvait encore être un lieu de vie possible.

L’Armée juive a-t-elle collaboré avec d’autres groupes de résistance français et mené des actions contre l’armée allemande ?

Oui, l’Armée juive a collaboré avec d’autres groupes de résistance français, notamment dans les maquis, et avec les FFI lors de la libération de Paris. Les relations entre ces groupes de résistance étaient bonnes, basées sur l’action plutôt que sur la religion, et ils s’entraidaient selon les besoins.

Concernant les actions contre l’armée allemande, l’Armée juive n’a pas mené d’actions directes contre les officiers allemands. Ces actions étaient principalement l’apanage d’autres groupes, comme les FTP‐MOI. L’Armée juive a plutôt concentré ses efforts sur des actions indirectes, comme des sabotages contre les installations ou l’assassinat de délateurs. Elle a aussi mené une lutte contre le Commissariat général aux questions juives en empêchant la transmission de certaines listes aux autorités de Vichy.

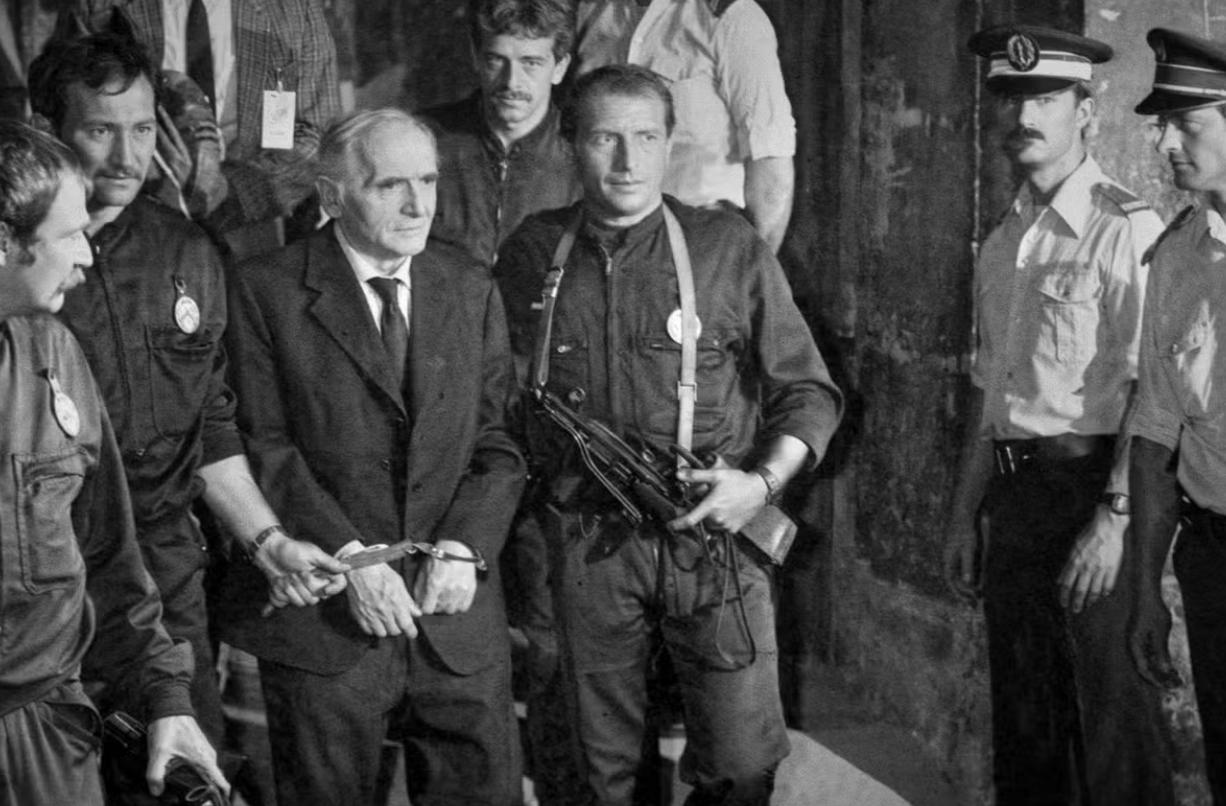

En ce qui concerne les arrestations, plusieurs incidents ont eu lieu, particulièrement en juillet 1944. Par exemple, à Toulouse, Ariane Fixman a été tuée par balle alors qu’elle tentait de se défendre face aux officiers allemands venus l’arrêter. À Paris, une opération de piège a eu lieu où un agent secret allemand, sous couverture britannique, a capturé plusieurs membres de l’Armée juive. Ces derniers ont été envoyés à la Gestapo et déportés, bien que certains aient réussi à s’évader. Parmi les membres de l’Armée juive, six ont été déportés et trois ne sont pas revenus.

Comment expliquer l’oubli de la résistance juive dans l’Histoire ?

Le roman national, après la guerre, a mis en avant les gaullistes et les communistes, effaçant ainsi l’histoire des autres groupes, y compris celle de la résistance juive et des femmes. Ce phénomène d’effacement est accentué par le fait que, après la guerre, les membres de la résistance juive ont repris une vie tranquille, poursuivant des carrières dans des domaines comme l’ingénierie, à l’image de Polonsky et Lublin. Bien que des honneurs aient été attribués, ces résistants n’ont pas cherché à médiatiser leurs actions à la télévision ou à la radio, ce qui a contribué à leur invisibilité dans l’Histoire.

De plus, la résistance étant secrète et clandestine, il a été difficile pour les historiens de trouver des preuves tangibles, et les témoignages étaient souvent considérés comme des affabulations. Par comparaison, les archives des groupes comme les FTP‐MOI étaient plus accessibles, tandis que celles de l’Armée juive demeuraient rares. Cependant, grâce à des sources comme le fonds d’archives de Lublin, des témoignages et les archives du Mémorial de la Shoah, il a été possible de reconstruire une partie de cette histoire. Les historiens continuent d’enquêter sur la nature précise des collaborations avec les autres groupes résistants, l’ampleur du financement du JOINT et le nombre d’enfants sauvés encore approximatif.

Quant à la reconnaissance officielle, certains membres de l’Armée juive ont été décorés, comme Tony Green à Paris. Toutefois, cette reconnaissance reste discrète. Par exemple, la médaille de la résistance a été attribuée à certains, mais elle n’a pas été largement accordée, contribuant ainsi à maintenir une forme d’invisibilité.

Propos recueillis par Paloma Auzéau